Какими бывают спутники: от боевых с пушками до космических кузниц

С орбиты можно обеспечивать навигацию судов, предсказывать погоду, прогнозировать лесные пожары и паводки. Да и просто больше узнать о Вселенной. А скоро там появятся космические фабрики. Самое время разобраться, как работают спутники и какими они бывают.

К концу 2024 года на орбите нашей планеты собралось более 12,5 тыс. искусственных спутников Земли (ИСЗ), и их количество постоянно растет. Одна только компания SpaceX Илона Маска намерена довести размер группировки Starlink до 42 тыс. единиц. Это приводит в ужас астрономов — недавнее исследование показало, что обновленная версия такого аппарата дает в 32 раза больше непреднамеренного электромагнитного излучения, чем предыдущая модель. Это может серьезно помешать работе радиотелескопов по всему миру. А еще спутники увеличивают световое загрязнение неба. Тем не менее вряд ли с этим можно что-то поделать. Слишком зависимы мы стали от исправной работы орбитальных аппаратов, ведь они приносят много пользы.

Чем спутники помешали астрономам?

ЧитатьКак спутники выводят на орбиту

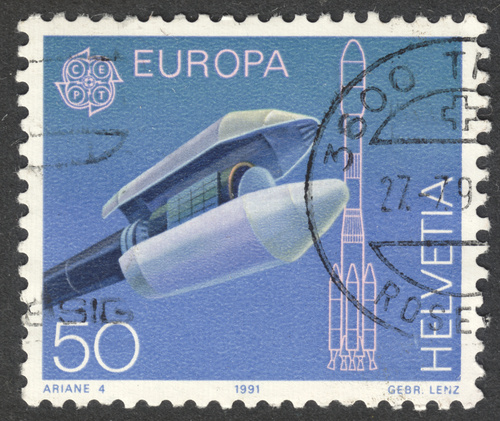

Головной обтекатель отсоединяется от грузового отсека ракеты-носителя Ariane-4 на швейцарской почтовой марке начала 1990-х

Фото: © Vitaly Raduntsev / Shutterstock / FOTODOM

Головной обтекатель отсоединяется от грузового отсека ракеты-носителя Ariane-4 на швейцарской почтовой марке начала 1990-х

Фото: © Vitaly Raduntsev / Shutterstock / FOTODOM

В 1957 году ракета-носитель доставила на орбиту первый в истории спутник Земли, и по сей день этот способ остается самым востребованным. Как это работает? Аппарат помещают в верхнюю часть ракеты. Когда она проходит плотные слои атмосферы и оказывается на заданной высоте, головной обтекатель, защищавший полезную нагрузку, отсоединяется. За ним следует и сам ИСЗ. При необходимости с помощью небольших бортовых двигателей его орбиту корректируют. Если орбита опорная, то используют разгонный блок. После этого запускаются системы спутника, развертываются солнечные панели, производится калибровка аппаратуры.

Вывести ИСЗ на орбиту можно и с помощью космического челнока. Для этого использовали американские шаттлы. Астронавты самостоятельно извлекали аппараты из грузового отсека, выходя в открытый космос, либо доставали их механической рукой-манипулятором. Соединенные Штаты также успешно продемонстрировали способность ракетопланов снимать спутники с орбиты. А еще именно с такого транспортника в околоземном пространстве чинили вышедший из строя телескоп «Хаббл».

В 1992 году экипаж шаттла Endeavour починил спутник связи Intelsat 603 на орбите

Фото: © NASA / Zuma / TASS

В 1992 году экипаж шаттла Endeavour починил спутник связи Intelsat 603 на орбите

Фото: © NASA / Zuma / TASS

Другой способ — доставить спутник на МКС и оттуда выпустить его на орбиту. Но так можно только с небольшими аппаратами типа кубсатов — наноспутников массой до 10 кг. Поначалу космонавты брали такие «кубики» с собой в открытый космос, куда выходили для решения других задач, и просто отправляли их в свободное падение. Теперь же на станции для этого есть специальное оборудование.

Теоретически можно вывести аппарат на орбиту с помощью пушки, и такие проекты были. Правда, это экономически нецелесообразно и связано с серьезными ограничениями по объему полезной нагрузки.

На какой высоте летают спутники

Для телекоммуникационных и метеоспутников, устройств дистанционного зондирования Земли и разведывательной аппаратуры отлично подходит низкая околоземная орбита (160–2 000 км). Там же расположен крупнейший ИСЗ — Международная космическая станция. Она несется над планетой со скоростью 28 000 км/ч на расстоянии от поверхности примерно в 410–460 км (один виток занимает около полутора часов). Подавляющее большинство спутников находится именно на низкой околоземной орбите, поскольку туда их проще и дешевле доставить. Впрочем, именно поэтому там больше всего космического мусора.

Средняя околоземная орбита (2 000–35 786 км) отлично подходит для систем навигации. Именно там развернуты группировки ГЛОНАСС, GPS, Galileo и BeiDou, а также O3b, которая обеспечивает передачу высокоскоростного интернета в труднодоступные места.

Движение искусственного спутника Земли по геостационарной орбите

Изображение: © Talifero / Public Domain

Движение искусственного спутника Земли по геостационарной орбите

Изображение: © Talifero / Public Domain

Прямо над экватором на высоте 35 786 км проходит геостационарная орбита. На ней спутники висят неподвижно для глаза наблюдателя. На таком расстоянии их скорость совпадает с периодом обращения планеты. Поэтому если сделать фото ночного неба с длинной выдержкой, то на снимке звезды превратятся в яркие дуги, а спутники на геостационарной орбите останутся точками. Этот участок околоземного пространства привлекателен тем, что не требует сложных и дорогостоящих систем слежения — наземной станции достаточно лишь один раз «увидеть» спутник. Также геостационарная орбита обеспечивает широкую зону покрытия, что особенно важно для телекоммуникации.

Сколько весят спутники

Большими считаются спутники тяжелее тонны. К ним, например, относятся аппараты «Глонасс-М». А вот изучающий рельеф Мирового океана с низкой околоземной орбиты Jason-3 весит 553 кг и попадает в категорию средних (от 500 до 1 000 кг). Все, что легче, — малые космические аппараты, и именно они сегодня развиваются наиболее активно.

Мини-спутниками признают устройства весом от 100 кг до полутонны. В эту категорию, например, попадает орбитальный космический телескоп GALEX. Микроспутники весят от 10 до 100 кг, и еще 20 лет назад создание такого аппарата считалось большим достижением. Впрочем, советский «Спутник-1», ознаменовавший начало космической эры, тоже можно отнести к данной категории — его вес около 83 кг. Далее идут наноспутники — меньше 10 кг, пикоспутники — меньше 1 кг, фемптоспутники — меньше 100 г и чипсаты — меньше 10 г.

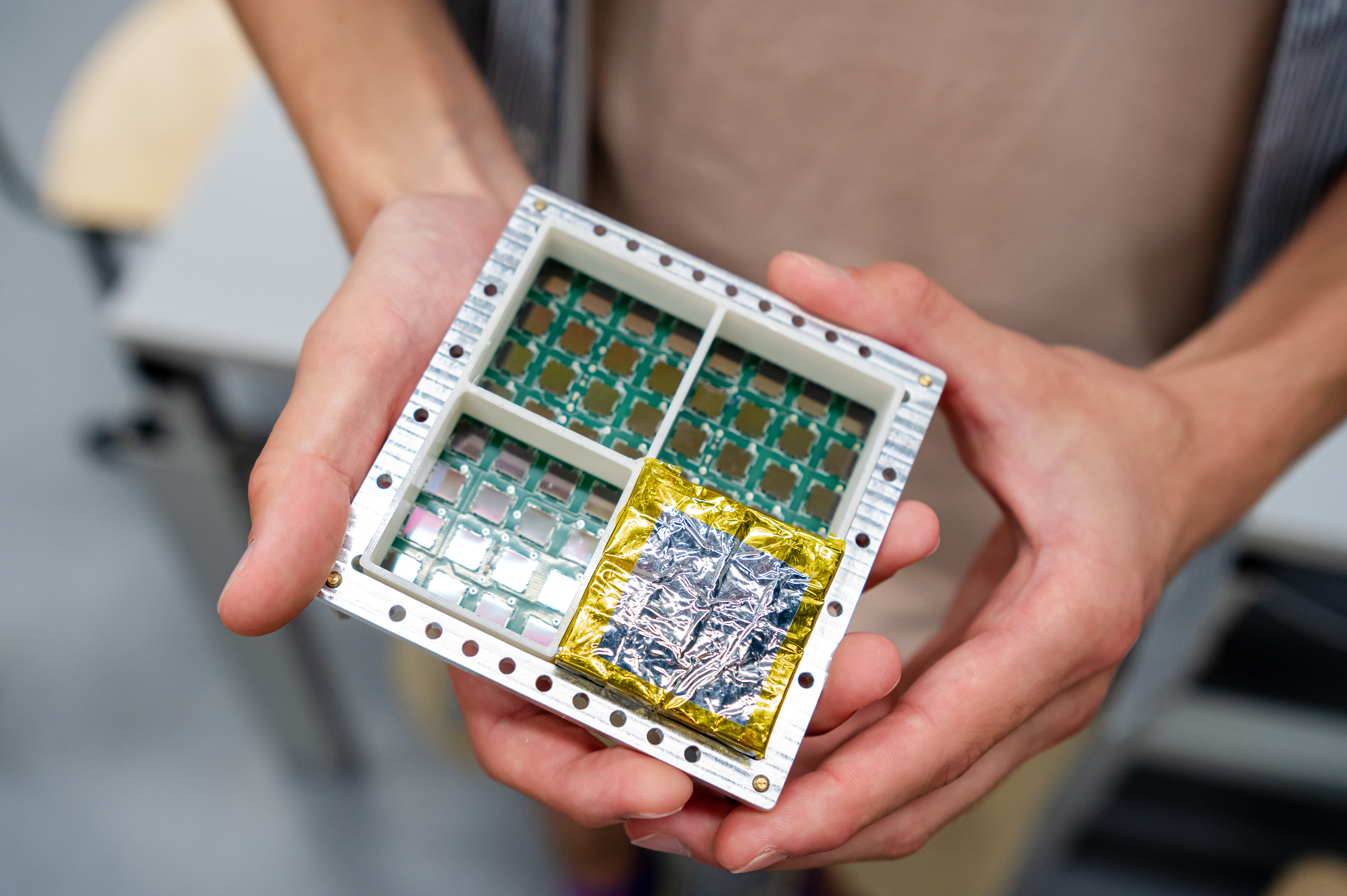

Сегодня больше всего распространены кубсаты, которые при необходимости можно объединить в один крупный спутник. Именно такие аппараты спроектировали школьники Сириуса на программах «Большие вызовы» 2023 года и «Глобальные большие вызовы» этой весной. В начале ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела их на орбиту вместе с другой полезной нагрузкой.

«Основная задача спутника „Альтаир“ — мониторинг радиационной обстановки на околоземной орбите. Прибор, разработанный школьниками, является важнейшим элементом работы. Чуть больше года назад мы начали эту разработку на „Больших вызовах“: программу для будущего прибора написали именно участники программы. В течение года, в том числе на „Глобальных больших вызовах“, школьники под нашим руководством создавали корпус и детали прибора, разрабатывали крепление для камеры. В итоге у нас получилось несколько экземпляров. Один из них полетел на спутнике „Альтаир“. Второй стал полезной нагрузкой для еще одного спутника — „Рузаевки-390“», — говорит руководитель проекта младший научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Иван Золотарев.

Сириус в космосе

В 2018 году на орбиту вывели кубсаты SiriusSat-1 и SiriusSat-2, созданные воспитанниками Сириуса под руководством специалистов частной космической компании «Спутникс». Три года аппараты беспрерывно отправляли на Землю данные о космической радиации. Передача продолжалась даже на сверхмалой высоте, вплоть до входа наноспутников в атмосферу, что стало большим достижением.

С кубсатов можно запускать чипсаты — спутники на печатной плате размерами 3,5х3,5 см с передатчиком телеметрии ближнего действия и несколькими индикаторами. Они собирают информацию, отправляют ее на кубсат, а тот передает на Землю. Группировки чипсатов могут насчитывать сотни аппаратов. Именно такие крошечные зонды на солнечных парусах планировали отправить к альфе Центавра авторы проекта Breakthrough Starshot, который в середине 2010-х анонсировали российский предприниматель Юрий Мильнер и британский астрофизик Стивен Хокинг. Инициатива первой межзвездной экспедиции столкнулась с рядом трудностей, и ее текущий статус неизвестен.

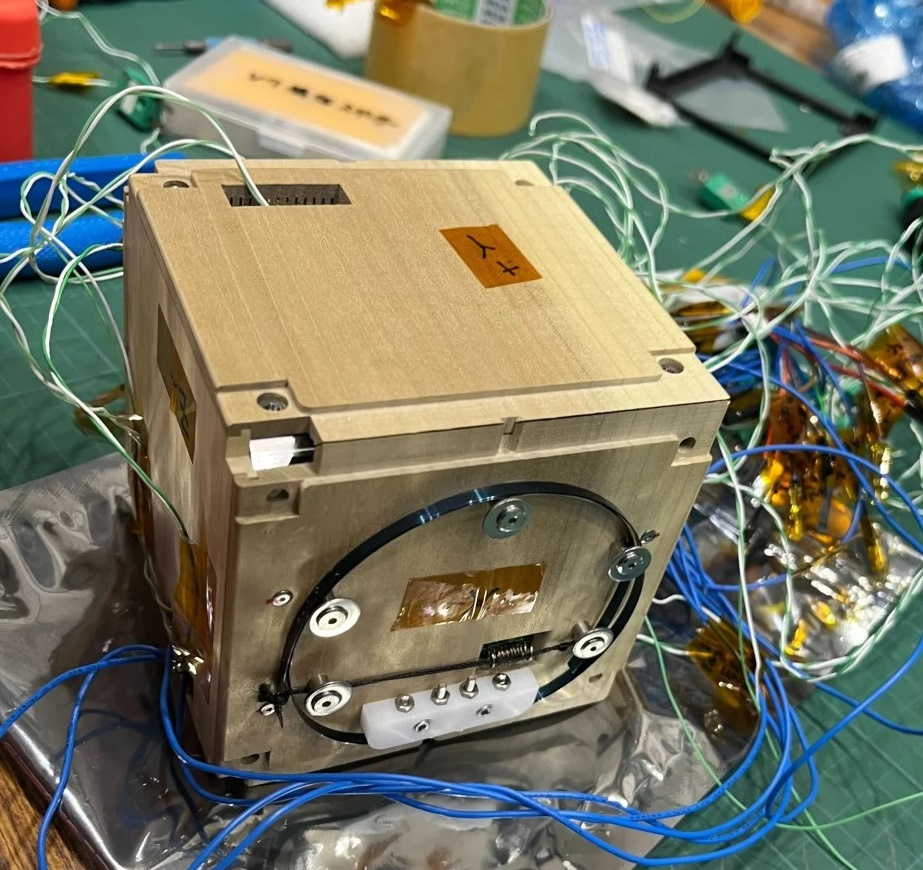

Дерево для орбиты

В ноябре этого года на орбиту доставили первый в мире деревянный спутник LignoSat. Аппарат разработали Киотский университет и компания Sumitomo Forestry. Кубсат собран без клея и шурупов из хоноки — особого сорта магнолии. В японской традиции его используют для изготовления ножен для мечей.

С помощью датчиков ученые проверят, как будет вести себя древесина при постоянном перепаде температур (от –100 °C до +100 °C,) а также ее способность защищать аппаратуру от солнечной радиации. Создатели LignoSat хотят доказать, что дерево — материал космического класса. В будущем они намерены высаживать плантации хоноки для строительства домов на Луне и Марсе.

Для чего в космосе спутники

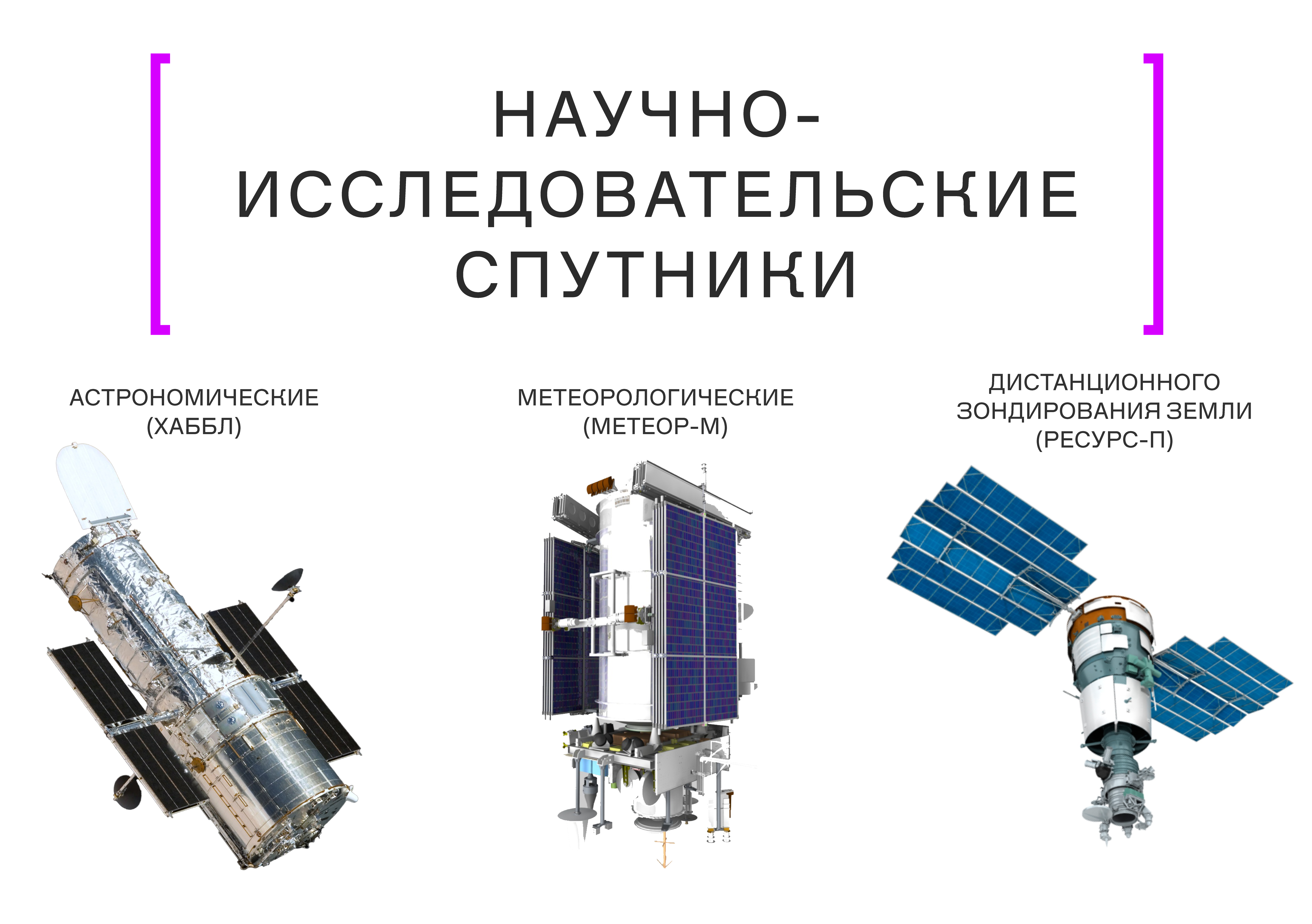

По своему назначению спутники делятся на научно-исследовательские, прикладные и технологические, но некоторые аппараты могут и совмещать эти функции. Первые нужны для изучения Земли и космоса, вторые обеспечивают связь, навигацию и наблюдения, третьи создают для получения новых материалов, производство которых в условиях земной гравитации невозможно.

Астрономические спутники — это настоящие орбитальные обсерватории, получающие данные извне без помех, которые создает земная атмосфера (задерживает гамма-, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение космических объектов). Такие ИСЗ направлены не на Землю, а на другие объекты Вселенной и изучают природу и источники космического вещества, звезд, галактик. Наиболее известные представители данного типа аппаратов — «Хаббл», «Джеймс Уэбб», «Евклид» и «Радиоастрон».

Метеорологические спутники наблюдают за атмосферными явлениями, температурой, формированием циклонов и антициклонов, облачным, снеговым и ледовым покровами. Эти данные позволяют делать прогнозы погоды, в том числе долгосрочные. Метеорологи оценили возможности орбитальных наблюдений еще на заре покорения космоса. Сегодня группировка российских спутников «Электро-Л», развернутая на геостационарной орбите, проводит космическую съемку поверхности планеты каждые 15 минут. Передача снимков в видимом и инфракрасном диапазонах ведется круглые сутки.

Спутники дистанционного зондирования Земли также ведут круглосуточный и всепогодный мониторинг океанов и суши. Полученные с помощью радиолокации данные позволяют прогнозировать лесные пожары и паводки, предотвращать чрезвычайные ситуации, проводить инвентаризацию земель, отслеживать нарушение кадастровых границ территории, оценивать ледовую обстановку, проверять законность выполнения маркшейдерских работ и многое другое.

При радиолокационной съемке передатчик на спутнике отправляет зондирующие сигналы на поверхность Земли, получает отраженные и преобразует их в изображение. Выделение разности фаз сигналов, отраженных разными участками местности, позволяет получить высокоточную информацию о рельефе, объектах, их свойствах и характеристиках.

«Большая проблема оптических снимков в том, что при появлении облаков, наступлении сумерек и ночи мы перестаем видеть, что происходит на Земле. Радиолокационные снимки позволяют 24 часа семь дней в неделю получать актуальные данные более высокого качества», — объясняет Игорь Кожелин, генеральный директор компании SR Data — резидента Инновационного научно-технологического центра «Сириус».

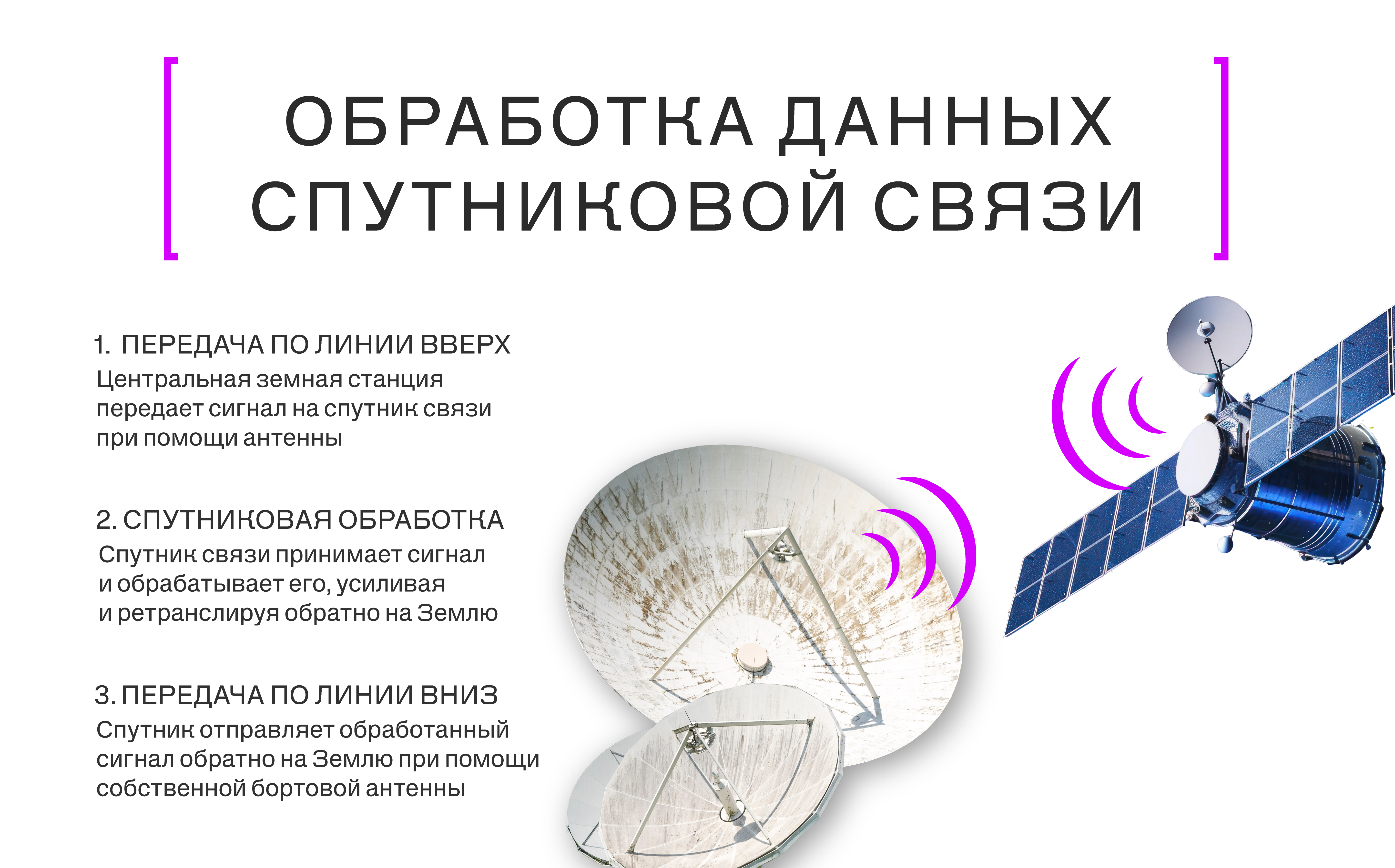

Спутники связи обеспечивают обмен данными с помощью электромагнитных волн, что нужно для теле- и радиовещания, интернета, IP-телефонии, обеспечения связью экстренных служб. Работает это так: передающая земная станция посылает на орбиту высокочастотный мощный сигнал, аппарат его принимает, усиливает, меняет частоту и отправляет на принимающую земную станцию в зоне покрытия.

К примеру, группировка спутников «Ямал» с геостационарной орбиты охватывает всю территорию России, включая отдаленные и малонаселенные регионы Сибири и Дальнего Востока. Она обеспечивает связь там, где нет наземной инфраструктуры или ее строительство экономически нецелесообразно. Это тот самый случай совмещения разных функций. Помимо телекоммуникации, в задачи «Ямалов» входит мониторинг стратегических важных объектов и территорий в интересах Минобороны, а также сбор данных о состоянии атмосферы, океанов и суши для проведения климатических исследований. Вдобавок они обеспечивают космическую навигацию, то есть точное позиционирование и координацию движения космических аппаратов.

Вторая жизнь скафандра

В 2006 году спутником стал списанный отечественный скафандр «Орлан-М». С борта МКС «РадиоСкаф-1» с радиопередатчиком на шлеме и тремя батареями внутри вывели на орбиту россиянин Валерий Токарев и американец Билл МакАртур. Костюм отправлял на Землю голосовое сообщение для радиолюбителей и фанатов космоса, а также данные телеметрии. Уже на втором витке у него отказала батарея, но сигналы продолжали поступать еще 15 дней. Затем скафандр сгорел в атмосфере.

Эксперимент возобновили через пять лет. На этот раз скафандр оснастили солнечными панелями, радиопередатчиком, видеокамерой и вакуумметрами. «Кедр» (название аппарату дали в честь позывного Юрия Гагарина) транслировал радиосигналы на разных языках, передавал изображение в прямом эфире и собирал данные. Через 150 дней работы он сошел с орбиты, повторив судьбу предшественника.

Как устроены скафандры для открытого космоса

ЧитатьНавигационные спутники поддерживаются наземной системой обеспечения и прокладывают маршруты самолетам, кораблям, автотранспорту, геологам, туристам, а также контролируют перемещение грузов. Положение космического аппарата на орбите в каждый момент известно с высокой точностью. Благодаря этому ваш смартфон понимает, где вы находитесь и куда надо свернуть, чтобы попасть в заданную точку.

Военные спутники предназначены в первую очередь для ведения разведки, перехвата радиосигналов, раннего предупреждения о ракетных запусках противника, наведения ракет, а также для обеспечения связи и навигации в интересах оборонных ведомств. Навигационные системы типа ГЛОНАСС и GPS изначально создавались для военных целей, а их гражданские версии менее точны и больше подвержены помехам.

Также существуют боевые спутники. Первый был запущен Советским Союзом еще в 1963 году — «Полет-1» умел маневрировать, меняя высоту и наклон орбиты. Его оснастили двумя выдвижными боевыми частями, начиненными 5-миллиметровыми металлическими шариками. Программу в шутку назвали ИСУС — истребитель спутников, управляемый спутник. Она стала ответом на испытание американской ракеты Bold Orion, предназначенной для уничтожения советских космических аппаратов на низкой околоземной орбите.

А когда в Кремле узнали о планах Вашингтона по созданию орбитальной станции Manned Orbiting Laboratory, способной уничтожать советские спутники, в СССР начались работы по проекту «Алмаз». Речь о пилотируемых боевых орбитальных станциях, в носовой части которых устанавливали модернизированные 23-миллиметровые авиационные пушки (стреляли на три километра). Всего собрали пять вариантов «Алмаза» в разных модификациях. На двух из них поработали три экспедиции с экипажами из космонавтов Военно-воздушных сил. Были и автоматические варианты, но к концу 1980-х этот проект, задуманный для обороны, а не нападения, закрыли. Сегодня космос остается мирным.

Производство в космосе

Следующий шаг — создание космических фабрик. В 2018 году биопринтер «Орган. Авт» российской компании 3D Bioprinting Solutions впервые в истории напечатал живые ткани в космосе — хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Печать производилась по технологии формативного производства. Для этого в лабораторной посуде создается магнитное поле заданной формы, чтобы клетки не соприкасались с ее стенками (на Земле они все время стремились бы упасть, а в условиях микрогравитации на МКС этого не произошло). В итоге удалось напечатать органы без обычного в таких случаях каркаса.

Летом прошлого года американская компания Varda Space Industries вывела на орбиту спутник W-Series 1 для изучения возможности создавать в космосе ритонавир — препарат для терапии ВИЧ. Таким образом решили проверить теорию о том, что белковые кристаллы, выращенные на орбите в отсутствие гравитации, могут образовывать более совершенные структуры. Система позволяет вернуть на Землю в защитной капсуле до 15 кг груза, произведенного в специальном модуле. Весной этого года зонд удачно спустили в заданную точку, и технологией уже заинтересовались американские ВВС.

Валлийская компания Space Forge создает первое космическое производство критически важных полупроводниковых материалов. Отсутствие гравитации позволяет избежать дефектов, неизбежных на Земле. Для этого разработана система возврата спутника на базу. Теплозащитный экран из высокотемпературного сплава раскрывается на орбите и защищает спутник ForgeStar от сгорания в плотных слоях атмосферы при возвращении. Приводнять аппарат планируют на специальную платформу. По задумке, на Земле вернувшийся спутник подлатают и повторно запустят в космос, то есть система — многоразовая. К достоинствам орбитального производства в Space Forge также относят естественный вакуум и полное отсутствие загрязнителей.

Космическая эра наступила меньше века назад, а спутники проделали за это время огромный путь — от простейших металлических сфер до орбитальных обсерваторий, напичканных высокотехнологичным оборудованием. Сегодня новые возможности открывают недорогие и небольшие аппараты, а завтра космическое производство перестанет быть диковинкой.