Космический мусор, айтрекинг и лечебный кремний: чем запомнятся «Большие вызовы — 2023»

«Большие вызовы» в самом разгаре! «Сириус» уже в восьмой раз принимает эту научно-технологическую программу, для которой школьники со всей России (а с этого года и Белоруссии) готовят под руководством ученых и экспертов проекты. Заказчики — ведущие компании и академические центры страны. «Сириус(Журнал» собрал самые интересные разработки школьников.

В этом году «Большие вызовы» объединили более 12,5 тыс. школьников из России и Белоруссии, чтобы включить их в работу над реальными задачами, которые актуальны для крупнейших компаний: «Росатома», «Яндекса», VK, «Уралхима», «Газпром нефти», «Роскосмоса» и других. Проекты тематически поделены на 13 направлений.

Направления «Больших вызовов»

- Агропромышленные и биотехнологии

- Беспилотный транспорт и логистические системы

- Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение

- Генетика и биомедицина

- Когнитивные исследования

- Космические технологии

- Новые материалы

- Нанотехнологии

- Освоение Арктики и Мирового океана

- Передовые производственные технологии

- Современная энергетика

- Природоподобные и нейротехнологии

- Умный город и безопасность

До финального этапа в этот раз добрались почти 400 школьников. Они приехали в «Сириус», чтобы представить свои проекты. Всего набралось больше 70 — «С(Ж» изучил их и выбрал самые любопытные.

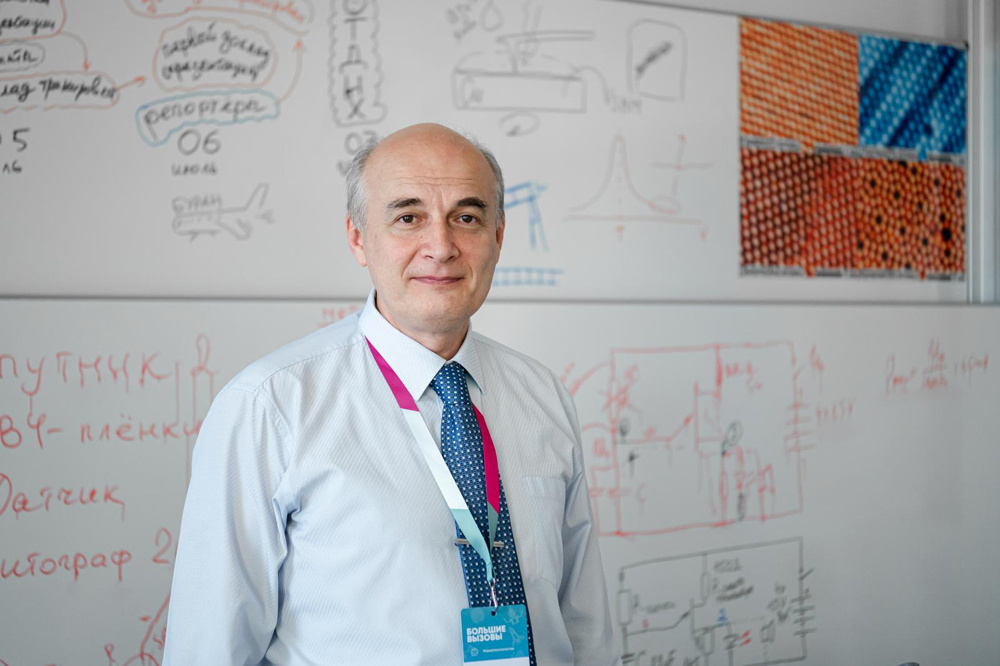

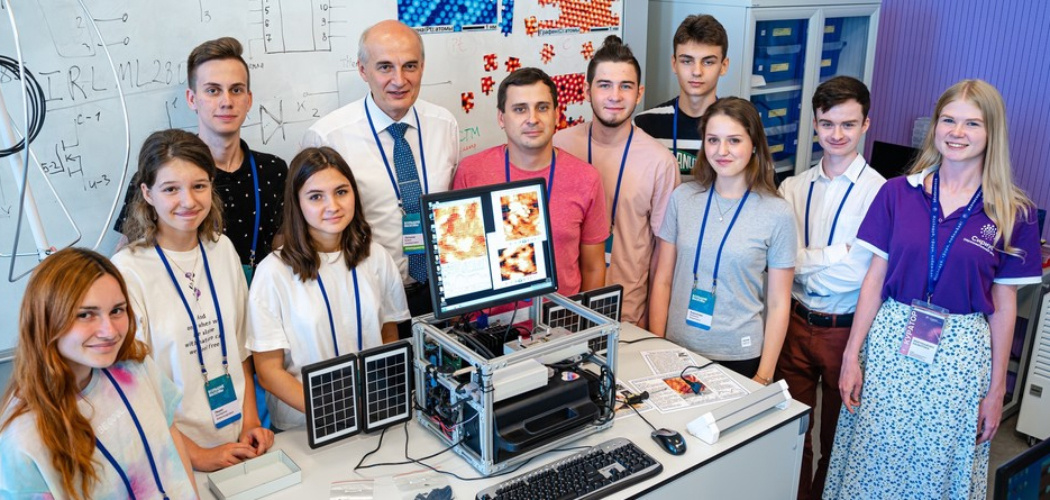

Детектор орбитального мусора

В конце июня был запущен спутник «Нанозонд-1» с первым в мире сканирующим зондовым микроскопом, разработанным российскими учеными. Этот прибор может определить, какие участки орбит загрязнены мелким мусором, способным повредить космические аппараты.

В конце этого года на орбиту должен отправиться «Нанозонд-2» с усовершенствованным микроскопом. К его модернизации подключили участников «Больших вызовов». Команда школьников работает под руководством ведущего конструктора зеленоградского АО «Завод ПРОТОН» и по совместительству старшего преподавателя института интегральной электроники Московского института электронной техники Бориса Логинова.

Спутник оснащен специальной мягкой пластиной, на которую попадают частички мусора. Их сканирует микроскоп и передает изображения на Землю. Таким образом, можно определить загрязненность. Однако аппарат не может визуализировать неэлектропроводные материалы, например оксиды металлов.

«Наша задача — придумать, как в условиях невысокого космического вакуума сделать прямо в спутнике напыление тонких проводящих пленок на такие непроводящие частички, чтобы те стали видны. Это позволит получить более полную картину и определить безопасные траектории для спутников», — пояснил «С(Ж» Борис Логинов.

Школьники проводят исследования на вакуумных установках, где моделируется нужный уровень остаточных газов, как в космосе. Так они пытаются определить оптимальный состав проводящей пленки, тестируют разные металлы и способы их напыления.

Школьники «Сириуса» создали первый в мире космический зондовый микроскоп

ЧитатьГеотермальная электростанция

Мутновская геотермальная электростанция расположена у подножия Мутновского вулкана в Камчатском крае

Фото: © Игорь Буймистров / ITAR-TASS

Мутновская геотермальная электростанция расположена у подножия Мутновского вулкана в Камчатском крае

Фото: © Игорь Буймистров / ITAR-TASS

Геотермальная энергетика активно применяется сегодня на «полуострове вулканов», как еще называют Камчатку. Сегодня там три такие электростанции, и у одной из них — Мутновской — скоро появится вторая очередь. Именно ее параметры, а также геологический потенциал этого места предложили рассчитать школьникам в компании «Зарубежнефть».

«Это совершенно новая и актуальная задача, над которой прямо сейчас работают эксперты нашей компании. В 2022 году мы заключили соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики о реализации проектов в области геотермальной энергетики на территории Камчатки. Речь идет о том, чтобы создать экономически выгодную и экологически безопасную систему обеспечения региона энергией», — отметила руководитель проекта главный специалист управления по геологии и лицензированию компании «Зарубежнефть» Виктория Балякина.

Планируя расположение новой очереди геотермальной электростанции, мало оценить лишь природный потенциал. Есть и другие ключевые факторы, подчеркнул десятиклассник из Братска Андрей Запорожских, который занимается этим проектом.

«Нужно учитывать много моментов: например, что возле вулканов почти нет дорог. Также важно сохранить национальные парки, заповедники и природоохранные зоны. Интересно, что методы, которые мы рассматриваем, впоследствии можно будет использовать в других регионах», — отметил он.

Диагностика профессиональных качеств

Школьники создают комплекс CogniFit для оценки когнитивных функций человека

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Школьники создают комплекс CogniFit для оценки когнитивных функций человека

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

По инициативе компании «Нейроиконика» участники «Больших вызовов» разрабатывают комплекс CogniFit, который оценивает когнитивные функции человека. С помощью айтрекера — прибора для слежения за движением глаз — школьники проводят исследования в фокус-группах, состоящих из студентов IT-Колледжа Университета «Сириус». Например изучают, как воспринимают программный код программисты-новички и их более опытные коллеги: на каких объектах концентрируется взгляд, как происходит визуальный поиск и решение задачи, как исправляются ошибки.

Нейронаука: окно в наши мысли

ЧитатьВ дальнейшем такая методика может применяться не только для профессиональной диагностики, но и использоваться в образовательном процессе.

«Педагог сможет контролировать усвоение информации школьниками. Так, после прохождения образовательной программы можно пригласить учащегося на айтрекинг и отследить, как он оценивает информацию: хаотично или уверенно выделяет ключевые моменты, — поясняет куратор исследования руководитель нейромаркетинговой лаборатории «Нейроиконика» Вероника Зуева. — На методике можно базировать обучающие курсы. Например, у нашей компании был кейс с врачами-косметологами с разным стажем работы. Благодаря айтрекингу мы выявили, что в зависимости от опыта работы доктора по-разному оценивали лицо человека, его кожу. И чтобы ускорить вхождение в профессию, можно показать новичку, как именно работает опытный врач».

Школьники не только изучают психологические и психофизиологические основы айтрекинга, а также методику регистрации движений глаз, но и интерпретируют полученные данные.

«Большие вызовы» позволяют школьникам примерить на себя роль настоящего ученого

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

«Большие вызовы» позволяют школьникам примерить на себя роль настоящего ученого

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

«Айтрекинг применяется в совершенно различных сферах: в лингвистике, спортивном ориентировании, медицине и маркетинге. Поэтому у нашего проекта рождается много перспектив. Благодаря междисциплинарности когнитивных исследований я могу совместить на „Больших вызовах“ все свои интересы: информатику, обществознание, психологию мышления. В ходе исследования все эти предметы складываются воедино и приносят интересный результат», — рассказала школьница из Перми Олеся Чудинова.

Наноматериал для тераностики

Использование особых молекул или наночастиц, которые могут не только помечать пораженные клетки, но и доставлять в них лекарство, — перспективное направление фармацевтики. Оно называется тераностикой — это своеобразное сочетание диагностики и лечения.

Участникам «Больших вызовов» предложили попробовать свои силы в тераностике, использовав пористый кремний и серебро. Первый интересен тем, что его частицы накапливаются в опухолевых клетках больше, чем в здоровых. К тому же эти частицы могут испускать фотоны при воздействии на них света с определенной длиной волны, и благодаря такой фотолюминесценции можно определять очаги рака.

«Вредоносные клетки очень отличаются от здоровых по размерам и свойствам. Они имеют развитую площадь поверхности, на которой расположено больше рецепторов, чем на здоровых клетках. Из-за этого подобные клетки „притягивают“ большее количество частиц пористого кремния. Но частицы не просто скапливаются вокруг пораженной клетки, позволяя ее увидеть. Они внедряются в клетку, растворяются в ней, доставляя таким образом лекарство», — пояснила участница проекта десятиклассница Анна Мизгайло из Минска.

Анна Мизгайло и Елизавета Орел с руководителем проекта Анной Бондаренко

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Анна Мизгайло и Елизавета Орел с руководителем проекта Анной Бондаренко

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

С помощью серебра школьники модифицировали пористый кремний, чтобы визуализировать клеточные структуры и следить, как меняется их молекулярный состав в ходе терапии.

«Безусловно, в рамках учебного проекта мы не работаем с реальными опухолевыми клетками, но используем модельные структуры, которые ребята культивировали в лаборатории. Биогенный оксид кремния они выделили из полевого хвоща, из которого и изготовили частицы пористого кремния. А в качестве препарата для доставки в клетки будет использован антибиотик», — рассказала руководитель проекта заведующая лабораторией «Прикладная плазмоника» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Анна Бондаренко.

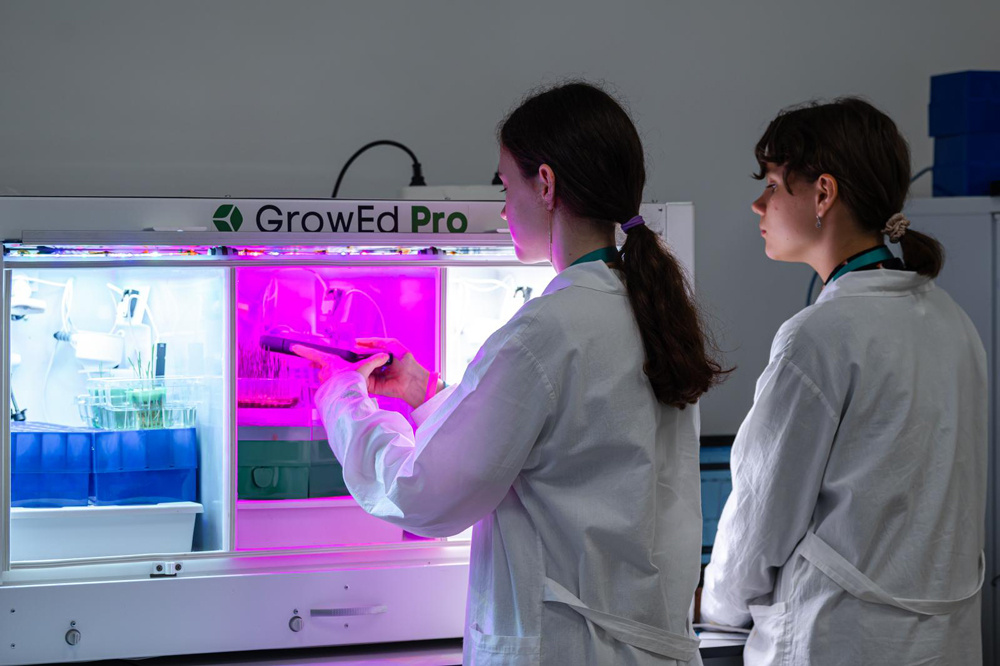

Урожайная пшеница

Участники программы «Большие вызовы» изучают, как характеристики света влияют на растения

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Участники программы «Большие вызовы» изучают, как характеристики света влияют на растения

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Не секрет, что интенсивность и продолжительность освещения, а также световой спектр влияют на рост и развитие растений. Меняя эти параметры, можно создать оптимальные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, например пшеницы. Перспективность исследований в этой сфере для повышения урожайности очевидна, вот почему проект на эту тему задумали в новосибирском Институте почвоведения и агрохимии.

Теперь школьники изучают, как параметры искусственного и естественного освещения влияют на развитие пшеницы, проводят лабораторные эксперименты, моделируя нужные условия в специальной камере выращивания. Так можно выяснить, как трансформируется пигментный состав листьев, меняется ли в целом скорость роста и процессы накопления вторичных метаболитов.

«Ребята проводят весь цикл работ: готовят питательные смеси для беспочвенного выращивания пшеницы, осваивают технологию расчета удобрений и подготовки субстрата, измеряют спектры света, а также морфометрические и биохимические показатели растений, выращиваемых в контролируемых условиях», — пояснила «С(Ж» руководитель проекта Наталья Смирнова, старший научный сотрудник лаборатории агрохимии Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН.

Если определить оптимальные условия для выращивания разных сортов и видов растений в естественных условиях, можно моделировать их и в закрытом грунте. Значит, выращивать вкусные и полезные овощи получится в любой части страны. И даже на подводных лодках и космических станциях.

«Большой вызов на этом проекте — придумать, как вырастить больше свежей зелени и овощей, при этом сохранить и повысить качество продукции», — отметила школьница из Ялты Алиса Сергеенко.