Восьмое чудо света: как появился телеграф и куда его потянули

Сегодня слово «телеграф» ассоциируется с чем-то замшелым и устаревшим, но для людей XIX века он был круче, чем интернет сегодня для нас. Для них, привыкших к тому, что информацию можно передавать только на словах или бумаге, а ответа ждать неделями и месяцами, мир буквально перестал быть прежним. Теперь сообщение с одного конца земного шара на другой доставляли в течение дня.

Как русский немец телеграф придумал

Телеграф — это устройство для передачи информации на расстоянии с помощью закодированных сигналов. Прообразом его можно считать систему сторожевых башен, где по цепочке зажигали огонь в случае вторжения. По такому же принципу в конце XVII века работали первые оптические или семафорные системы. Это были вышки, построенные в пределах видимости друг друга. В каждой работал оператор, который с помощью семафора и таблицы кодов передавал сообщения со скоростью два слова в минуту. Понятно, что такая система сильно зависела от видимости и погоды.

Всё изменилось благодаря открытию электричества. В 1832 году русский изобретатель немецкого происхождения Павел Шиллинг представил публике первый электромагнитный телеграф. Устройство передавало сообщения с помощью шести стрелок, которые электромагнит отклонял вправо или влево. Определённая комбинация положений этих указателей обозначала один из символов. Их набирали на клавиатуре, которая напоминала маленькое пианино. К тому же Шиллинг, будучи криптографом, разработал особый телеграфный код. Результатом этой выдающейся работы стала первая в мире кабельная телеграфная линия (5 км длиной), связавшая два крайних помещения Главного адмиралтейства Санкт-Петербурга.

Принцип работы электрического телеграфа

Два основных компонента телеграфа — передатчик и приёмник. Для отправки сообщения оператор нажимает на кнопку, чем создаёт электрический импульс, который передаётся по проводам. Приёмник в другом месте распознаёт такие импульсы и переводит их в понятные символы и буквы.

Когда об аппарате Шиллинга узнали за рубежом, посыпались выгодные предложения продать разработку, но изобретатель всем отказал. Он был полон замыслов реализовать свои идеи на родине и уже получил от императора разрешение протянуть телеграфную линию между Петербургом и Кронштадтом. Но внезапная болезнь Шиллинга привела к скоропостижной смерти, и планы остались на бумаге.

В России идею Шиллинга вешать телеграфные провода на столбы вдоль дорог сначала посчитали безумной, но именно так потом и станут делать

Изображение: © Andrei Sdobnikov

В России идею Шиллинга вешать телеграфные провода на столбы вдоль дорог сначала посчитали безумной, но именно так потом и станут делать

Изображение: © Andrei Sdobnikov

Дело продолжил другой русский учёный немецкого происхождения Борис Якоби. В 1840-х он создал телеграфный аппарат, который печатал полученные сообщения на бумажной ленте — прообраз телетайпа. Новые линии связи соединили Зимний дворец, Главный штаб и другие правительственные здания Петербурга.

Божье творение

Параллельно в этом направлении работали и за океаном. В 1835 году американские изобретатели Самюэль Морзе и Альфред Вейл создали систему кодирования (название она получит в честь первого) из двух сигналов: короткого (точка) и длинного (тире). Из комбинаций складывали буквы, а из них — слова и предложения. Кодировка и другие доработки позволили усовершенствовать телеграф. Изобретение быстро распространялось, и уже в 1844 году в США построили телеграфную линию между Вашингтоном и Балтимором длинной 60 км, по которой Морзе отправил первое сообщение:

What hath God wrought! (Вот что сотворил Бог!)

К середине XIX века мир стал значительно уменьшаться — телеграфные сети стали активно опутывать планету, сближая людей в разных странах. В 1839 году между Лондоном и его пригородом Уэст-Дрейтоном проложили первую телеграфную линию, доступную не только военным и госслужащим, но и гражданским. В 1851 году подводный кабель, проложенный по дну Ла-Манша, связал Великобританию и Францию, а через четыре года через пролив Эресунн наладили телеграфное сообщение между Данией и Швецией.

Сигнал SOS

Даже не знающие морзянку наверняка слышали про три точки, три тире и три точки (...---...). Это международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи, или SOS (СОС). Он передавался три раза вместе с информацией о местоположении пострадавших и другими необходимыми для спасения данными. Буквенное сочетание легко запоминается, читается справа налево, наоборот и даже вверх ногами. Все расшифровки аббревиатуры — Save Our Souls/Save Our Spirits (спасите наши души), Save Our Ship (спасите наше судно), Swim Or Sink (плывите или утонем), Stop Other Signals (прекратите другие сигналы), «Спасите от смерти» или «Сигнал особой срочности» — были придуманы уже после того, когда сигнал приняли и начали применять. В голосовой связи сигнал SOS больше не используется, его аналогом и призывом о помощи служит слово Mayday, которое тоже повторяют трижды.

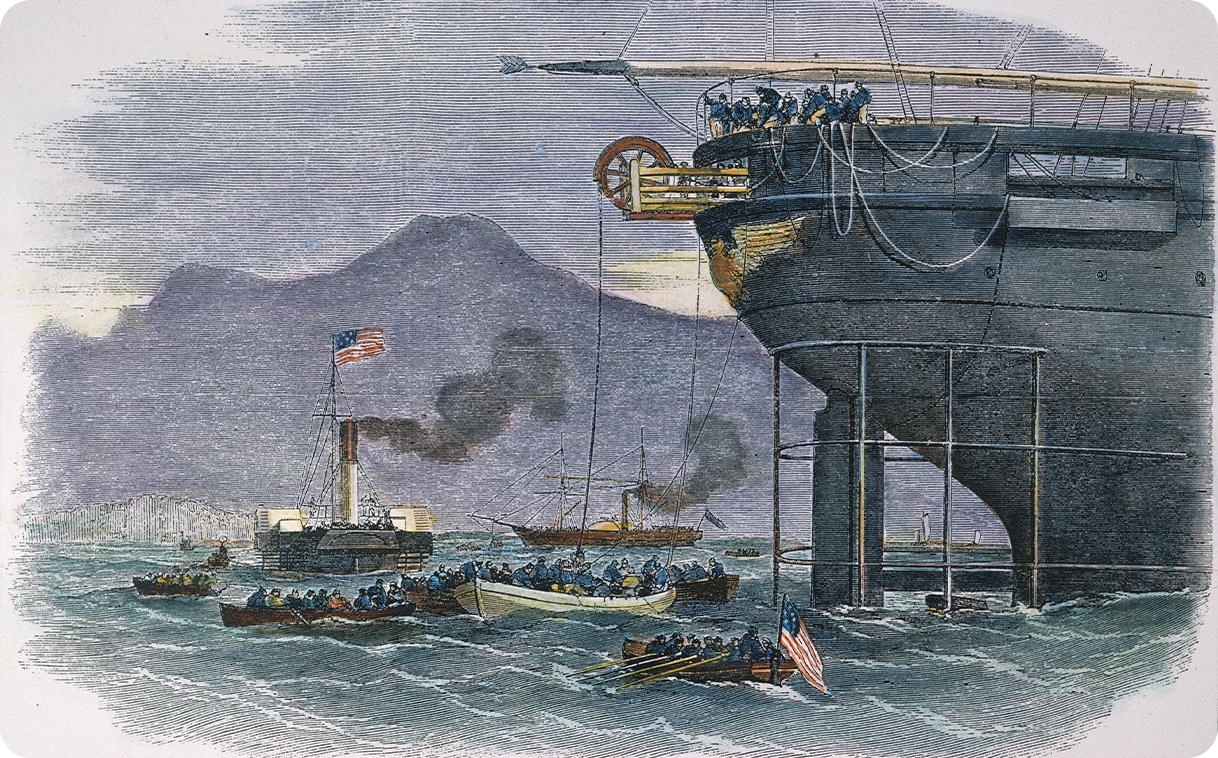

В 1858 году стали ближе друг другу Старый и Новый Свет. Инженеры американской компании Atlantic Telegraph Company протянули по дну Атлантического океана 4 500 км армированного кабеля, который соединил США и Ирландию. Это была сложнейшая операция: два судна со смотанными бухтами кабеля на каждом встретились примерно в середине пути между Ирландией и Ньюфаундлендом, соединили концы и двинулись в противоположных направлениях, опуская кабель на дно. При этом несколько раз происходили разрывы, из-за чего всё приходилось начинать сначала.

Так прокладывали первый трансатлантический телеграфный кабель

Изображение: © The Granger Collection, New York / ТАСС

Так прокладывали первый трансатлантический телеграфный кабель

Изображение: © The Granger Collection, New York / ТАСС

В итоге в августе 1858 года кропотливая работа была завершена. В первых сообщениях королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравлениями. Правда, 100 слов летели из Англии в Америку около 16 часов — поднять выше скорость передачи не получалось из-за большого сопротивления длинного кабеля. Ну а примерно через месяц телеграфная связь прервалась. Как и другие подводные линии, её слабым местом стала плохая гидроизоляция кабеля. Он хоть и был покрыт гуттаперчей, но всё равно быстро покрывался коррозией. Новый кабель улучшенной конструкции между США и Европой проложат в 1866 году.

А в Российской империи в 1850-е годы телеграфная сеть соединила Санкт-Петербург, Москву, Варшаву, Ригу и другие значимые города. Позже она дотянулась и до Сибири. К концу XIX века такая связь была установлена между десятками населённых пунктов нашей страны. Вся эта система была интегрирована в международную телеграфную инфраструктуру.

Империя, над которой не заходит солнце

Так называли Великобританию в XIX веке. Процветание этой стране во многом обеспечивали её колонии, но они требовали постоянного контроля. Чего только стоит Сипайское восстание в Индии, случившееся как раз в то время, когда телеграф набирал популярность. Бунт удалось подавить, но королева Виктория едва не потеряла «жемчужину своей короны» (так называли Индию), пока в Лондоне не узнали о существовании проблемы. Чтобы подобное не повторилось, метрополии нужно было держать руку на пульсе своих колоний. В то время доставка почтовых сообщений по морю занимала несколько месяцев, так что телеграф оказался очень кстати.

Репродукция знаменитой картины Василия Верещагина, посвященной Сипайскому восстанию. Изображает расстрел восставших из пушек. Полотно считается утерянным

Изображение: Василий Верещагин

Репродукция знаменитой картины Василия Верещагина, посвященной Сипайскому восстанию. Изображает расстрел восставших из пушек. Полотно считается утерянным

Изображение: Василий Верещагин

Изобретения, которые помогли развитию телеграфной связи

Аккумуляторная батарея — в 1800 году итальянский физик Алессандро Вольта создал гальванический элемент — первый химический источник постоянного тока, который мог обеспечивать стабильное электропитание.

Электромагнит — в 1825 году британский физик Уильям Стёрджен изобрёл многовитковый электромагнит — устройство, которое можно включать и выключать, создавая регулируемое магнитное поле. Это позволило перемещать указатели и пишущие головки в телеграфе.

Электромагнитная индукция — в 1831 году Майкл Фарадей обнаружил, что изменение магнитного поля в катушке создаёт электрический ток, то есть электричество можно индуцировать на расстоянии. Благодаря этому удалось упростить схемы передачи сигнала.

Был задуман проект, который назвали настоящим восьмым чудом света: Индо-Европейская трансконтинентальная телеграфная линия длиной около 11 000 километров, которой предстояло соединить Европу и Азию. Для сравнения, диаметр Земли по экватору — 12 756 км. Впрочем, вначале решили пойти по пути наименьшего сопротивления и использовать уже существовавшие разветвлённые телеграфные сети в Европе и Индии. Хотя на Ближнем Востоке всё равно пришлось прокладывать кабель с нуля. Предлагалось два маршрута. Первый — морской: через Средиземное, Красное и Аравийское моря, второй — сухопутный: через территории Османской империи и Персии. Как уже было сказано, морские кабели тогда были ненадёжны, но и второй вариант был сомнительным, ведь линия прошла бы по территориям, которые слабо контролировали центральные власти, так что столбам и проводам также грозило повреждение.

Британец из Петербурга

В итоге выбор пал на дно морское. В 1857 году британский инженер Лайонел Гисборн, уроженец Санкт-Петербурга (его отец служил консулом в российской столице), учредил компанию Red Sea and Indian Telegraph Co, получив добро от османских властей на прокладку кабеля по территории Египта и в Красном море. Через год при финансовой поддержке правительства Великобритании началась прокладка 5,5 км морского кабеля от Суэца до Карачи.

Суэцкий канал был открыт для судоходства в 1869-м, в том же году началась укладка телеграфного кабеля от Суэца до Бомбея

Фото: © Mariusz Bugno / Shutterstock / FOTODOM

Суэцкий канал был открыт для судоходства в 1869-м, в том же году началась укладка телеграфного кабеля от Суэца до Бомбея

Фото: © Mariusz Bugno / Shutterstock / FOTODOM

Использовали семижильный кабель с двойной гуттаперчевой изоляцией и промежуточными слоями из изоляционного материала. Сердечник кабеля защитили «бронёй» из 18 проволок диаметром 1,65 мм, а береговые участки имели ещё внешнюю защиту из девяти проволок диаметром 7,2 мм. Погонный вес кабеля составлял почти 100 кг на морскую милю. Несмотря на такую, казалось бы, прочную конструкцию, проложенная к началу 1860 года линия ни разу не была полностью исправна. Её приходилось постоянно чинить из-за чрезмерного натяжения и обилия кораллов. Денег на это не хватало, и телеграф там в итоге затих. Этот неудачный опыт обошёлся британской казне более чем в 1 млн фунтов.

После этого на Туманном Альбионе снова заговорили о сухопутном телеграфном маршруте. Разрабатывался путь через Месопотамию, а для реализации проекта учредили компанию Indian Junction Telegraph. Участок линии до Багдада был сдан в эксплуатацию летом 1861 года, но постоянно враждующие друг с другом и с османскими властями племена бедуинов не давали завершить проект. Тогда был предложен альтернативный сухопутный маршрут от Багдада до Бушира через Тегеран. После сложных переговоров договорённость с Персией была достигнута. В 1864 году этот участок Индо-Европейской трансконтинентальной телеграфной линии был достроен, а через год начал работать.

Срубленные столбы и снова Россия

Но телеграфную линию мало проложить, её нужно и обслуживать, а с этим были проблемы. Когда упавшие столбы не поднимают, изоляторы не меняют, а провода подвязывают к веткам деревьев, долго такое чудо техники не прослужит. К тому же местное население рубило столбы на дрова, а из проволоки делало гвозди, упряжи и другие необходимые в быту вещи. Ни попытки договориться, ни телеграфная стража не помогали.

Для бедуинов телеграфная линия была источником древесины (столбы) и металла (провода). Фото начала XX века

Фото: Father Antonin Jaussen

Для бедуинов телеграфная линия была источником древесины (столбы) и металла (провода). Фото начала XX века

Фото: Father Antonin Jaussen

На многочисленных промежуточных станциях при неисправности кабеля телеграммы пересылались вручную. Те, кто этим занимался, зачастую не знали иностранных языков, поэтому сообщения нередко доходили до адресата в искажённом виде. Вот почему пересылка телеграмм из Англии в Индию могла занимать несколько недель. Объём передаваемой корреспонденции неуклонно падал, и к 1880 году, приносившая некогда десятки тысяч фунтов в год, она стала давать жалкие сотни.

На этом фоне британцы решили вернуться к морскому варианту телеграфа. Они сделали ставку на усиленный кабель с улучшенной изоляцией. Благодаря ему во второй половине 1860-х годов удалось соединить английскую столицу с Александрией через Гибралтар и Мальту (примерно в то же время проложили работающий кабель через Атлантику). А в 1869 году началась укладка кабеля от Суэца до Бомбея через Аден. В итоге связь была налажена в марте 1870 года.

И всё же в Лондоне не хотели рисковать. Придерживаясь принципа «не класть все яйца в одну корзину», английские власти и бизнес инициировали проработку альтернативного маршрута Индо-Европейской телеграфной линии. В отличие от других, она должна быть самостоятельной, другими словами — автономной от местных телеграфных сетей. Рассматривалось два варианта маршрута: первый — через Францию, Австрию, дунайские княжества и Турцию, второй — через Пруссию, Россию и Персию. Остановились на последнем, потому что маршрут пересекал меньше государственных границ и уровень развития телеграфной связи в нашей стране был выше, чем в Турции.

О том, как самый длинный телеграфный маршрут прошёл по территории России, почему в районе Сочи линию решили сделать морской, а не тянуть по суше, о том, остались ли телеграфные столбы на федеральной территории Сириус и чем в итоге закончился этот проект, расскажем во второй части лонгрида.

Интернет XIX века: как телеграф опутал весь мир

Читать