Андрей Звягин — о наноалмазах, борьбе с раком и смысле жизни в России

Как крестьянский сын стал успешным учёным, который разрабатывает средства для лечения рака? Можно ли сделать вклад в науку, сидя на карантине в номере отеля? Зачем возвращаться на родину, когда удачно устроил жизнь за рубежом? Обо всём этом нам рассказал выдающийся инженер-физик Андрей Звягин.

Мы продолжаем серию интервью с российскими учёными, у которых накоплен опыт работы за рубежом, у многих — весьма солидный. Им есть с чем сравнивать, поэтому говорим с ними не только о профильных исследованиях, но и о том, как развивается наука в России и других странах.

— Андрей Васильевич, вы сейчас занимаетесь лечением рака. Вам близка эта тема?

— На примере близких родственников я знаю, насколько это тяжёлое и мучительное заболевание. Если при кардиоваскулярных патологиях исход может быть быстрым, иногда почти безболезненным, то онкология — это длительный тяжёлый процесс, который сопровождается невыносимыми страданиями. Меня мотивирует возможность избавить людей от этого.

Ежегодно злокачественными новообразованиями в России заболевает около 3500 детей

Фото: © Pixel-Shot / Shutterstock / FOTODOM

Ежегодно злокачественными новообразованиями в России заболевает около 3500 детей

Фото: © Pixel-Shot / Shutterstock / FOTODOM

Благодаря последним прорывным достижениям в медицине некоторые виды онкологии, в основном лейкоцитарные, можно вылечить. У меня в Австралии был аспирант, у которого обнаружили редкий вид рака — семиному. Его лечили одним из самых тяжёлых препаратов — цисплатином. Парень — профессиональный спортсмен — после трёх курсов химиотерапии похудел на 15 кг и три дня не мог вставать с кровати.

Он говорил, что это был настоящий спуск в ад

Впрочем, сейчас он восстановился и активно трудится в высокотехнологичной компании. С появлением современных технологий такие онкозаболевания, как рак молочной и предстательной желёз, перестали быть приговором. Сегодня благоприятное время, когда в этой сфере можно сделать то, что существенно облегчит участь многих людей в будущем.

Кто такой Андрей Звягин?

Андрей Звягин — один из признанных в мире специалистов в области разработки оптических методов и нанотехнологических решений для биомедицины. Автор пяти монографий и более 190 статей в научных журналах (согласно базе данных Web of Science), включая такие престижные, как Nature Nanotechnology, Nature Communications, PNAS, Materials Today, а также десятков патентных заявок. Окончил Московский инженерно-физический институт (сейчас Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ»). Дипломную работу выполнял в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН, а исследованиями занялся в Институте физико-технических и радиотехнических измерений. Работал и учился в аспирантуре в Токийском технологическом институте (Япония). Также работал в Австралии: Университете Западной Австралии, Университете Квинсленда и Университете Маккуори. По возвращении в Россию руководил мегагрантным проектом в Нижегородском государственном университете им Н. И. Лобачевского, лабораторией в Институте биоорганической химии РАН им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова. Был заместителем директора по науке Института молекулярной тераностики Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Сегодня руководит исследовательской группой в Научном центре трансляционной медицины Университета «Сириус».

— А как вы решили стать учёным?

— Мои родители выросли в деревне в Тамбовской области, позже переехали в город, так что я ношу гордое звание «крестьянский сын». Мой отец был военным, поэтому мы часто переезжали. Родился я во Владивостоке. До шести лет жил в Белоруссии, где и пошёл в школу. Потом целый год учился в деревенской школе, а до 8-го класса — в городской школе Тамбова. Учителя настоятельно рекомендовали мне поступить в математическую школу, что я и сделал. В итоге окончил её с золотой медалью и поступил в Московский инженерно-физический институт, где основным направлением для меня стала физика.

— Там же занялись наукой?

— Научная работа для меня началась во время написания диплома в отделении Физического института имени П. Н. Лебедева РАН в Троицке, на которое меня направили с кафедры. Руководителем был Николай Геннадьевич Басов. Это было очень престижно.

Николай Басов — советский и российский физик. Внёс большой вклад в развитие квантовой электроники и разработку лазерных установок. Вместе с Александром Прохоровым создал первый мазер. Благодаря им появились системы дальней космической радиосвязи, а также оптоволоконные линии, которые сейчас используются почти в каждом доме для подключения телевидения и интернета. В 1964 году Николай Басов, Александр Прохоров и Чарльз Таунс получили Нобелевскую премию по физике.

Моя дипломная работа привела к двум публикациям, которые были включены в сборники статей, изданных по итогам научных конференций в соавторстве с Николаем Геннадьевичем. Они были посвящены лазерной физике. Прошло много лет, и мне снова посчастливилось опубликовать престижную статью в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of USA в соавторстве с другим нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем Алфёровым. Это была его последняя работа.

«Самый важный навык, которому меня научили в МИФИ — не бояться заступать на территорию других дисциплин. Так случилось, что во время пандемии ковида я оказался в отеле Сиднея на двухнедельном карантине. За это время прочитал книгу и множество статей по теории диффузии. В итоге написал модель, которая легла в основу научной статьи в престижном журнале Nature Communications (кстати, особую гордость вызывает тот факт, что весь коллектив авторов статьи – российский). Раньше я этим не занимался, но пришлось вникать в новую математическую область, чтобы решить нужные дифференциальные уравнения.

Сейчас в Сириусе я работаю с молекулярными биологами, которые в числе прочего на самом высоком уровне разрабатывают генно-инженерные технологии, новые методики в генной терапии. Это очередной сдвиг моей исследовательской тематики, но, понимая востребованность этих направлений, приходится принимать вызов и уповать на исследовательскую смелость, чему учили в моей alma mater».

Андрей Звягин

По окончании МИФИ я попал в Институт физико-технических и радиотехнических измерений в Зеленограде. У нас сформировалась способная динамичная команда, были существенные результаты (по истечении многих лет мои коллеги создали технологию, которая легла в основу ГЛОНАСС). Но началась перестройка, и вся исследовательская инфраструктура обрушилась в одночасье!

Мы были перспективными молодыми учёными, но быстро стали совершенно невостребованными — зарплата упала ниже плинтуса

Важным поворотом в моей судьбе оказалось неожиданное приглашение небольшой группы молодых учёных из нашего института в Японию: вначале в город Кобе, потом — в Токийский технологический институт. Помню, когда я ехал получать визу в 1991 году — а случилось это во время военного путча, — у метро «Речной вокзал» стояли танки.

После почти двухлетней исследовательской работы в Японии, я принял предложение японских коллег поступать в аспирантуру Токийского технологического института. Пришлось трудно, даже потому что нужно было заново начинать академическую карьеру в незнакомой стране с неясными перспективами, но решение было принято — я легко выиграл конкурс на стипендию и начал свою научную деятельность с чистого листа.

— Расскажите об особенностях работы в Японии.

— Их менталитет и наш абсолютно перпендикулярны. Это сильно проявлялось в общении между руководителем научной группы и аспирантами. Моим руководителем был очень известный профессор Мотоичи Оотцу. За свои труды он удостоился фиолетовой ленты от императора. Когда я поступал в аспирантуру, у меня уже были собственные идеи и проекты. Спустя некоторое время стало ясно, что профессор коммуницирует со мной по важным проектным вопросам через своего аспиранта, моего одногруппника, который давал мне смелые, порой императивные советы. Как оказалось, в японском обществе избегают прямого общения, предпочитая передавать мысли полутонами и через посредников. Не принято там прямо говорить «да» или «нет». Этот принцип, хотя и в несколько облегчённой форме, встречался мне и при взаимодействии с учёными в других азиатских странах (Китае и Южной Корее), с которыми я поработал.

Ещё одна особенность азиатского общества — принцип «приложу все силы, но сделаю любой ценой». Например, аспиранты с подушкой дефилировали мимо открытой двери кабинета руководителя, показывая свою готовность работать ночью. Этот принцип в итоге оправдывается — получаются значимые результаты, чему я был свидетелем.

В Японии не принято прямо выражать свои мысли — общение часто строится на полутонах и намеках

Фото: © takayuki / Shutterstock / FOTODOM

В Японии не принято прямо выражать свои мысли — общение часто строится на полутонах и намеках

Фото: © takayuki / Shutterstock / FOTODOM

— Над чем вы работали в Японии?

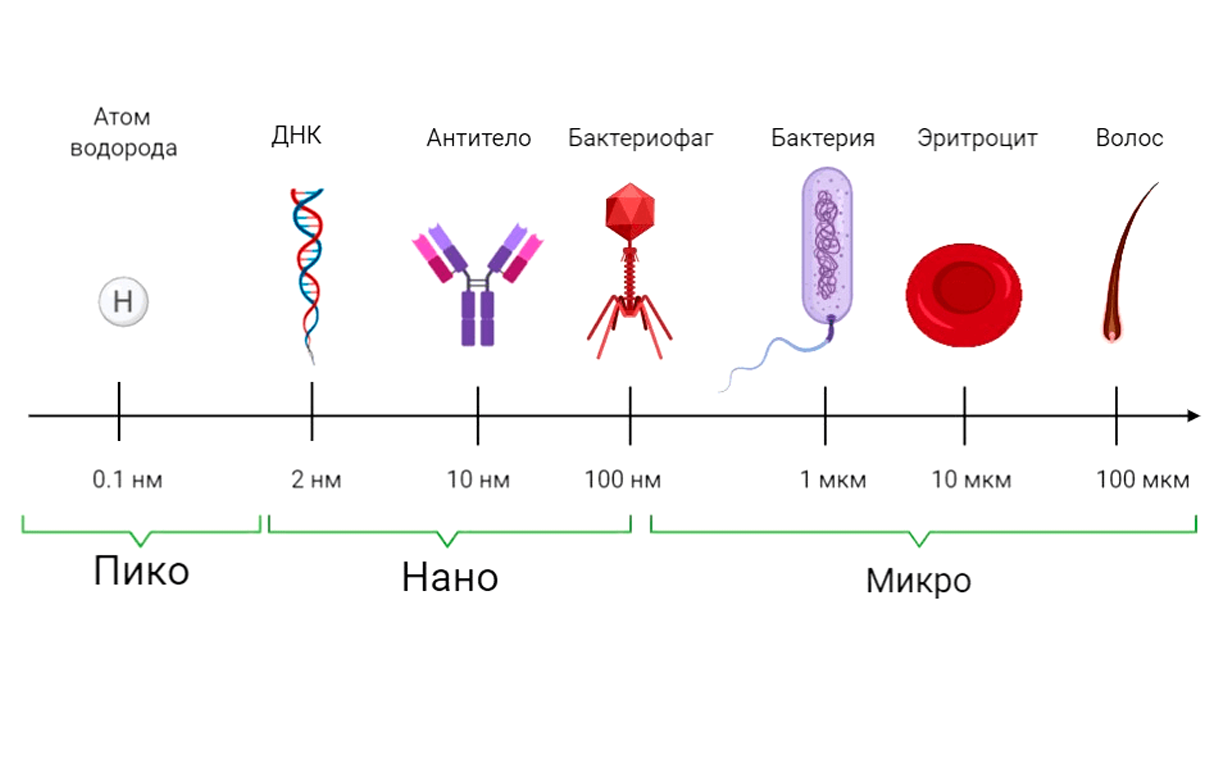

— Я занимался оптической микроскопией ближнего поля. Разработал уникальную установку, которая позволяла получать оптические изображения с рекордно высоким разрешением, достаточным для визуализации биологических структур размером 20–30 нанометров. На тот момент это было достижением.

Тогда же мы задумались над тем, где это может пригодиться — от исследований клеточных структур до разработок новых материалов. В тот момент началось мое сотрудничество с биологами. Также занимался методами получения сверхвысокого разрешения в оптической микроскопии ближнего поля. У меня вышло несколько теоретических и экспериментальных статей на эту тему. Спустя годы устройство, на котором я работал, перенесли в Токийский университет. Там его попытались повторить специалисты нескольких компаний, но до конца это никому не удалось (надеюсь, в итоге всё-таки получилось).

— А как вы оказались в Австралии?

— После аспирантуры в Японии у меня было два предложения по работе, но по семейным обстоятельствам пришлось искать новое место для проживания и реализации научных идей. Австралия в этом смысле мне показалась привлекательной. Я подал заявку в один из её университетов — в Перте, городе на берегу Индийского океана.

Мне прекрасно работалось в University of Western Australia. Несмотря на достаточно скромное финансирование, уровень научных групп там был приличным. Например, двое сотрудников университета спустя некоторое время получили Нобелевскую премию за изучение бактерии Helicobacter pylori. Вначале я работал на кафедре электроники и электротехники, начав с позиции постдока. Спустя год получил федеральную стипендию и смог продолжить исследования самостоятельно.

Три года я занимался оптической когерентной томографией. Мы получали изображения различных биологических объектов на ультраструктурном уровне. Это давало возможность изучать мельчайшие детали биологических структур в живом организме, что особенно полезно для исследований в области биологии и медицины. В Австралии я начал больше заниматься инжинирингом, а позже стал преподавать по этому направлению.

— Как вы стали заниматься нанотехнологиями?

— Получив от правительства Австралии именную королевскую стипендию, я переехал в Брисбен, где собрал исследовательскую группу. Меня как узнаваемого учёного стали приглашать на престижные международные форумы, на которых широко обсуждали возможности нанотехнологии и наномедицины как исключительно перспективного направления для решения проблем диагностики и терапии.

Андрей Звягин (крайний слева) с группой российских и бельгийских коллег на коллоквиуме в Бельгии, где обсуждали проблемы наноалмазов

Фото: © из личного архива Андрея Звягина

Андрей Звягин (крайний слева) с группой российских и бельгийских коллег на коллоквиуме в Бельгии, где обсуждали проблемы наноалмазов

Фото: © из личного архива Андрея Звягина

Моя команда начала заниматься частицами, которые показывают оптический контраст в биологических системах. Мы сосредоточились на флуоресцентных наноалмазах, которые под воздействием зелёного света могут излучать красный. Мы обнаружили, что они не просто светятся, а мерцают, как звёзды. Это было значимое наблюдение, результаты которого нам посчастливилось опубликовать в престижном журнале Nature Nanotechnology. Потом мы с коллегами придумали и продемонстрировали применение целого нового арсенала наночастиц, некоторые из которых имеют значимый потенциал в визуализации биологических объектов, а также в медицинской диагностике и терапии. Они могут служить в качестве маркеров или индикаторов, которые помогают отслеживать различные процессы в организме или в биологических экспериментах.

Позже меня пригласили в Университет Маккуори в Сиднее на академическую позицию доцента (Associate Professor), где я занимался исследованиями и преподавал вплоть до возвращения в Россию.

Сидней — самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км²

Фото: © Taras Vyshnya / Shutterstock / FOTODOM

Сидней — самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км²

Фото: © Taras Vyshnya / Shutterstock / FOTODOM

— Почему решили вернуться на родину?

— Произошли знаковые встречи, которые не оставили меня равнодушным. Например, с российской делегацией на одной из конференций. Меня поразило эмоциональное единство этих людей — я сразу понял, откуда они. Подошёл к ним, и меня сразу приняли.

Я вдруг почувствовал, как это здорово — быть со своими, разговаривать на своём языке и ощущать эмоциональное единство

С 2007 года стал приезжать в Россию. Сначала меня звали на конференции, потом пригласили в исследовательский институт в Троицке. Тогда уровень российской науки, мягко говоря, отличался от нынешнего. Но за последние 20 лет ситуация сильно изменилась. Сейчас ребята, которые приезжают в том числе в Сириус, абсолютно конкурентоспособны на мировой арене: по качеству профподготовки, по своему развитию, по работоспособности и мотивации.

В России отчётливо обрели смысл многие виды моей профессиональной деятельности. Например, участие в школьных мероприятиях с австралийскими учениками представлялось малопродуктивным, отвлекающим от, казалось бы, более важной исследовательской деятельности или работы со студентами. Но когда стал работать в России, я вдруг понял, что общение со школьниками абсолютно осмысленно — это вклад в будущее моей страны, да и просто это классно — рассказывать про науку перед аудиторией с широко раскрытыми глазами!

В Университете «Сириус» современный лабораторный комплекс, один из лучших в стране

Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»

В Университете «Сириус» современный лабораторный комплекс, один из лучших в стране

Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»

— Почему в итоге выбрали Сириус?

— Как это часто бывает: не человек находит место, а место — его. Однажды на конференции в Стамбуле я встретился с Романом Алексеевичем Ивановым, который предложил мне присмотреться к Сириусу. Я решил приехать и оценить.

Первое, что меня поразило, — роскошный лабораторный комплекс!

Второе — то, как здесь всё организовано, техническая поддержка. Я пообщался с разными сотрудниками — от руководителей до аспирантов. Спросил, как они оценивают перспективы, какой у них настрой. И мне понравилось, как люди себя здесь видят: коллектив собрался боевой. К тому же у меня уже были устойчивые связи с научной группой Алессандро Пароди. Мы с ним работали в Сеченовском Университете, а теперь — в Сириусе.

Полученный нашим коллективом грант идеально соответствует моим целям и убеждениям о том, что амбициозные проекты должны реализовываться большими коллективами. Семья меня поддержала, и вот мы осваиваемся на федеральной территории. С присущей нашей профессии наивностью вижу будущее ярким и светлым. (Улыбается.)

— Расскажите подробнее о том, чем сейчас занимаетесь.

— Кроме основных проектов, достаточно неожиданно для меня началась активная образовательная работа. У нас формируется двухлетняя программа магистратуры, а также модули программы дополнительного профессионального образования. К тому же мы включились в «Большие вызовы».

В этом году финансирование грантовых научных проектов федеральной территории Сириус увеличится до 1,14 млрд рублей, заявки на участие принимают с 3 марта на официальном сайте конкурса

Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»

В этом году финансирование грантовых научных проектов федеральной территории Сириус увеличится до 1,14 млрд рублей, заявки на участие принимают с 3 марта на официальном сайте конкурса

Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»

Ну а что касается исследований, один из центральных проектов связан с доставкой лекарств. Создание препарата от рака — долгий и дорогостоящий процесс, который доводят до конца лишь 8 % компаний. Остальные разработки просто кладут на полку, их основная проблема — побочные эффекты. Одно из решений — создавать специальные средства, которые будут доставлять лекарства в нужную область организма, чтобы вещество по минимуму попадало в другие ткани и органы, отравляя их.

В большом коллективе российских учёных под моим руководством испытали на мышах метод локальной доставки лекарств с помощью наночастиц (я предпочитаю называть их коллоидными частицами). Загруженные лекарством, они позволяют высвободить его непосредственно в целевой зоне, минимизируя воздействие на здоровые ткани и органы. Таким образом получилось существенно замедлить рост метастазов в лёгких лабораторных животных. Мы доказали, что наш метод с коллоидными частицами работает не только против локальной опухоли, которую можно вырезать хирургически, но и против метастазов, которые способны распространяться по всему телу.

Другим важным направлением наших исследований является локальная доставка лекарств в целевой орган (конкретно — в мочевой пузырь) с помощью введения импланта из гидрогеля, застывающего в момент введения в орган. Имплант постепенно ресорбируется и точечно высвобождает препарат.

Исследование на мышах показало эффективность метода. Мы продемонстрировали высвобождение препарата в широком диапазоне концентраций в мочевом пузыре, показав, что лекарство с характерными побочными эффектами не накапливается в других критических органах. Исследования в этой области мы продолжаем в Сириусе.

Такой результат нас мотивирует, но это только начало пути. Мы настроены на реализацию больших амбициозных проектов, благо в Сириусе для этого всё есть: подходящая инфраструктура, коллектив высочайшего класса и средства на воплощение, а также налажено взаимодействие с зарубежными коллегами.

Важно иметь большую цель — не побоимся назвать её мечтой, — решающую значимые проблемы, которая мотивирует и восхищает людей. Именно такой подход помогает мне формировать успешные проекты. Конечно, мы не решим проблемы бессмертия, но облегчить человеческие страдания и дать людям больше возможностей, пожалуй, нам под силу.