Дмитрий Иванов: о жидких имплантах, саббатикалах и парадоксальности мышления

Когда появится настоящая искусственная кожа? Как отечественные учёные приближаются к медицине будущего? Чем удивляют современные школьники и почему Сириус — идеальное место для развития новых технологий? Обо всём этом и не только поговорили с выдающимся специалистом в области науки о полимерах Дмитрием Ивановым.

Мы начинаем серию интервью с российскими учёными, у которых накоплен опыт работы за рубежом, у многих — весьма солидный. Им есть с чем сравнивать, поэтому говорим с ними не только о профильных исследованиях, но и том, как развивается наука в России и других странах.

— Дмитрий Анатольевич, у вас колоссальный опыт в области полимерных наук, вы работали как в России, так и за рубежом. Сейчас продолжаете развивать научные проекты и преподаете в Университете «Сириус». Почему выбрали федеральную территорию?

— Длительное время я работал в разных странах, преимущественно в Европе. В Америке я проходил стажировки и отпуска, так называемые саббатикалы. Это такой творческий отпуск, который ученый может проводить в любом центре или университете — своего рода академическая свобода. Очень важно, что за это время мне удалось приобрести знания, которых здесь тогда еще не было или они недостаточно были представлены. Я работал с учениками нобелевских лауреатов, в их подходах к науке ощущался особый дух.

Один из моих старших коллег, Ду Юн, был аспирантом Пола Джона Флори. Он утверждал, что в современной науке найти новый научный вопрос гораздо сложнее, чем его решить. Ду оспаривал многие банальные истины. Например, он не был согласен с расхожим убеждением, что большие научные группы эффективны, утверждая, что оптимальный размер научной группы — четыре-пять человек. Мне всегда нравилась такая парадоксальность мышления, когда каждая прописная истина подвергается анализу.

Кто такой Дмитрий Иванов?

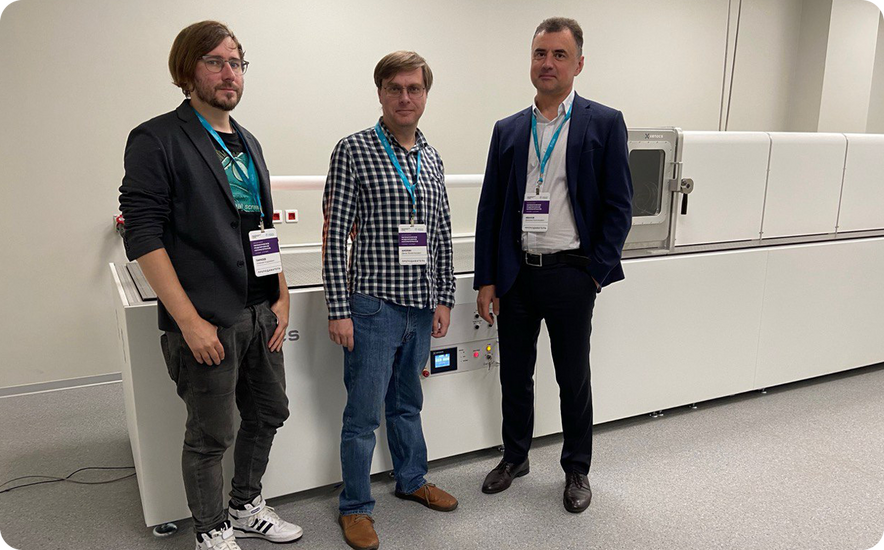

Дмитрий Иванов — физик, доктор химических наук, профессор, специалист в области науки о полимерах, руководитель направления «Биоматериалы» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус», директор исследований Национального центра научных исследований (CNRS, Франция), руководитель лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени Ломоносова.

Сейчас я стараюсь передать накопленный опыт студентам и аспирантам в нашей стране. Приятно видеть, что у нас есть активные молодые учёные, которые интересуются наукой и могут перенять эти знания.

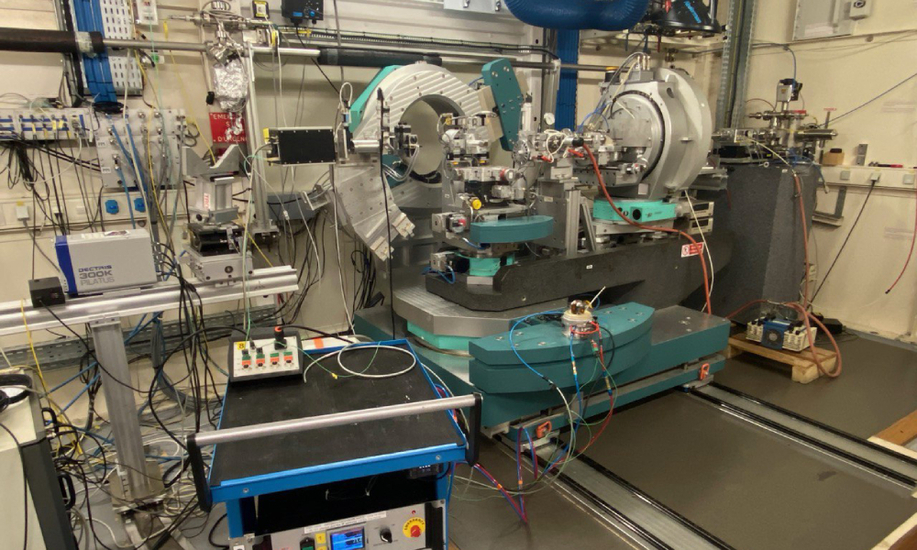

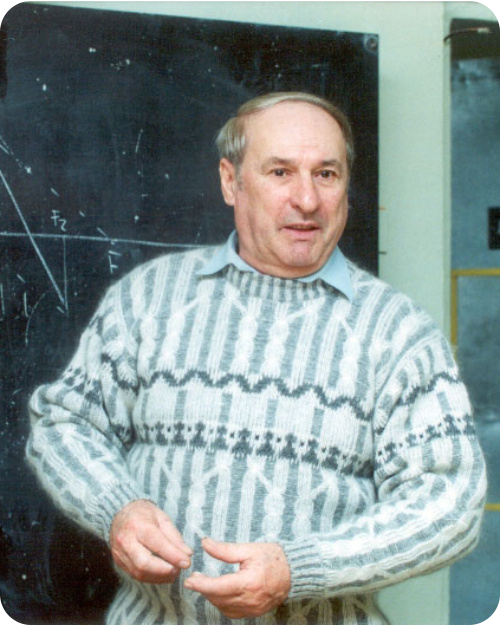

Дмитрий Иванов в Университете «Сириус» читает лекцию о синхротронах – самых больших объектах научной инфраструктуры на Земле

Фото: © Эргардт Евгений / Медиадом «Сириус»

Дмитрий Иванов в Университете «Сириус» читает лекцию о синхротронах – самых больших объектах научной инфраструктуры на Земле

Фото: © Эргардт Евгений / Медиадом «Сириус»

На первой федеральной территории я как раз оказался по этой причине, когда меня пригласили участвовать в строительстве нового Университета. Мне кажется, в жизни редко можно принять участие в создании чего-то нового, да еще такого масштаба.

В Сириусе создан университет новой формации

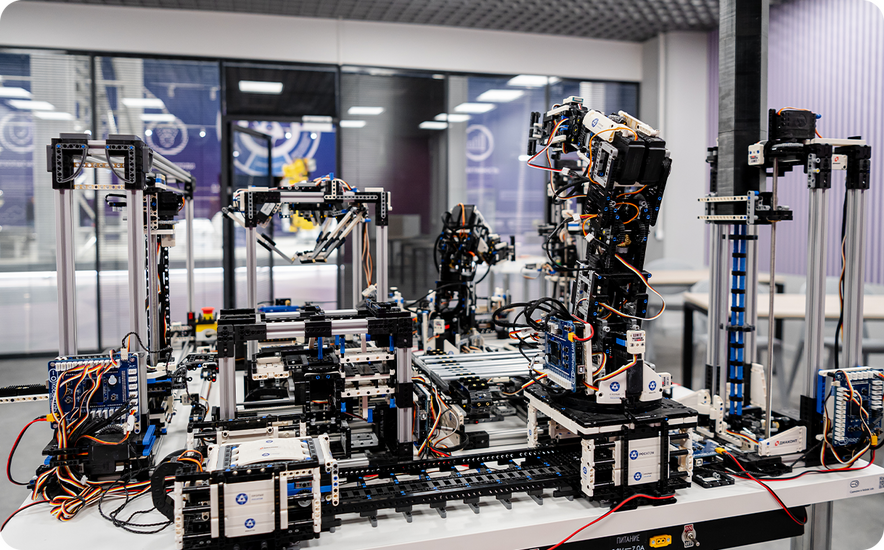

У нас сосредоточены большие творческие силы и уникальный парк научного оборудования. Мы работаем рядом с генетиками, палеогнетиками, иммунологами, молекулярными биологами и другими учёными мирового уровня. Это делает эффективным построение междисциплинарных проектов, где профессионалы из разных областей могут работать вместе. Сейчас вообще само возникновение амбициозных замыслов маловероятно без взаимодействия специалистов разного профиля. Это тренд, который развивается не только у нас, но и во всей мировой науке.

— Над чем работаете в Сириусе?

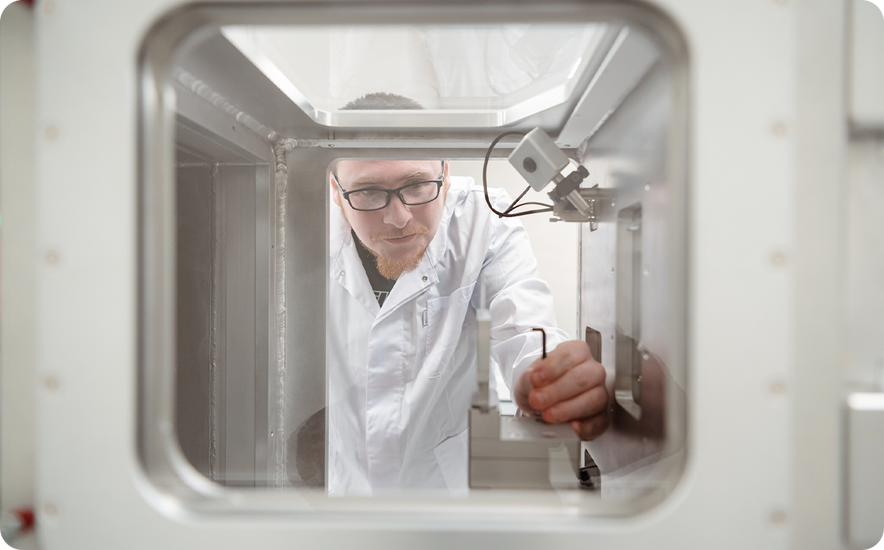

Мы изучаем и создаем биоматериалы, которые можно применять, в том числе в биомедицине. И природные соединения, и синтетические полимеры могут считаться биоматериалами в зависимости от их применения. Мы работаем и с теми, и с другими. Сейчас у нас выполняется два крупных научных проекта, и на оба уже есть патенты.

Один посвящен созданию раневых повязок на основе матриксов из нановолокон и биоразлагаемых полимеров, которые обеспечивают защиту от бактерий, и способствуют быстрому заживлению ткани. Клетки любят закрепляться на таких матриксах, они там естественным образом приживаются, развиваются, передают другим клеткам свои свойства и быстро регенерируют ткань.

Второй проект связан с ортопедическими медицинскими изделиями. Это специальные шурупы для остеосинтеза, винты из биоразлагаемых полимеров с необходимыми добавками, которые будут использоваться хирургами. Хотим сделать полностью отечественное медицинское изделие.

И еще в сотрудничестве с нейробиологами запускаем третий проект, поддержанный грантом федеральной территории. Будем разрабатывать нейроинтерфейс — технологию передачи электрических и химических сигналов, которая позволит восстанавливать двигательную активность у людей, потерявших ее из-за спинальных травм. Хотим применить свои знания в производстве биомиметических материалов и сделать шаг в создании российских устройств, которые в будущем позволят быстро восстановить подвижность тем, кому это необходимо.

— Студентов к научной работе привлекаете?

Да, просто лекций недостаточно. Действительно значимый результат виден, когда начинаешь реально взаимодействовать с ними каждый день. Только личный пример. Лекции никогда не заменят совместной работы в лаборатории, когда мы со студентами и аспирантами анализируем данные, обсуждаем результаты, строим планы дальнейших исследований.

— А как вы сами пришли в науку?

Моя мама была преподавателем английского языка, а отец — научным работником, работал в Институте Африки Российской академии наук, занимался вопросами экономики и истории. Оба гуманитарии, а мне хотелось чем-то отличаться от них.

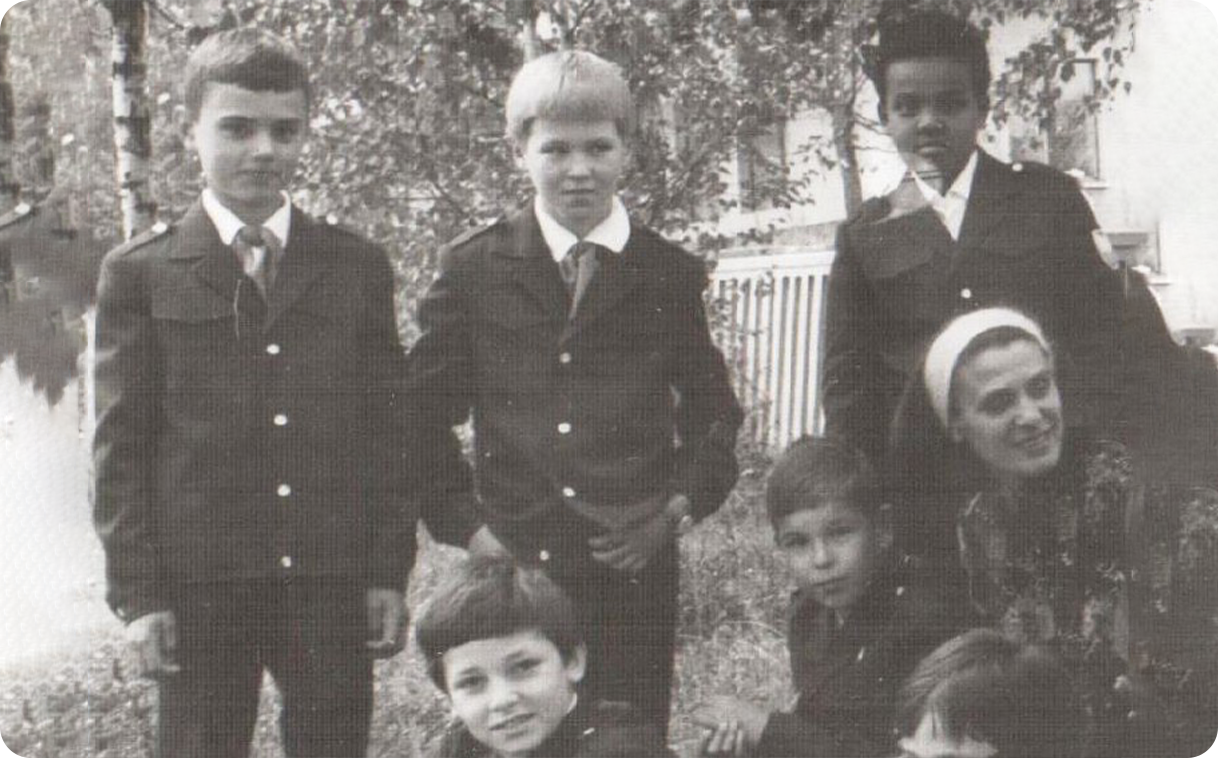

Дмитрий Иванов (слева) с одноклассниками и первой учительницей Валентиной Григорьевной

Фото: © Из личного архива Дмитрия Иванова

Дмитрий Иванов (слева) с одноклассниками и первой учительницей Валентиной Григорьевной

Фото: © Из личного архива Дмитрия Иванова

Родители убедили меня, что точные науки говорят языком цифр, а это были для меня, в первую очередь, математика и физика. Поэтому, когда я стал чуть старше (5 класс), решил поступать в лучшую школу Советского Союза — Московскую физико-математическую школу № 2.

Мне повезло со школьными учителями. Именно они определяют будущий профиль и профессию, вдохновляют или, наоборот, демотивируют

У меня были потрясающие преподаватели. В первую очередь, физик — Рудольф Карлович Бега. Выдающийся педагог, который посвятил жизнь преподаванию, про него написано много книг.

Удивительный человек, который прививал нам вкус к физике: уводил от банальщины и показывал на конкретных примерах парадоксальность научного мышления. Я был поражен этим образом мысли, когда одни и те же понятия в физике и в жизни означают совсем разные вещи. Например, ускорение в физике на практике может означать торможение. Такие вещи меня шокировали, и я все больше проникался мыслью о том, что наука должна стать моей профессией. Благодаря своему учителю, я поступил в МФТИ, хотя жил ближе к МГУ. Не так давно приезжал в родную школу с лекцией, и испытал очень насыщенные чувства. В ней также в свое время учились и другие учёные Университета «Сириус», в том числе Сергей Недоспасов и Максим Никитин.

— Как вам современные школьники?

Каждое лето в Университет «Сириус» приезжают талантливые ребята со всей страны на научно-технологический проект «Большие вызовы», я там руковожу направлением «Новые материалы». Мы работаем с ними почти месяц. Потрясающие ребята: активные, любознательные, интересуются разными научными вопросами, пытаются получить от тебя максимальные знания. Это вдохновляет! В Сириусе встречи с такими необычными школьниками, можно сказать, стали привычными.

Участники научно-технологической программы «Большие вызовы»

Фото: © Эргардт Евгений / Медиадом «Сириус»

Участники научно-технологической программы «Большие вызовы»

Фото: © Эргардт Евгений / Медиадом «Сириус»

А когда приехал в свою школу, испытал те же самые чувства. Мне даже сказали, что лекция была для учеников слишком простой. Оказалось, не надо было их жалеть. Ко мне подошел один из школьников и показал оптический трафарет, который создавал интерференционную картинку — когда в нее светишь лазерной указкой, возникала эмблема «Второй школы». Он ее сам запрограммировал и сделал микрогравировку. Я был поражен, насколько этот дух творчества сохранился в моей родной школе по сей день. Мне, например, в институте тоже с этим очень повезло.

— Расскажите про родной вуз.

Я выбрал МФТИ. Мне показалось, что это большой вызов, захотелось себя проверить. И физику, и математику сдал на пятерки — из 800 абитуриентов моего потока это удалось мне и еще одному человеку. В итоге поступил на созданный недавно на стыке наук факультет физико-химической биологии. К сожалению, наш факультет сильно опередил свое время и позже был закрыт.

У нас было много замечательных преподавателей с большим опытом — представители физических школ. Например, Сергей Петрович Капица, сын нобелевского лауреата. А вся научная деятельность студентов проходила вне стен института. В свое время была предложена передовая система, когда студенты проходили научную практику на базовых кафедрах во всех флагманских академических институтах Москвы и области. Это позволяло с одной стороны экономить ресурсы, потому что не надо было создавать собственную научную инфраструктуру в институте, а с другой — сразу попадать в академическую среду, где реально работали ведущие ученые страны. И молодежь могла сразу включиться в самую актуальную, животрепещущую проблематику.

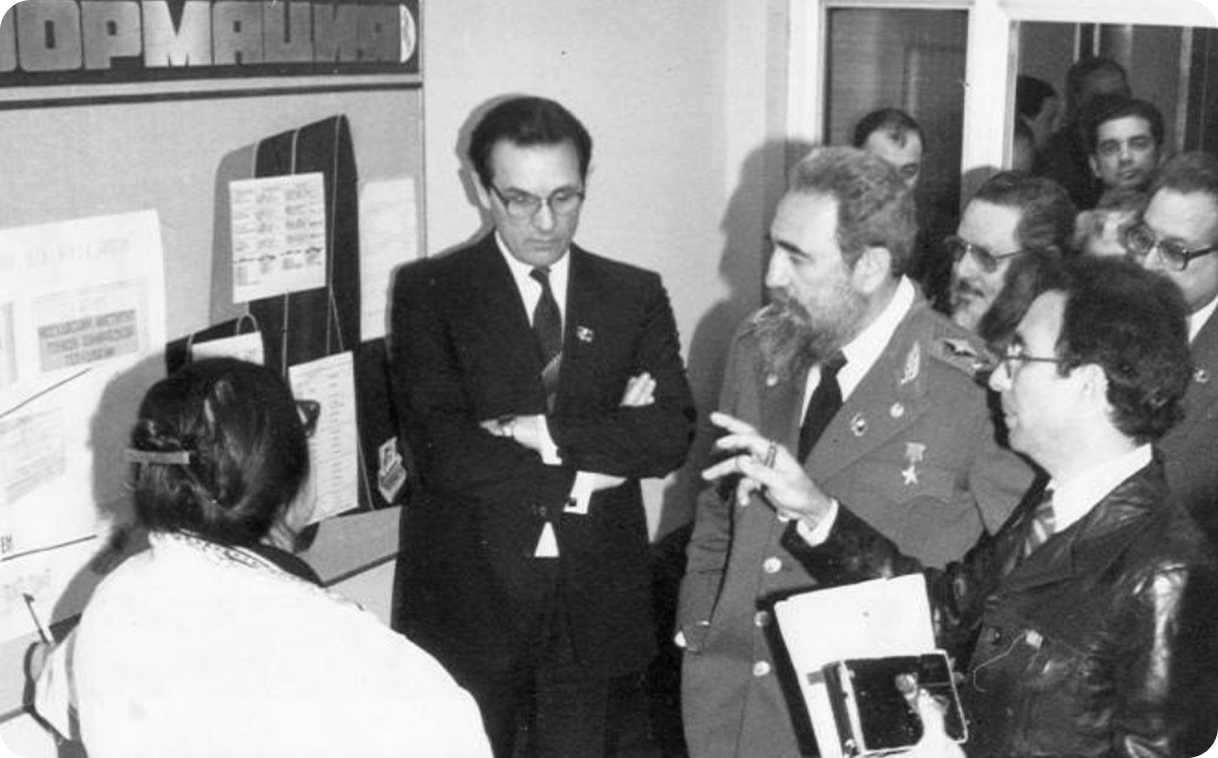

Лекции нам читал академик Юрий Анатольевич Овчинников — специалист в области биоорганической химии и молекулярной биологии, вице-президент Академии наук СССР. Сейчас трудно представить масштаб этой личности. Он из той когорты ученых, сама жизнь которых неразрывно связана с наукой.

Юрий Овчинников (1934-1988) — советский учёный-биохимик. С 1960 года работал в Институте биоорганической химии им. М. М. Шемякина младшим научным сотрудником, а уже через десять лет стал его директором. Благодаря его исследованиям были созданы новые высокоактивные пептиды различной природы (гормоны, антибиотики, нейропептиды, субстраты и ингибиторы ферментов). В конце 1970-х годов Овчинников был одним из первых в СССР, кто оценил возможности генетической инженерии для получения практически важных белков и открывающиеся перспективы для развития биотехнологии. Под его руководством была расшифрована структура целого ряда белков, созданы продуценты первых отечественных продуктов генно-инженерной биотехнологии — интерферона и инсулина человека. В течение последних 15 лет своей жизни ученый занимал первое место среди всех советских химиков и биологов по цитируемости научных работ (по данным американского еженедельника The Scientist). Пользовался уважением высокопоставленных политиков, в том числе королей и президентов.

Это поколение ученых-просветителей, которые настолько увлечены и поглощены своей работой, что часто были беспощадны к себе во имя своих научных идей. Эта беспощадность иногда доходила до жертвенности во имя науки. Такие примеры очень важны для студентов.

— Какие сейчас нерешённые проблемы в вашей области науки? Над чем бьются коллеги?

История науки движется от изучения простых материалов, вроде сплавов и металлов, к более сложным системам, связанным с «мягкой материей» (soft matter). Они гораздо сложнее, и приближают нас к миру живого. Благодаря их сложности возникают многоуровневые взаимодействия на разных пространственных шкалах, поэтому такие новые материалы называют «умными» — они могут очень сильно реагировать на иногда очень слабые изменения внешней среды (например, температуры) и менять свою структуру и свойства.

Дмитрий Иванов о крупнейших ускорителях частиц в разных странах

ЧитатьТакую технологию мы используем для создания жидких имплантов. Вместо того чтобы сразу создавать сложную трехмерную форму изделия, можно инъецировать в тело пациента специальный раствор — жидкую заготовку импланта, который естественным образом примет нужную форму. А когда температура раствора достигнет температуры тела, произойдет структурная перестройка, которая превратит его в твердое тело или гель. При этом такие материалы обладают точно такими же механическими характеристиками, как окружающие ткани организма. Это важно, потому что когда человек двигается, импланты деформируются вместе с тканями организма, и при несоответствии механических свойств это может привести к тяжелым последствиям. С умными имплантами таких рисков нет.

Лекции, которые рекомендует Дмитрий Иванов

«Сабина Хоссенфельдер — немецкий физик-теоретик и популяризатор науки, специалист в области квантовой гравитации. Она записывает короткие ролики о главных научных открытиях в разных областях, предлагает их осмыслить и даёт свою интерпретацию. Не всё у неё получается понять, но она этим открыто и откровенно делится, что очень ценно».

Будущее медицины за индивидуализированными биоматериалами, которые будут учитывать физиологические особенности каждого пациента. Однако мы все еще далеки от создания искусственных тканей, аналогичных биологическим. Таких, как кожа, которая выполняет множество функций — от защитной до сенсорной. И хотя технологии движутся к созданию материалов с похожими свойствами, мы все еще очень далеки от точного воспроизведения такого богатого функционала.

В природе функционал тканей часто выражается с помощью различных свойств, механических и оптических, — не зря она потратила миллионы лет на эволюционное создание таких материалов. Например, посредством изменения цвета кожи хамелеоны не только мимикрируют, но и передают важные сигналы сородичам. В наших исследованиях мы как раз пытаемся придать материалам сразу целый комплекс «умных» свойств. Например, они имеют адаптивные механические и оптические свойства, то есть тоже меняют цвет в зависимости от механической деформации. Очевидно, что в окружающем живом мире еще очень много такого, что мы пока не можем воспроизвести, но, безусловно, это почти всегда вдохновляющий пример для ученых. Важно, чтобы у исследователя всегда был вызов и понимание, к чему в подражании природе можно стремиться или даже как ее можно превзойти.