Борис Сагалаев — о невыносимой боли, «менталитете ковбоя» и существовании Бога

Как избавиться от невыносимых болей с помощью нейростимуляции мозга? Почему результаты любой научной статьи нужно перепроверять? Ради каких экспериментов учёные приезжают в Сириус? Об этом и многом другом поговорили с нейробиологом Борисом Сагалаевым.

Мы продолжаем серию интервью с учёными, у которых накоплен опыт работы за рубежом, у многих — весьма солидный. Им есть с чем сравнивать, поэтому говорим с ними не только о профильных исследованиях, но и о том, как развивается наука в России и других странах.

— Борис Александрович, расскажите о своих исследованиях.

— Я занимаюсь хронической болью. Например, многие люди, вынужденные передвигаться на инвалидных колясках из-за травм спины, чаще всего жалуются не столько на потерю способности ходить, сколько на постоянные мучительные боли. Лекарства им не помогают.

Обычная боль — это физиологическая функция соматосенсорной системы. Но хроническая боль сравнима с галлюцинациями

Однажды из-за интенсивной работы над диссертацией у меня воспалился седалищный нерв. Тогда я понял, что до конца не понимал то, что изучал четыре с половиной года. Никогда в жизни не ощущал ничего подобного. Таким болям я бы дал абсолютно другой термин, чтобы люди могли их разграничивать. Это сенсорная аномалия.

Кто такой Борис Сагалаев?

Борис Сагалаев — PhD, руководитель исследовательской группы Центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета «Сириус». Учился в Университете Тарту (Эстония) и Университете Хельсинки (Финляндия). Работал в Детской больнице SickKids (Торонто, Канада), Медцентре Университета Гёттингена (Германия) и Больнице Университета Кёльна (Германия).

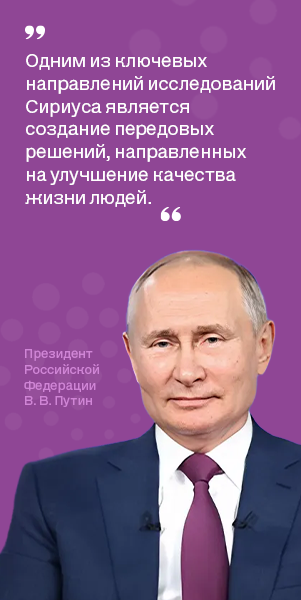

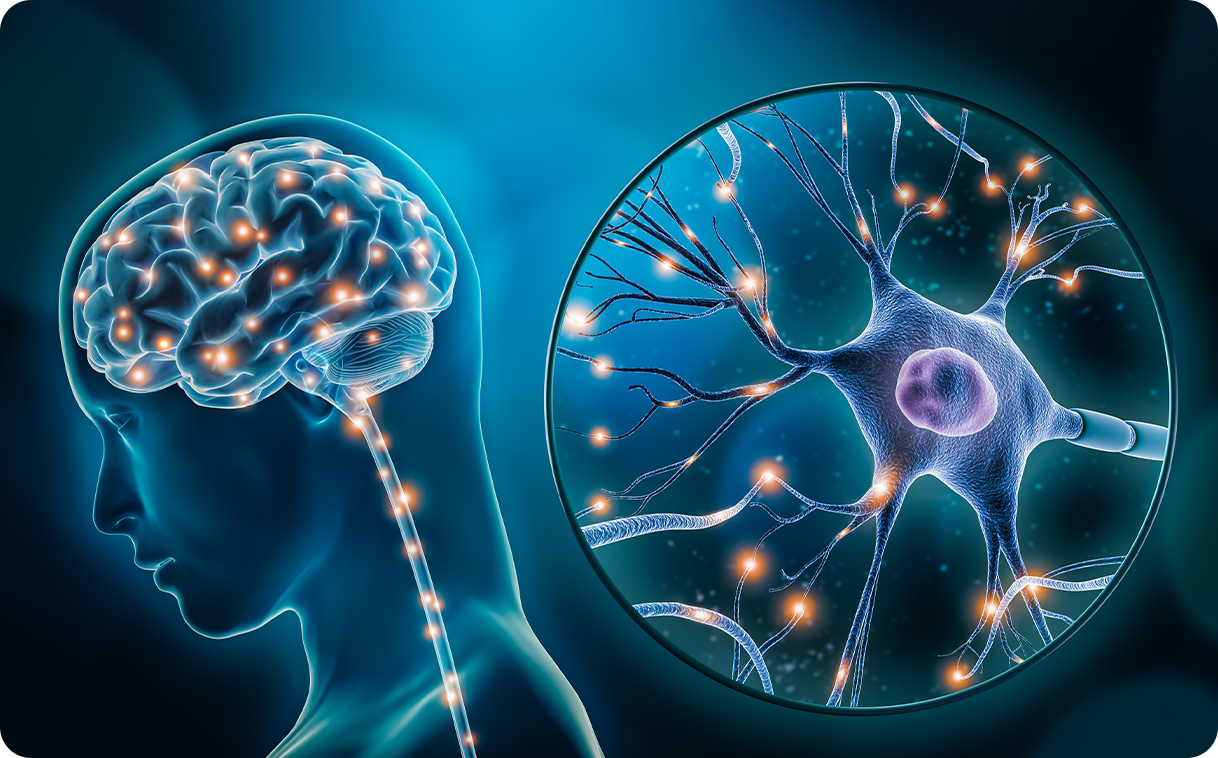

— Что происходит с мозгом, когда организм испытывает подобные боли?

— Есть такое понятие, как нейронный код. Это способ, которым мозг преобразует информацию о внешнем мире и внутреннем состоянии организма в электрические сигналы, передаваемые между нейронами. Это определённые паттерны активности нервных клеток, которые кодируют различные аспекты информации: визуальные образы, звуки, запахи, ощущения и мысли. В зависимости от того, какие нейроны активируются, в каком порядке и с какой частотой, мозг воспринимает и реагирует на окружающий мир. Если нервные клетки срабатывают в последовательности, которой ранее не было, и создают незнакомый мозгу электрический паттерн, тот не знает, как это воспринять. Возникает ощущение, которого человек прежде не испытывал.

Электрическую стимуляцию головного мозга применяют, когда медикаментозное лечение неэффективно

Фото: © MattL_Images / Shutterstock / FOTODOM

Электрическую стимуляцию головного мозга применяют, когда медикаментозное лечение неэффективно

Фото: © MattL_Images / Shutterstock / FOTODOM

Когда лекарства не справляются, используют электрическую стимуляцию коры головного мозга. Это можно делать инвазивно после операции или неинвазивно с помощью магнитов. В последнем случае над головой ставят катушку, которая генерирует магнитное поле, способное беспрепятственно проходить через череп, чтобы активировать нейроны коры головного мозга. Такое воздействие в правильном месте и при правильных параметрах может подавлять хроническую боль.

Тем, кому помогает терапия, но у кого нет возможности ходить в клинику на процедуру, предлагают альтернативу — операцию. Это имплантация электрода в мозг для стимуляции нейронов. Многие на такое соглашаются.

В отличие от таблеток при электрической стимуляции эффект наступает мгновенно: включил — боль ушла, выключил — вернулась

— Насколько это опасно?

— Во время имплантации есть риск задеть кровеносные сосуды или занести инфекцию, но метод настолько апробирован хирургами, что вероятность такого исхода очень низкая. Ещё нужно попасть в правильную точку. Если промахнуться, эффект может быть немаксимальным. Но самая большая проблема возникает, когда мозг начинает воспринимать электрод как инородное тело. Тогда вокруг него образуется соединительная ткань — так головной орган пытается отделить от себя электропроводник. Эта соединительная ткань фактически изолирует электрод от мозга, и в итоге он перестает действовать. Сегодня большой вызов — найти материалы, которые не будут вызывать такого отторжения.

Стимуляция головного мозга — процедура, при которой в определенные области головного мозга вживляют электроды, которые помогают генерировать электрические импульсы для управления любой аномальной активностью в мозге

Фото: © Silver Place / Shutterstock / FOTODOM

Стимуляция головного мозга — процедура, при которой в определенные области головного мозга вживляют электроды, которые помогают генерировать электрические импульсы для управления любой аномальной активностью в мозге

Фото: © Silver Place / Shutterstock / FOTODOM

Но если такой проблемы не возникает, человек может прожить с электродом всю жизнь. Как показывает практика, при всех возможных рисках многие соглашаются на операцию. Это демонстрирует то, насколько страшна хроническая боль.

Люди встают перед выбором: лечь под нож к хирургу либо самоубийство

Подобную боль испытывают люди, умирающие, например, от рака. Когда никакие другие методы обезболивания уже не помогают. Сейчас таких пациентов иногда вводят в состояние искусственной комы, чтобы избавить их от страданий и предотвратить пробуждение. Хочется, чтобы мои коллеги разработали лекарства от рака, а сам хочу помочь таким людям прожить последние дни без мучений.

— А почему вы решили заниматься именно этим направлением? Как вообще попали в науку?

— Я родился в Эстонии, в простой семье, третий ребёнок. Жили мы достаточно скромно. Во времена СССР родители занимали хорошие должности: папа был инженером в институте, мама — директором в магазине. Но после распада Союза все изменилось: будучи русскими, родители не могли найти хорошую работу. Видя это, у меня сложилось понимание, что единственный способ попасть в лучший мир — развиваться. Либо в спорте, либо интеллектуально. В средней школе я успешно занимался дзюдо — в своей весовой и возрастной категориях был третьим в Прибалтике. Но когда мои оценки резко снизились, решил сосредоточиться на учебе. Осознал, что, вкладываясь в знания, получу больше. В итоге окончил школу с золотой медалью и пошёл учиться в медицинский институт вслед за своим лучшим другом. Он был из семьи медиков и рассказывал мне о плюсах профессии провизора. Мне нравилась идея, что я буду разбираться в том, как работают лекарства.

Я учился в русской школе, где эстонский язык преподавали как иностранный. По окончании у меня был грамматически правильный письменный эстонский, но даже этого было недостаточно, чтобы учиться в местных вузах. Я поступил на бюджет, и первый год был очень сложным — приходилось изучать медицину на неродном языке. Но это дало свои результаты.

У меня никогда особо не было ярко выраженных талантов. Всё приходилось преодолевать трудолюбием

В магистратуре я изучал нервную систему. Мы пытались понять, как появляется и развивается хроническая боль и почему существующие лекарства не справляются с некоторыми патологиями. Конечно, после таких исследований быть провизором в аптеке или фармпредставителем меня уже не привлекало. Особенно с учетом того, сколько сил было вложено в это образование. И я осознавал, что, оставаясь провизором, мне придётся сообщать пациентам, что эффективного лекарства для них нет и неизвестно, когда появится. У меня возникло непреодолимое желание что-то предпринять.

Я понял, что хочу работать в университете, чтобы заниматься исследованиями в окружении умных людей, и решил попробовать свои шансы за границей. Отправил заявки в аспирантуры Швеции, Англии, Финляндии, и в итоге оказался в Институте физиологии в Университете Хельсинки. Там были другие вызовы: пришлось учиться на английском языке и вникать в нейробиологию. Если раньше мои знания были сосредоточены на фармацевтической химии (как синтезировать лекарства, и как они влияют на организм), то теперь надо было более углублённо изучать, как работает мозг, откуда появляется хроническая боль и как её лечить. Тогда же я и мои коллеги пришли к методу электрической стимуляция коры головного мозга.

— Но в Финляндии вы не остались?

— В Европе не принято оставаться в той лаборатории, где проходил обучение. У меня был потрясающий руководитель, я был у него чуть ли не последним аспирантом. Он сказал мне, чтобы вырасти как учёный, я должен продолжить заниматься большой наукой в другой стране. Очень не хотелось оставлять исследования в области электрической стимуляции и оказалось, что в Канаде была команда, подходившая мне по интересам. Тогда я отправился в Торонто. Новая страна, новые вызовы — отношение к людям там не такое, как в Европе.

Мне никто не помогал искать квартиру и адаптироваться или решать проблемы с визой. Всё приходилось делать самому, и было совсем не просто. Потом мне объяснили, что это тест. Обращаться за помощью к другим не принято, ты должен быть максимально самостоятельным, чтобы жить и работать в Канаде. Там это называется «менталитет ковбоя».

Я принял канадскую парадигму, полностью доверившись своему руководителю. Были моменты, когда я не понимал его, но решил, что буду делать, как он говорит. У нас появилось взаимное доверие, которое в итоге переросло в дружбу, и мы за два года сумели реализовать амбициозный проект.

— Над чем работали?

— Изучали электрическую стимуляцию спинного мозга. Такой метод может подавлять боль, но у него есть побочное действие — человек чувствует покалывание, будто его бьёт током. Ощущение можно сравнить с тем, когда у вас отекает рука. Это называется парестезией. Чем выше интенсивность стимуляции, тем сильнее она ощущается, но и тем больше эффект болеподавления. Пациенты со стимуляторами спинного мозга так и живут: у них частично уходит боль, но взамен приходит постоянное ощущение удара током.

Задача была в том, чтобы снизить боль до того уровня, когда парестезия ещё не начинает доставлять дискомфорт. В некоторых научных статьях была представлена гипотеза, что от этого ощущения можно избавиться, увеличив частоту стимуляции с 50 Гц до 10 000 Гц, то есть в 200 раз. Объяснение заключалось в том, что при столь высокой частоте нейроны не успевают реагировать, и вместо активации происходит их блокада, что и устраняет парестезию. Мы решили это перепроверить.

Парестезия – это нарушение чувствительности тканей тела вследствие поражения периферической нервной системы

Фото: © Doucefleur / Shutterstock / FOTODOM

Парестезия – это нарушение чувствительности тканей тела вследствие поражения периферической нервной системы

Фото: © Doucefleur / Shutterstock / FOTODOM

Тут нужно сказать, что в Европе к научным статьям изначально относятся с уважением, а в Канаде — очень настороженно и даже скептически. Когда меня попросили сделать презентацию перед сотрудниками лаборатории о своих трудах и о том, что собираюсь делать у них, я испытал культурный шок.

Пока я её читал, мой руководитель хватался за голову и говорил, что я несу бред

Потом он мне сказал, что нельзя верить всему, что пишут в научных статьях. Надо всё перепроверять и обосновывать. Так что в нашей канадской лаборатории мы не просто читали общепризнанные научные статьи из престижных журналов, в том числе 20-летней давности, но и пытались повторить их результаты с помощью современных технологий. И не всегда это удавалось сделать. Моей задачей было проверить гипотезу с парестезией. В итоге она не прошла проверку, и об этом потом была опубликована научная статья.

— Почему вы не остались в Канаде?

— Мне нравилась наша лаборатория, но Канада очень далеко от дома. Родственники были в Эстонии, друзья — в Европе. Мне очень сильно хотелось вернуться, но при этом не оставлять свои исследования. И так получилось, что я нашёл работу в немецком Гëттингене, где была лаборатория, в которой изучали восстановление слуха, в том числе с помощью электрической стимуляции.

Потом я перебрался в Кёльн, где изучал подходы к лечению нейропсихиатрических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и синдром Туретта. В местной клинике под руководством известного нейрохирурга проводили операции по имплантации электродов в мозг. Пациентам это помогало, но была задача оптимизировать лечение.

У пациента с синдромом Туретта перед тиком возникает непреодолимое желание, например выкрикнуть неприличное слово в общественном месте или ударить себя по щеке. После этого возникает чувство облегчения, и потом это вырабатывается в некую зависимость. Это бывает настолько неконтролируемо, что люди просто не могут выйти на улицу.

Существует как психологическое, так и фармакологическое лечение, но этого не всегда достаточно. Тогда некоторые соглашаются на операцию на мозге, куда имплантируют электроды. Хирурги ставят не только их, но и провода, которые тянутся под кожей от мозга, по шее и до груди, где располагается батарейка, её нужно хирургически менять раз в 2–3 года. Иногда таких батареек две, и они очень громоздкие, находятся в коробочке примерно 10 на 10 сантиметров.

Мы проводили испытания на грызунах, у которых нужно было смоделировать синдром Туретта. Нам удалось вызвать у крыс моторные и фонетические тики, похожие на симптомы такой патологии у людей. Однако потом предстояло доказать, что это именно то самое расстройство, а не просто моторная дисфункция. Обычно врач ставит диагноз на основе опроса людей, а крыса нам ничего сказать не может.

В исследовании над грызунами мы нашли нужную часть мозга, куда нужно вкалывать препарат, и показали, что наши крысы так же реагируют на лечение, как и пациенты. Но терапия помогает не на 100 %, её можно улучшить. Например, стимулируя мозг только перед началом тика, а не постоянно. Но нужно найти биомаркеры, которые помогут предсказать появление тика. Если такой подход окажется эффективным на крысах, его можно будет применить и к пациентам.

Обычно исследования на мышах обусловлены экономической выгодой: грызунов легко содержать и несложно разводить

Фото: © Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / FOTODOM

Обычно исследования на мышах обусловлены экономической выгодой: грызунов легко содержать и несложно разводить

Фото: © Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / FOTODOM

— Как вам работалось в Германии?

— Интересно, что в Европе очень трудно работать с животными. Защитники их прав могут донести на лабораторию, и в неё может нагрянуть полиция, завести дело. По этой причине всё больше требований выдвигается к содержанию подопытных животных и проводимых с ними экспериментов и всё больше немецких исследовательских лабораторий закрывается.

В Америке с этим проблем нет. Зато очень остро стоит проблема с исследованиями над людьми. Как правило, клинические испытания из Америки пытаются перевести в другие страны. Поэтому, если учёные хотят проводить исследования с участием людей, они едут в Европу, а если ставить опыты над животными — в Северную Америку.

— А почему решили переехать в Россию?

— У меня всегда было это желание, но не было понимания, когда его осуществить. Несмотря на то, что я всю жизнь провел на Западе, всегда считал себя русским. Раньше свою идентичность можно было сохранять и там, но в последнее время это стало очень сложно. Поэтому я и решил переехать — просто хотел остаться самим собой. Также мои родители уже несколько лет были на пенсии, и мне было легче забрать их с собой. Я был уверен, что вместе мы сможем преодолеть любые сложности.

— Почему именно Сириус? Вы же могли выбрать другие университеты или научные центры.

— Хотелось работать в университете, который только начал свою историю, где всё очень пластично, значит, можно задать правильный вектор развития. В этом смысле меня очень привлёк Университет «Сириус». Мне предложили подать заявку на грант федеральной территории, что я и сделал. Когда его одобрили, переехал сюда и собрал команду. Мне в этом плане повезло, я очень доволен уровнем подготовки коллег.

— В чём уникальность Сириуса?

— Здесь я могу проводить испытания на грызунах и на людях. Велика вероятность, что к этому списку добавятся приматы. В мире сложно найти такую лабораторию, где можно одновременно работать с клеточными культурами, а также проводить исследования на грызунах, обезьянах и людях.

Если в Канаде я занимался изучением электрической стимуляции спинного мозга, то теперь это исследования электрической стимуляции нервных окончаний кожи. То есть электроды подключаются к коже человека, через них посылаются электрические импульсы, которые стимулируют нервные окончания, вызывая тактильные ощущения. Важно при этом не допустить парестезии. Для этого будем использовать высокочастотную стимуляцию. Так мы сможем использовать электроды для имитации прикосновений к различным объектам, чтобы у пациента появились тактильные ощущения.

Сначала хочется предложить эту технологию здоровым людям. Например, для использования в виртуальной реальности или для проведения телеопераций — это когда вы с помощью джойстика управляете механическими руками на расстоянии. Технология может быть полезна не только хирургам, но и сотрудникам служб безопасности, а также людям, работающим в условиях повышенного риска.

Команда Бориса Сагалаева проводит исследования в Научном центре когнитивных исследований Университета «Сириус»

Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»

Команда Бориса Сагалаева проводит исследования в Научном центре когнитивных исследований Университета «Сириус»

Фото: © Варвара Слива / Медиадом «Сириус»

— В чём видите свое предназначение?

— Задача учёного — найти правду. Это стремление настолько мотивирует, что фактически становится религией. Чем ближе к правде, тем ближе к Богу. Интересно, что Исаак Ньютон через свои законы хотел доказать его существование. Он думал, что сможет к этому прийти, если удастся математически описать, как движутся космические тела.

— Хотите доказать существование Бога?

— Я на самом деле долгое время был атеистом. Но в Канаде мне часто говорили, что отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия. Если раньше я даже мог усмехнуться над верующим, то сейчас понимаю, что это было наивно с моей стороны. Ведь если человек не может доказать существование того, во что верит, это не значит, что такого не существует.

Например, раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако оказалось, что периферические нервные клетки способны регенерироваться, а в головном мозге есть стволовые клетки, из которых формируются новые нейроны. Также нас уверяли, что у нервной системы нет иммунной системы, но позже выяснилось, что в мозге есть глиальные клетки, выполняющие функции иммунитета. Ещё считалось, что в мозге нет лимфатической системы, однако около семи лет назад было доказано, что она всё-таки существует. А сколько ещё заблуждений существует, которые нужно опровергнуть, сколько ещё открытий, которые нам предстоит узнать. В этом и заключается ценность учёного.