Анализ древней ДНК: пошаговая инструкция

Чем можно испачкать ДНК далёкого предка? Какую часть черепа любят выпиливать генетики? Почему учёные могут выделить ДНК неандертальца, а динозавра — нет? Ответим на эти вопросы и расскажем в подробностях, как работают в лабораториях с древними останками, чтобы больше узнать об истории человечества.

Найти первопредка

У человека есть два типа генетического материала: ядерный и митохондриальный. Первый — это всем известный геном, который находится в ядре клетки. Второй — совокупность генетической информации, сосредоточенная в виде кольцевой ДНК в митохондриях. Они передаются по женской линии, а значит, и мальчики, и девочки получают их только от матери. У всех ныне живущих людей митохондриальная ДНК была получена от так называемой митохондриальной Евы. Это не гипотетическая женщина, а некая популяция, которая могла жить в Восточной Африке около 124 тыс. лет назад. Её гены дошли до нас с тех далёких времен.

Но если есть Ева, должен быть и Адам? И его нашли в той же Африке. Y-хромосома передаётся от отца к сыну, а её изучение позволяет проследить генеалогические связи между мужчинами разных популяций. Как и в случае с митохондриальной Евой, Y-хромосомный Адам не обязательно был единственным представителем сильного пола своего времени, но именно его потомство стало доминирующим.

Самые древние

Самая древняя ДНК, извлечённая из человеческих останков, принадлежит гоминиду, жившему около 430 тысяч лет назад в пещере Сима де лос Уэсос, которая находится на территории современной Испании. Эти люди относились к виду Homo heidelbergensis — предкам неандертальцев. А рекордсмен среди животных — мамонт. В 2021 году учёные извлекли ДНК из зубов трёх таких гигантов, найденных в вечной мерзлоте Сибири. Самому старому из них — 1,2 млн лет.

Откуда берут ДНК и как с ней работают?

Исследование древней ДНК открывает новые горизонты в понимании эволюции и истории человечества, позволяет найти общие корни разных народов и проследить пути их расселения по планете. Генетическим исследованием останков занимаются учёные по всему миру. Образцы для анализа ДНК они обычно получают с раскопок, сотрудничая с археологами. Иногда это случайные находки, сделанные, например, во время строительства здания или дороги. Также образцы можно получить из музейной коллекции или в институте археологии. В Университете «Сириус» команда под руководством профессора и академика РАН Евгения Рогаева анализирует ДНК представителей народов Русской равнины. К этой работе привлекают и молодых учёных.

«Всё происходит в одном из самых интересных помещений лабораторного комплекса, которое мы называем „древним“. Оно состоит из двух небольших помещений: входного (предбанник) и рабочего. Самое важное — это подготовить к работе самого себя, инструменты и лабораторию. Мы надеваем специальные костюмы, перчатки, маски, бахилы и валенки, чтобы минимизировать контаминацию (загрязнение ДНК). Далее обрабатываем инструменты с помощью ультрафиолета и убираем лабораторию. Для этого нам нужно очень много тканевых салфеток, раствора хлорки и особым образом очищенной воды», — рассказывает студент магистратуры Университета «Сириус» Дмитрий Рагозин.

У нас в лаборатории настолько чисто, что с пола можно есть

После успешного археологического и географического отбора образцы отсеивают по состоянию: обычно берут кости или зубы, которые не слишком сильно повреждены. Особо ценятся образцы, найденные в холодном или сухом климате. В таком случае значительно выше вероятность того, что ДНК сохранилась. Так что вечная мерзлота — настоящий Клондайк для антропологов и генетиков.

Первостепенная задача — выделить ДНК. Идеально, если речь идёт о височной кости. Специалисты предпочитают работать с костной тканью вокруг улитки (структура внутреннего уха), потому что внутри этой плотной структуры находится практически нетронутая бактериями ДНК. Для этого очищают небольшую часть поверхности, потом выпиливают нужный костный фрагмент, чтобы затем раздробить его до состояния порошка и выделить ДНК. Оставшееся возвращают археологам.

Зубы часто сохраняются лучше, чем кости тела или конечности, потому что их эмаль защищает внутреннюю часть

Фото: © sruilk / Shutterstock / FOTODOM

Зубы часто сохраняются лучше, чем кости тела или конечности, потому что их эмаль защищает внутреннюю часть

Фото: © sruilk / Shutterstock / FOTODOM

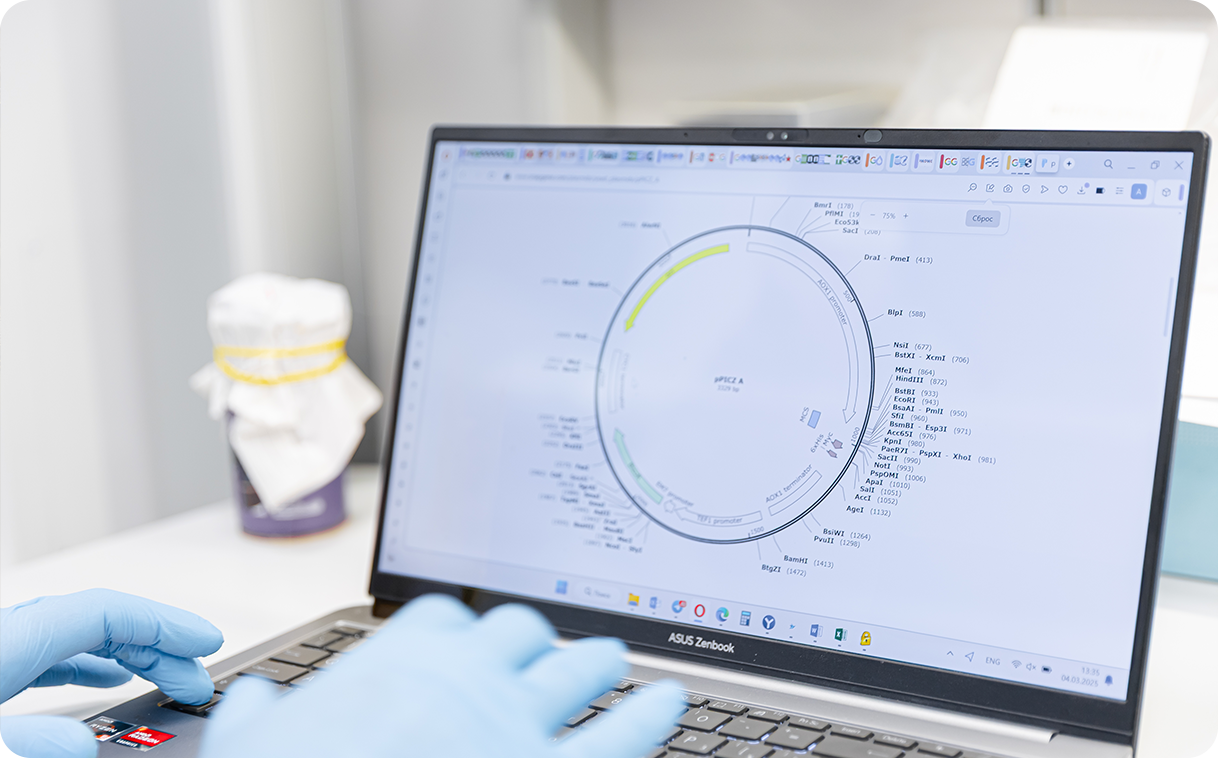

Определение последовательности нуклеотидов из выбранной кости происходит в несколько этапов.

- Лизис и извлечение ДНК. Для этого применяются специальные растворы, которые разрушают минеральную часть кости, оставляя только органические молекулы, включая ДНК.

- ПЦР. Этот метод позволяет размножить маленький фрагмент ДНК до необходимого количества.

- Секвенирование нового поколения — технология, которая позволяет «прочитать» миллионы коротких фрагментов ДНК одновременно.

- Обработка информации с помощью биоинформатических методов. Компьютерные программы, собирающие все последовательности ДНК воедино и сравнивающие их с известными генетическими базами данных, помогают найти связь между образцом и современными популяциями.

Для якутской народности характерны мутации в генах ALDH2 и ALDH1B. Первая присуща народам, живущим восточнее якутов, например китайцам и японцам. Эти мутации замедляют расщепление этанола, поэтому их обладатели быстрее пьянеют.

Какие фрагменты цепочки ДНК анализируют?

Результаты анализа нуклеотидной последовательности зависят от качества полученной ДНК: около 45 % её цепочки — повторяющиеся элементы, восстановить которые очень трудно. Есть несколько важных участков, которые могут рассказать больше всего о человеке.

Древняя ДНК имеет определённые «метки» — повреждения, которые возникают со временем

Фото: © aytuncucaroglu / Shutterstock / FOTODOM

Древняя ДНК имеет определённые «метки» — повреждения, которые возникают со временем

Фото: © aytuncucaroglu / Shutterstock / FOTODOM

- Митохондриальная ДНК — маленькая молекула, которая находится в митохондриях клетки. Она полезна для изучения родословных и некоторых заболеваний.

- Y-хромосома — передаётся только от отца к сыну, а значит, помогает проследить мужские линии наследования.

- Гены, связанные с внешностью, — помогают в изучении фрагментов ДНК, которые определяют цвет глаз, волос или кожи и позволяют представить и смоделировать внешность древнего человека.

- Гены иммунитета — участки ДНК, которые дают информацию о том, как древние люди адаптировались к болезням и изменениям окружающей среды.

- Аутосомная ДНК — позволяет оценить вклад разных групп в геном современных народов.

Если можно изучить ДНК древнего человека, почему нельзя изучить ДНК динозавра?

Возраст генетических образцов людей, которые могут быть исследованы, обычно составляет тысячи, десятки и сотни тысяч лет. Динозавры же жили миллионы лет назад, что значительно усложняет сохранение ДНК в пригодном для изучения состоянии. Даже если бы учёные нашли ДНК динозавра, она была бы настолько повреждена, что собрать её заново не получилось бы.

Последние динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, так что их генетический материал исчез бесследно

Фото: © fotopanorama360 / Shutterstock / FOTODOM

Последние динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, так что их генетический материал исчез бесследно

Фото: © fotopanorama360 / Shutterstock / FOTODOM

Что будет, если ДНК загрязнится?

Контаминация — одна из главных проблем в работе с древней ДНК. Её могут загрязнить фрагменты современного генома человека (например, того, кто работал с образцом), бактерии или пыль. Чтобы избежать этого, учёные, как уже было сказано выше, работают практически в стерильных условиях. Для очистки ДНК используется несколько методов.

- Химическая очистка с помощью растворов, которые отделяют нужную ДНК от примесей.

- Обработка данных после секвенирования исключает те последовательности, которые выглядят как современные загрязнения.

- Поиск меток, свойственных древней ДНК, помогает убедиться, что работа идёт в верном направлении.

Иногда можно случайно загрязнить ДНК другим образцом древнего генома. Тогда всю работу придётся начинать заново.