Вредное сливочное масло и мыши-реаниматологи: научные открытия недели

Откуда у Сатурна столько спутников и почему некоторые вращаются по-особому? Что происходит с полярными ледниками? Как проявляется мышиная эмпатия и знакома ли грызунам техника искусственного дыхания «рот в рот»? Ответы на эти и другие вопросы — в нашей подборке свежих научных открытий.

Сливочное масло оказалось смертельно опасным

Исследователи из бостонской больницы Brigham and Women's Hospital выяснили, что чрезмерное употребление сливочного масла связано с повышенным риском преждевременной смерти. Они проанализировали данные о питании и состоянии здоровья свыше 220 000 человек, которые находились под наблюдением врачей более 30 лет в трёх долгосрочных медицинских исследованиях. Участники каждые четыре года заполняли анкеты, касающиеся их пищевых привычек.

В древности сливочное масло применяли в качестве лекарства — его глотали при кашле или втирали в больные суставы

Фото: © New Africa / Shutterstock / FOTODOM

В древности сливочное масло применяли в качестве лекарства — его глотали при кашле или втирали в больные суставы

Фото: © New Africa / Shutterstock / FOTODOM

Результаты:

- у тех участников исследования, которые употребляли сливочное масло значительно больше других, риск преждевременной смерти оказался на 15 % выше по сравнению с теми, кто ел его в минимальном объёме;

- у тех, кто предпочитал растительные масла (рапсовое, оливковое), риск смерти оказался на 16 % ниже по сравнению с пациентами, употреблявшими их в небольшом объеме;

- замена 10 граммов сливочного масла в день (менее столовой ложки) растительными маслами может снизить риск смерти человека по любой причине (в том числе от рака) на 17 %.

Исследователи объяснили разницу в воздействии сливочного и растительных масел на организм. Первое богато насыщенными жирными кислотами, которые способствуют повышению уровня холестерина и образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Эти жиры также могут провоцировать воспалительные процессы и нарушать гормональный баланс, что увеличивает риск развития онкологических заболеваний. А растительные масла содержат большее количество ненасыщенных жирных кислот, которые, напротив, способствуют снижению уровня холестерина, поддерживают здоровье клеток и улучшают когнитивные функции. Кроме того, они обладают противовоспалительными свойствами и способствуют лучшему усвоению витаминов, укрепляя общее состояние организма.

Площадь морского льда на планете достигла исторического минимума

Площадь морского льда в феврале достигла минимальных значений на обоих полюсах Земли. В Арктике показатель оказался на 8 % ниже среднего уровня, а в Антарктике — на 26 %. К такому выводу пришли исследователи Службы ЕС по изменению климата «Коперник» (C3S), которые ведут наблюдения с конца 1970-х годов. Экстремально тёплую аномалию в районе Северного полюса специалисты зафиксировали в начале февраля, когда температура поднялась более чем на 20 °C выше среднего уровня, превысив точку таяния льда. Подобные рекорды тревожат экологов, поскольку лёд должен отражать солнечный свет и охлаждать планету. Его таяние ускоряет потепление. Климатологи заявляют, что перспективы для арктического морского льда остаются мрачными, и спасти его может лишь сокращение выбросов парниковых газов.

Ежедневная динамика изменения площади морского льда в мире с 1978 по 2025 год Источник данных: EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.2

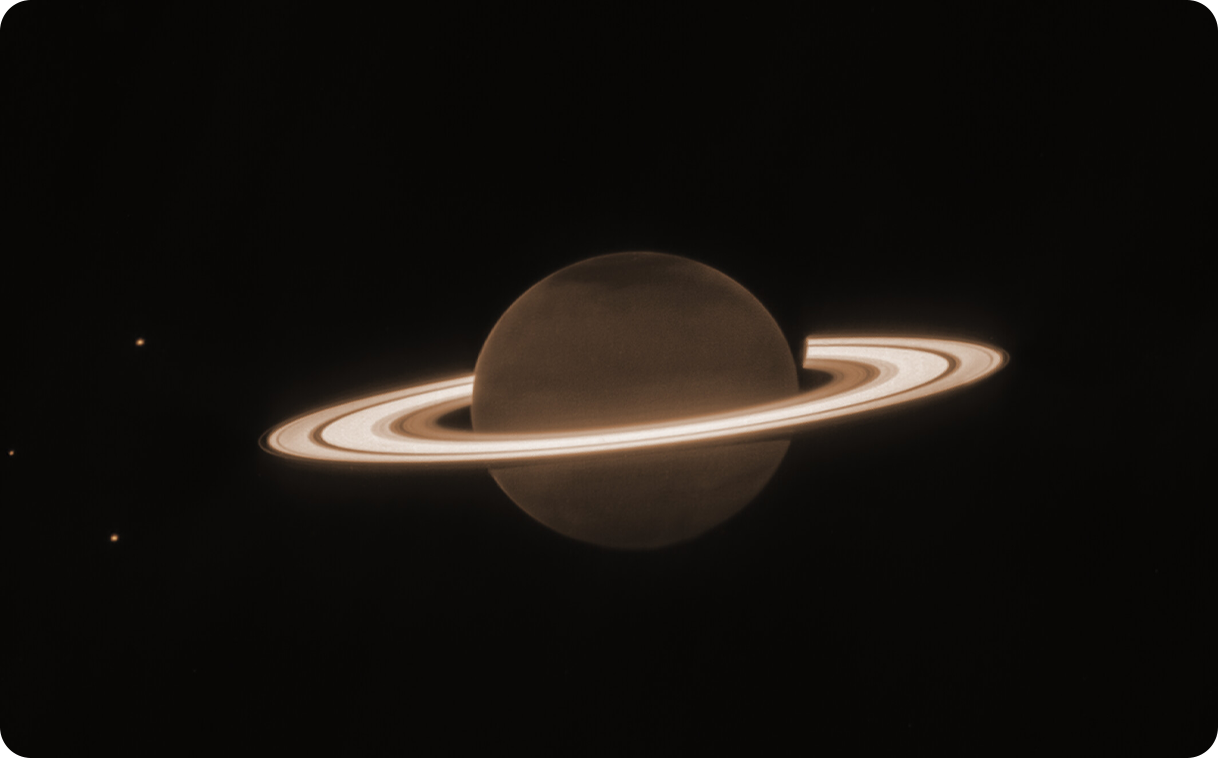

Более 100 новых спутников Сатурна

Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам в Солнечной системе. Ещё десять лет назад рядом с этим газовым гигантом наблюдали всего 50 лун. Но сегодня их число перевалило за 270. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых.

На днях представители Международного астрономического союза официально заявили об открытии 128 новых, ранее неизвестных спутников Сатурна. Для большинства из них пока нет полного описания, но известно, что 54 из них вращаются ретроградно. Учёные предполагают, что они были захвачены Сатурном, а не сформировались из его же материала.

Размеры и другие характеристики многих спутников Сатурна так похожи, что учёные выделили их в отдельную группу, которую назвали «Мундильфари» (в честь отца древних великанов из скандинавской мифологии). Такое имя подгруппе дали по названию её крупнейшего представителя. Подобные ретроградно вращающиеся спутники астрономы встречают нечасто, поэтому они задумались, откуда их столько у газового гиганта. Предполагается, что они появились в результате разрушения какого-то древнего крупного спутника больше 100 млн лет назад. Хотя сами же специалисты признают, что эти космические тела занимают слишком разное орбитальное пространство для объектов, образовавшихся в результате одного столкновения. Так что исследования в этом направлении продолжатся.

Интересно, что ещё в 1995 году российские учёные супруги Николай Горькавый и Татьяна Тайдакова предсказали, что у Сатурна в будущем будет обнаружено больше полусотни новых спутников. Они основывались на расчётах, согласно которым такие объекты захватываются системой планеты из-за торможения в околопланетном диске. Но телескопы того времени не позволяли подтвердить эту гипотезу. И вот теперь стало ясно, что она была верна.

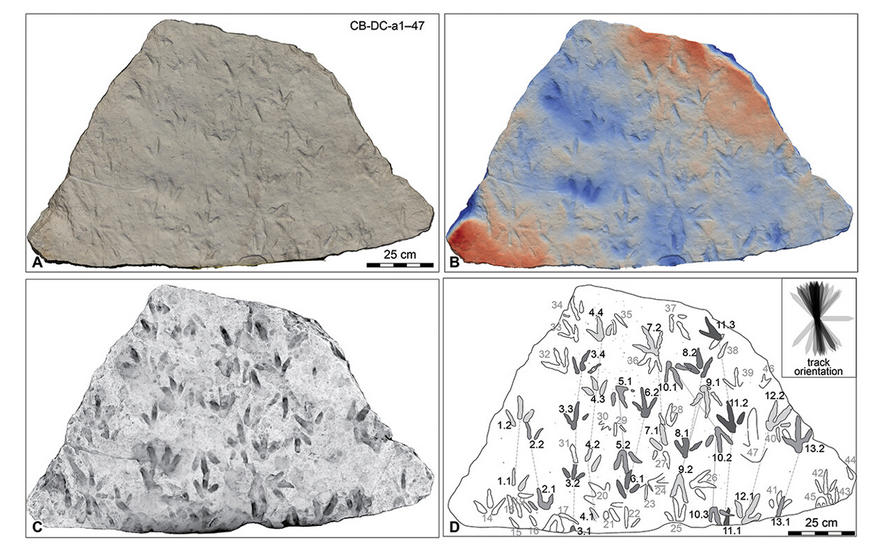

В школе нашли камень с отпечатками динозавров

На северо-востоке Австралии есть небольшой городок Билоила, недалеко от которого расположена угольная шахта Каллайд. На крупном промышленном объекте рабочие часто взрывают горную породу. Примерно 20 лет назад один из них обратил внимание на странный каменный фрагмент, покрытый отпечатками, напоминающими следы куриц. Правда, вместо привычных четырёх пальцев было всего три. Этот камень примерно метр на метр работник шахты в качестве своеобразного украшения передал в местную школу, где работала его жена.

Четыре года назад в этом районе обнаружили окаменелости динозавров, и школьный камень привлёк к себе особое внимание. Приглашённый эксперт из Университета Квинсленда Энтони Ромилио выяснил, что «куриные» следы принадлежали 47 динозаврам одного ихновида Anomoepus scambus. Это самое большое количество древних ящеров, оставивших свои следы на одном камне в Австралии. Речь идёт о небольших травоядных динозаврах, живших в раннем юрском периоде около 200 млн лет назад.

Мыши умеют оказывать первую помощь

Исследователи из University of Southern California провели испытания на грызунах, чтобы проверить их на эмпатию. Они помещали мышей в клетку с сородичем, находившимся без сознания, и наблюдали. Подопытные пытались помочь — они старались прочистить дыхательные пути другого грызуна, почти как при искусственной вентиляции лёгких. Причем делали это весьма настойчиво: дергали язык и кусали его. Это помогало погружённым в сон мышам быстрее восстановиться.

Таким образом, учёные выяснили, что у мышей есть врождённый поведенческий паттерн — спасать друг друга в беде. Кроме того, учёные отслеживали активность мозга тех грызунов, которые оказывали помощь своим сородичам. В момент реанимации активность наблюдалась в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, где нейроны производят окситоцин — гормон, связанный с проявлением эмпатии.