Доктор Гнидко — о военной науке, горячих точках и телефонных мошенниках

Он прошел Вторую чеченскую кампанию, работал военным наблюдателем ООН в горячих точках, защитил докторскую диссертацию. Сегодня полковник запаса Воздушно-космических сил РФ Константин Гнидко занимается наукой в Сириусе. Поговорили с ним о квантовых компьютерах, манипулятивных методах сенсорной перегрузки, подъёме на Килиманджаро и многом другом.

Константин Гнидко после участия в Параде Победы на Дворцовой площади ещё в звании подполковника

Фото: из личного архива Константина Гнидко

Константин Гнидко после участия в Параде Победы на Дворцовой площади ещё в звании подполковника

Фото: из личного архива Константина Гнидко

— Константин Олегович, у вас очень нетипичная биография как для учёного, так и для военного. Что появилось в вашей жизни раньше — наука или армия?

— Я родился в семье военного лётчика и лет до трёх думал, что люди делятся на офицеров и женщин. Других в моём окружении на тот момент просто не было — мы жили в военных закрытых городках. Никаких сомнений в том, что пойду по стопам отца, у меня не возникало. Я поступил в Военно-космическую академию им. Можайского в Петербурге, но по её окончании в силу обстоятельств стал не лётчиком, а инженером-аналитиком. Параллельно получил диплом военного переводчика: на тот момент это были английский и французский языки (в дальнейшим к ним добавились некоторые познания в турецком и суахили, а недавно сдал китайский на уровень 2 HSK). Академию я окончил с золотой медалью, и меня рекомендовали в адъюнктуру — военную аспирантуру. Но после прохождения службы.

Мой выпуск пришёлся на 2004 год — в самом разгаре Вторая чеченская кампания. Я сразу попал на Кавказ, в воюющее подразделение, и три года занимался довольно интеллектуальной, хоть и ненаучной деятельностью. Скажем так, решал информационно-аналитические задачи. Там же получил опыт работы в условиях постоянного стресса, высокой нагрузки и ответственности по принимаемым решениям.

Иногда подготовленные мной материалы в тот же день ложились на стол самым высокопоставленным лицам, включая Президента России

— По возвращении поступили в адъюнктуру?

— Да, я вернулся в alma mater изучать военную кибернетику, информационные системы управления в военном деле. Отмечу, прибавка «в военном деле» не меняет сути науки. Информационные системы, теория систем, теория управления, теория принятия решений, дискретная математика — они для всех одинаковы.

— Почему выбрали именно это направление?

— Технические науки всегда хорошо давались, а специальность была связана с информационно-аналитическими задачами и обработкой больших массивов данных. Тогда это не называли искусственным интеллектом, были лишь его зачатки: простые инструменты, вроде матстатистики и обработки естественного языка. Мне это нравилось — хотелось попробовать свои силы. Хотя, конечно, когда я шёл в адъюнктуру, как и многие другие, не очень понимал, чем я буду заниматься и что вообще такое наука.

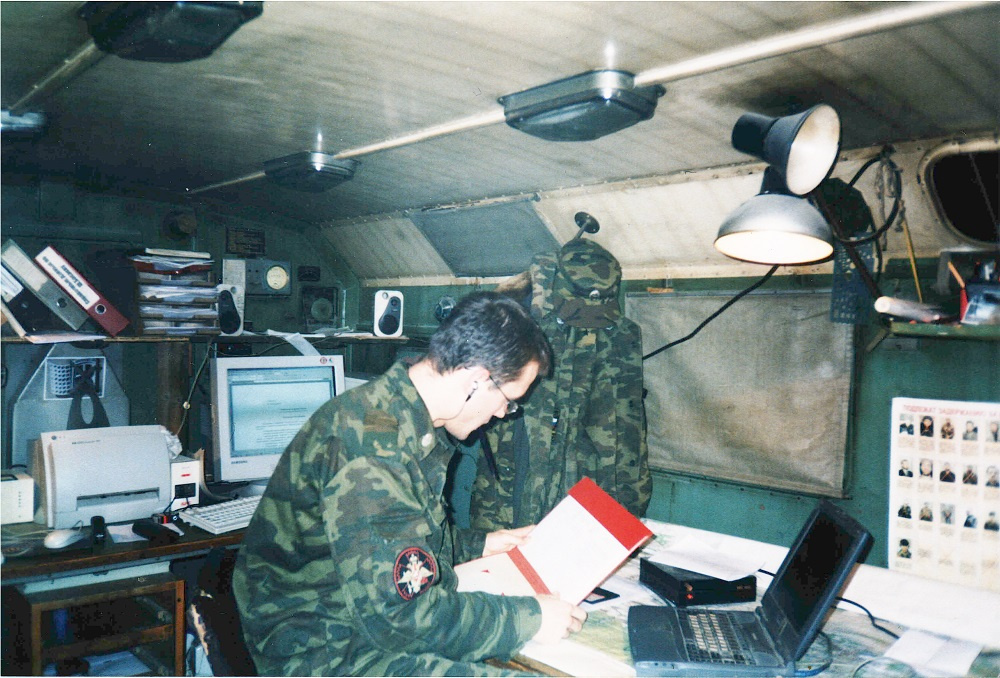

Работа аналитиком в полевых условиях во время Второй чеченской кампании

Фото: © из личного архива Константина Гнидко

Работа аналитиком в полевых условиях во время Второй чеченской кампании

Фото: © из личного архива Константина Гнидко

Мне повезло попасть к ведущему учёному, заслуженному деятелю науки Александру Григорьевичу Ломако. Под его руководством в 2010 году я успешно защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам, а впоследствии и докторскую.

Три года я преподавал теорию вероятностей, математическую логику, матстатистику, распознавание образов, теорию обработки сигналов и сходные дисциплины. Но военное прошлое и тяга к изучению языков не давали покоя. В 2013 году я попал на программу подготовки военных наблюдателей ООН. Требовалось немногое: знание английского и умение хорошо водить внедорожник по пересечённой местности.

— Это не шутка?

— Нет, как только мы прибыли на курсы военных наблюдателей ООН в Наро-Фоминске, нас отвезли на полигон, где переводчики Военного университета Минобороны провели опрос на английском. Затем тут же проверили навыки вождения УАЗа. Специальная подготовка длилась два месяца.

Голубой берет — отличительный элемент формы участников миротворческих миссий ООН

Фото: © из личного архива Константина Гнидко

Голубой берет — отличительный элемент формы участников миротворческих миссий ООН

Фото: © из личного архива Константина Гнидко

— Только в России? Международных сборов не было?

— В то время отношения с Западом уже начали ухудшаться, и международного обмена не было. Но обычно идет ротация. Например, наши специалисты проходили подготовку в Канаде, а британские — у нас. В любом случае было очень интересно. Все занятия шли на английском, и проводили их не теоретики, а люди, вернувшиеся из миссий ООН в горячих точках: Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Южном Судане.

— Чем занимается военный наблюдатель ООН?

— Ты представляешь не только свою страну, а всю Организацию Объединённых Наций, что накладывает требования как к морально-деловым качествам, так и к профессиональным. Необходимо знать действующие мандаты ООН, документацию, понимать обстановку на местности, при этом оставаясь военным профессионалом. Действовать приходилось в условиях вооружённого конфликта, где идёт стрельба и не сложно наткнуться на мину. Есть одна важная особенность. Военный наблюдатель по уставу ООН — это безоружный человек.

Непривычно было находиться в зоне конфликта без оружия

Как мы шутили, твоё главное оружие — «решительный протест». Если тебя берут в плен и надевают на голову мешок, заявляй решительный протест и ссылайся на действующие резолюции ООН в надежде, что это хоть кого-то убедит тебя отпустить. На самом деле, это действительно опасная профессия, и военные наблюдатели ООН регулярно гибнут в конфликтах.

Простреленный служебный внедорожник военных наблюдателей ООН в Южном Судане

Фото: © из личного архива Константина Гнидко

Простреленный служебный внедорожник военных наблюдателей ООН в Южном Судане

Фото: © из личного архива Константина Гнидко

Я получил разнарядку в Южный Судан через пару месяцев после окончания курсов. Это самая молодая страна в мире, получившая независимость от своего северного соседа в 2011 году. Конфликт понятен: северная часть страны арабская, а на юге живут представители негроидной расы. Буквально в день выхода на службу рано утром я услышал стрельбу из тяжёлой артиллерии, стрелкового оружия, увидел следы трассирующих пуль над миссией ООН. Как выяснилось, начался стандартный для Африки государственный переворот. Президент страны и премьер-министр — представители разных племён — не поделили власть. Армия и полиция точно так же раскололись пополам и начали увлечённо друг друга убивать. В эту войну включились и другие племена.

Изначально задача миссии заключалась в оказании помощи по развитию страны. Но мы очутились в воюющем государстве. Я попал в оперативный отдел, который занимался планированием деятельности миссии. Там были и военные, и гражданские. Надо сказать, что в Южном Судане практически нет дорог, так что любые перемещения грузов, эвакуация раненых, перевозка беженцев ложатся на авиацию — в основном вертолёты. В подавляющем большинстве это российские Ми-8 или Ми-26. Лётчики тоже наши либо руандийские. Или из Бангладеш.

Миссия ООН не была готова к гражданской войне. Пришлось действовать нестандартно. Едва ли ни впервые в истории организации мы открыли ворота нашей базы для беженцев. Динка резали нуэров, и надо было куда-то спрятать мирное население.

Несколько тысяч людей в одночасье появились на ограниченной территории: женщины, дети, старики. Тогда я впервые увидел болезни, о которых только слышал или читал: холера, дизентерия, тиф. Нехватка питьевой воды, скученность людей, эпидемия — с этим надо было как-то разбираться.

Я отвечал за безопасность авиации, и зачастую маршрут проходил по территориям, занятым повстанцами, местными племенами, военизированными группировками. Хорошо, если у них хотя бы командиры умеют читать и писать. Они запросто могут открыть огонь, поэтому прежде, чем спланировать полёт, необходимо было заручиться поддержкой и разрешением этих лидеров. Увы, даже удачные переговоры не давали железных гарантий, и случались обстрелы, из-за которых гибли люди.

Гражданская война — худшее, что может быть

Тогда я впервые увидел людей в звериных шкурах с автоматами. Но и луки с копьями и мачете — тоже обыденность. Там время замерло, и те же динка как жили родоплеменным строем в каменном веке, примерно так и живут сейчас. Для них главная ценность — коровы, из-за которых регулярно происходят стычки и разбойные угоны скота. Потом их отбивают обратно, и, как правило, всё это сопровождается перестрелками. В результате количество коров практически не меняется, а число людей в племенах идёт на убыль.

Динка признают самой высокой народностью на планете — средний рост их мужчин, по разным оценкам, доходит до 190 сантиметров. Эта особенность отразилась на их брачных обрядах. Самые завидные невесты — рослые девушки с угольно-чёрной кожей. Заполучить такую красавицу можно только дав за неё до тысячи коров. Конечно, такого богатства не найдется ни у одного юноши. Остается только один выход — угнать стадо у соседнего племени. Это и есть одна из главных причин постоянных столкновений.

У нас был дружный интернациональный коллектив. В отделе работали австралийский майор Шон Хигдид и бразилиец капитан Флавио Азередо, а начальствовал сикх Рджив Сингх, подполковник в голубой ооновской чалме с кокардой во лбу. Во время выполнения профессиональных задач и в короткие минуты отдыха происходил культурный обмен. Мы узнавали пословицы и поговорки, учились готовить национальные блюда, понемногу осваивали языки. Прослужил я в этой миссии год, хотя можно было и на два остаться. Однако на момент отправки в командировку я уже поступил в докторантуру и клятвенно обещал научному руководителю, что вернусь и допишу диссертацию.

— После трёх лет докторантуры наконец ушли с головой в науку?

— Нет, на месте мне не сиделось. В 2018 году я на три месяца уехал в Сирию, где тогда действовал центр по примирению враждующих сторон, и там требовались опытные люди. Задачи стояли близкие к тем, что были в Африке: толпы беженцев и внутренние конфликты между племенами. Тоже очень интересная, хотя и напряжённая работа.

Не помню, чтобы за эти несколько месяцев хотя бы раз удалось поспать больше четырёх-пяти часов

— Такой режим наверняка сильно выматывает. У вас бывали отпуска во время таких командировок?

— После непрерывной работы положено отправлять в небольшой отпуск. ООН приветствует такой подход, иначе происходит выгорание. Так я побывал в Уганде, Кении и Танзании, где поднялся на Килиманджаро и встретил там рассвет. Оттуда отправился на Занзибар, памятуя стихи Чуковского.

— Как реагируют коллеги-учёные, когда узнают про ваш боевой опыт?

— Мы все занимаемся наукой, поэтому профессионалы относятся к этому нормально. Да и потом, многие наши сильнейшие школы выросли из военных задач — начиная со всей космонавтики и заканчивая информационной безопасностью. В этом нет ничего удивительного — так происходит во всём мире. Так что отторжения или насмешливого отношения не встречал.

— Какие исследования вы проводите?

— На этапах кандидатской и докторской работ занимался защитой операторов автоматизированных систем от потенциально опасных, деструктивных информационных воздействий. Традиционно под информационной безопасностью понимают защиту компьютеров и сетей. Но даже если ваша система безупречно защищена, инсайдер, предатель или просто сотрудник, у которого что-то стряслось в жизни, может натворить такого, что несопоставимо ни с одним вирусом. Безопасность операторов была практически непроработанной нишей.

Для кандидатской я писал достаточно простые фильтры, которые обнаруживают мерцания в области частот, на которых работает мозг. Речь об эффекте фотоэпилепсии, когда мерцания на определённой частоте вызывают головную боль, вплоть до эпилептического припадка. Такое можно устроить человеку через монитор или лампы дневного света, снизить эффективность оператора через звуковые колебания, притупить его бдительность. Это актуально, к примеру, для банковской сферы.

Зачем банкам квантовые компьютеры

ЧитатьНа этапе докторской я начал моделировать некоторые процессы в сознании и подсознании. Речь о том, что в стрессовых ситуациях и в случае нехватки времени для решения сложной задачи мы ведём себя интуитивно и нерационально. Зная это, можно заставить человека сделать не очень логичные вещи. Так действуют, например, телефонные мошенники — они искусственно создают для жертвы проблему, после чего доводят её до сенсорной перегрузки. Когда в панике ты не можешь сфокусироваться на одной задаче, то можешь принять наиболее очевидное, но не оптимальное решение.

Моя задача была построить модель уязвимостей человека в общем случае, в идеале привязать её к конкретному индивидууму. Понаблюдать за ним, подстроить параметры модели и понять, как он поведёт себя в той или иной ситуации. Отсюда и интерес к сознанию и подсознанию.

Доктор Гнидко о возможности появления сознания у ИИ

Читать— Чем вас заинтересовал Сириус?

— Передовыми задачами и возможностями. В проект по новым квантовым угрозам безопасности меня позвал мой старший товарищ и коллега Сергей Анатольевич Петренко. Полученный грант совпадает с моими научными интересами, предлагает решить глобальную задачу с применением востребованных сегодня квантовых вычислений и реальную возможность всё это реализовать.

— Но в Сириусе же нет квантового компьютера?

— Для некоторых задач сам квантовый компьютер не нужен. Например, то, что сейчас применяется на практике для обеспечения криптографической защиты линий связи, — это технологии квантового распределения ключей шифрования. Они опираются на некоторые особенности квантовой физики, которые делают перехват ключа невозможным. Точнее, если ключ перехвачен, об этом моментально узнают передающая и принимающая стороны.

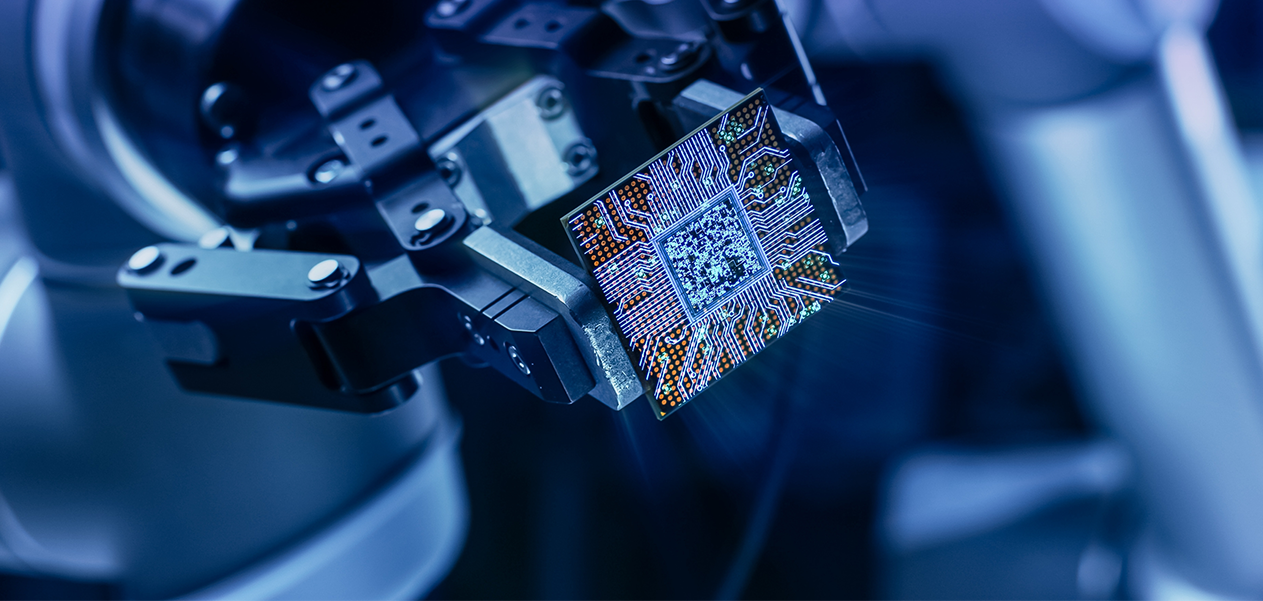

Российский сверхпроводниковый квантовый компьютер, разработанный в НОЦ «Функциональные микро/наносистемы»

Фото: © МГТУ им. Н. Э. Баумана

Российский сверхпроводниковый квантовый компьютер, разработанный в НОЦ «Функциональные микро/наносистемы»

Фото: © МГТУ им. Н. Э. Баумана

То, что надо посчитать, решается с помощью эмуляторов, имитирующих работу квантового компьютера. Да, они работают медленнее и не позволяют на практике решать очень сложные задачи, но отрабатывать алгоритмы — вполне. Поэтому как только физики сделают квантовый компьютер массовым, а это, судя по всему, произойдет в течение 10–20 лет, мы будем готовы морально и технически.

— То есть результатом вашей работы в Сириусе станут алгоритмы для будущего?

— Одно из главных направлений нашей работы — обеспечение безопасности национальных блокчейн-систем и платформ, включая цифровой рубль. Они требуют тщательной проработки механизмов безопасности. Нам удалось сформировать очень серьёзный коллектив, включить в него очно и заочно, не побоюсь этого слова, ведущих специалистов в области криптографии, квантовой информатики и блокчейна. Есть высочайшая вероятность, что проект успешно будет доведён до конца, а его результаты — до коммерческого внедрения.