Книга недели: как устроено зрение

Как устроен глаз человека, как мы видим разные объекты и зачем вообще живым организмам зрение. Обо всем этом и не только в своей книге рассказал именитый американский нейробиолог и офтальмолог Ричард Маслэнд.

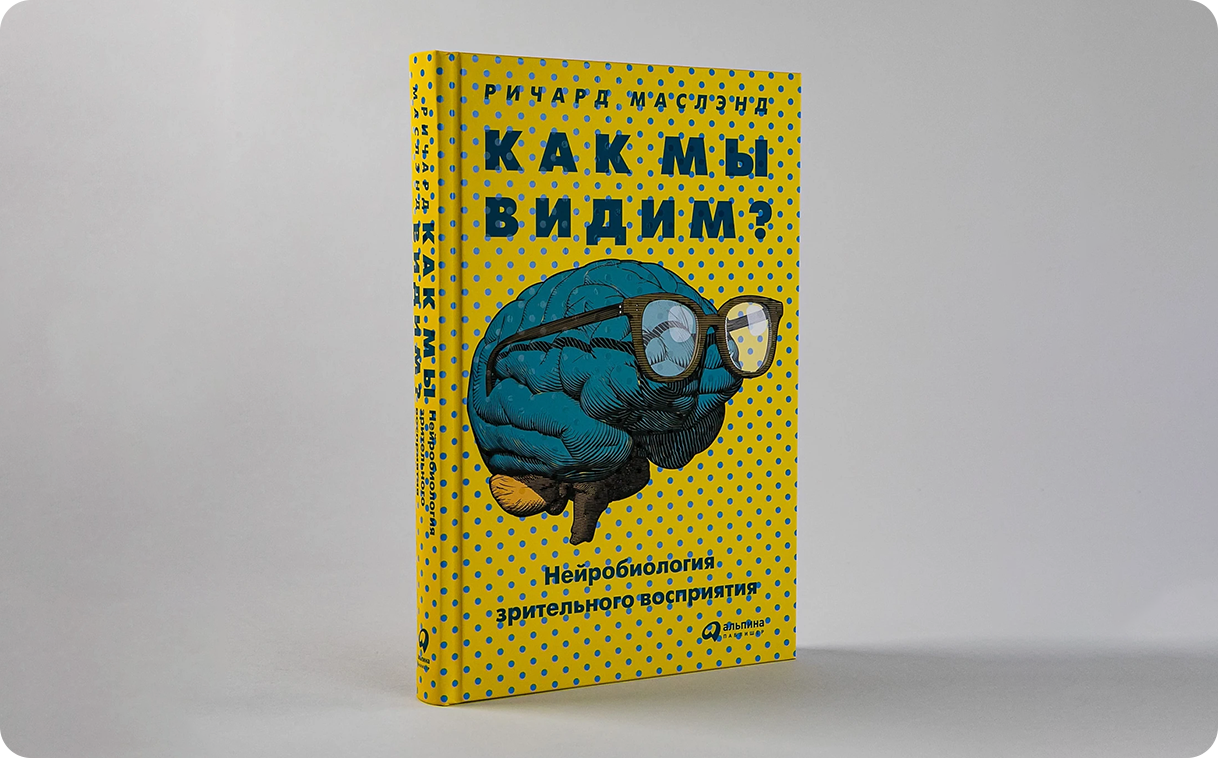

Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия

Ричард Маслэнд

«Как это ни парадоксально, мозг очень медлителен: нейроны и синаптические связи между ними функционируют в миллионы раз медленнее современных компьютеров. Однако он превосходит компьютеры в большинстве перцептивных задач. Мы можем за тысячные доли секунды узнать своего ребенка в толпе мальчиков и девочек на детской площадке. Как наш мозг это делает? Каким образом он перерабатывает и осмысляет потоки элементарных стимулов — пятен света, вибраций воздуха, давлений на кожу и т. п.? На сегодняшний день у нас есть только проблески понимания, но от того, что уже известно, захватывает дух».

«Нейрон — штука довольно простая. Это крошечный физический объект, состав которого нам понятен. Он включает в себя те же компоненты, которые входят в любую животную клетку, но которые, однако, имеют ряд уникальных особенностей. Когда несколько сотен миллионов нейронов объединяются в сеть, происходят поистине фантастические вещи: мы, владельцы этой нейронной сети, можем узнавать друзей, наслаждаться музыкой Бетховена или ловить мяч одной рукой с расстояния 27 м».

Книга Ричарда Маслэнда вышла в 2020 году, спустя несколько месяцев после его смерти

Фото: © alpinabook

Книга Ричарда Маслэнда вышла в 2020 году, спустя несколько месяцев после его смерти

Фото: © alpinabook

«Интересно, что многие различия между кожными рецепторами обусловлены не фундаментальными различиями в их строении, а разными структурами, в которые встроены их нервные окончания. Нервные окончания осязательных нейронов окружены специализированными клеточными структурами, которые и определяют, на какие виды прикосновений реагирует осязательный нейрон. Представьте себе барабанные палочки для малого барабана и бас-барабана. Они отличаются между собой только тем, что у первых на ударном конце находится маленький деревянный шарик, а у вторых на этот шарик надет большой меховой наконечник. Из-за этого при ударе о натянутую кожу барабана они издают очень разные звуки. Кроме того, разнообразие реакций рецепторов обеспечивается и различиями в ионных каналах на их мембране. Эти детали, хотя и свидетельствуют об удивительном мастерстве эволюции, не особенно важны для нашего обсуждения. А важно то, что разные типы нейронов реагируют на разные внешние воздействия: одни способны почувствовать прыжок блохи, а другие реагируют лишь на удар кулаком. Разумеется, между этими крайностями существует множество промежуточных вариантов, и в большинстве случаев сигналы о воздействии стимула передаются в мозг смесью разных типов нейронов. Как замечательно выразился один из моих коллег, «подобно отдельным инструментам в оркестре, каждый подтип осязательных нейронов сигнализирует о той или иной конкретной характеристике действующего на кожу стимула, что в совокупности создает симфонию нервных импульсов, которые интерпретируются мозгом как осязательное ощущение».

«Чтобы понять, как сетчатка формирует визуальное сообщение для головного мозга, необходимо сначала узнать, как организованы ее нейроны. Сетчатка не просто набор светочувствительных клеток. Она содержит пять основных классов нейронов, каждый из которых выполняет свою функцию.

Первый класс — фоторецепторы, называемые палочками и колбочками (мы говорим, что с них начинается зрительный анализатор). Эти фоторецепторные нейроны чувствительны к свету (благодаря колбочкам мы видим в период от рассвета до заката, благодаря палочкам — при свете Луны и звезд) и являются основными функциональными клетками сетчатки. Палочки и колбочки соединяются через синапсы с особым типом интернейронов — биполярными клетками, называемыми так потому, что, в отличие от других нейронов, у них имеются два четких полюса: один для получения, другой для передачи сигналов. Биполярные клетки получают входные сигналы от палочек и колбочек и передают их на ганглионарные клетки, чьи длинные аксоны, соединяясь в пучок, образуют зрительный нерв. Именно через ганглионарные клетки сетчатки мозг получает всю информацию о визуальном мире».

Ричард Маслэнд. «Как мы видим? Нейробиология зрительного восприятия». М.: «Альпина Паблишер», 2021. — 304 c.