Как школьные проекты в космос летают: для чего нужны «Большие вызовы»

Придумать полимер для очистки водоемов, создать зондовый микроскоп для космических исследований, разработать ПО для распознавания структуры металлов — это лишь несколько примеров проектов (всего было около 80), которые представили на программе «Большие вызовы». Один из главных образовательных научно-технологических проектов России собрал в «Сириусе» талантливых школьников со всей страны, чтобы решать реальные задачи, которые стоят перед государством и бизнесом.

В этом году программа «Большие вызовы» прошла в девятый раз. Более 420 школьников приехали в Образовательный центр «Сириус», чтобы поработать над актуальными задачами по 14 направлениям, каждое из которых заложено в Стратегии научно-технологического развития России. Космические и агропромышленные технологии, искусственный интеллект, новые материалы, беспилотный транспорт и логистические системы — разработки в этих сферах способны стимулировать развитие экономики страны.

Участникам «Больших вызовов» предложили поработать над одним из 79 реальных проектов, которые сегодня реализуют научные центры и высокотехнологичные компании. Многие их них невозможно завершить за 24 дня, что длится программа. Поэтому после ее окончания под руководством ученых и специалистов ребята продолжат доводить начатое до ума. Самых перспективных школьников пригласят на стажировки, а потом и на работу в компании — партнеры «Сириуса».

В этом и заключается главная цель программы — привлечь талантливую молодежь к работе по жизненно важным для страны направлениям, стимулировать интерес школьников к высокотехнологичным отраслям экономики. На девятых «Больших вызовах» появился новый трек: «Экология и изучение изменений климата». Ребят привлекли к разработке автономной метеостанции с возможностью дистанционного мониторинга, к созданию каталога эталонов дешифрирования спутниковых снимков для экологических исследований, экологической карты «Сибура» и другим проектам.

«Очень важно готовить высококвалифицированные кадры и рассказывать людям об изменениях климата и о том, как решать связанные с этим проблемы. Во многих учебных заведениях начинают формироваться специализированные экологические программы. Правда, единой, комплексной для средней школы пока нет. В этой связи роль „Сириуса“ особенно важна. Он создает образовательные модули. На программе „Большие вызовы“ школьники со всей страны получают знания по этой тематике и увозят их с собой, чтобы распространять дальше. В ближайшие годы мы продолжим развивать и дополнять климатические образовательные треки на основе передового международного опыта и научных знаний», — говорит директор Института глобального климата и экологии им. Ю. А. Израэля Анна Романовская, которая руководит направлением «Экология и изучение изменений климата».

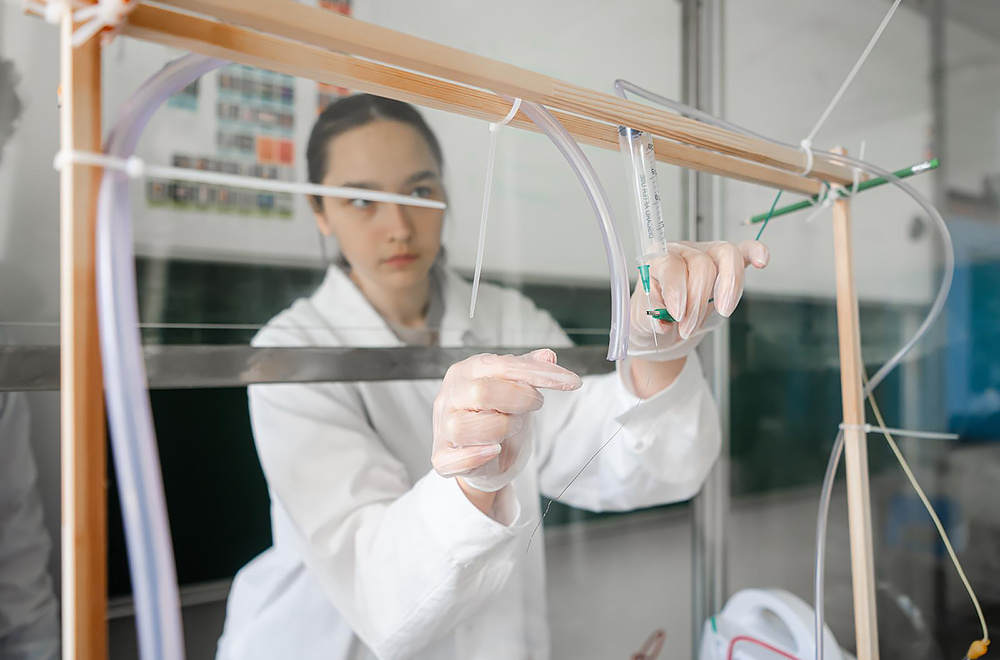

Участники направления «Природоподобные и нейротехнологии» под руководством исследователей из Курчатовского института создавали новый материал из полимера полилактида. Он предназначен для сбора масляных пятен и водорослей с поверхности воды и считается перспективным методом очистки водоемов. Быстроразлагаемый полимер получают из кукурузы и сахарного тростника, что делает его экологически безопасным.

«Наш полилактид разлагается в течение 20–90 дней на воду и углекислый газ. Это указывает на экологичность материала. Он также биосовместим с другой экосистемой водоема, то есть безопасен для его обитателей. Если говорить о промышленной стороне, то это весьма доступный и недорогой полимер», — рассказывает участвующая в проекте школьница из Москвы Яна Смирнова.

По окончании программы ребята представили готовую методику, с помощью которой полимер можно применять для очистки водоемов.

Беспилотный паром, ИИ-брокер, арктическая платформа: смелые проекты «Больших вызовов — 2024»

ЧитатьА участники направления «Передовые производственные технологии» вместе с металлургами разработали прототип ИИ-системы, которая способна определять структуру и свойства разных видов металлов. Программа сможет оценить качество продукции по снимку, сделанному с помощью микроскопа.

«У каждого вида металлопродукции должен быть свой комплекс физико-механических свойств в зависимости от назначения и условий эксплуатации. Те или иные свойства изделия предопределяет микроструктура металла, которая формируется на этапах производства продукции. Одна обеспечивает высокую твердость изделия, другая повышает пластические свойства и вязкость. А иногда нужна золотая середина, чтобы изделие обладало и достаточно высокой твердостью, и вязкостью. Сейчас специалисты-металловеды вручную смотрят на каждый образец металла в микроскоп, сравнивают с эталонными структурами и делают заключение о том, удовлетворяет ли материал требованиям заказчика. Автоматизированная система очень поможет в этой работе», — поясняет руководитель проекта, заместитель начальника научно-исследовательского центра компании «Евраз НТМК» Сергей Пузырев.

Команда разработчиков ИИ-системы для определения структуры и свойств разных видов металлов

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Команда разработчиков ИИ-системы для определения структуры и свойств разных видов металлов

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

От задумок к реализации — важный принцип «Больших вызовов». Яркий пример — уникальный сканирующий зондовый микроскоп «Нанозонд-1», который сейчас находится на околоземной орбите. Этот аппарат определяет степень воздействия солнечного излучения, частиц высокой энергии, ионного ветра и радиации на материалы, чтобы в будущем можно было улучшить их свойства. К его созданию присоединились участники программ 2021–2022 годов. Над микроскопом несколько лет трудилась команда ученых и исследователей из МИЭТ, завода «Протон» и ОГУ имени И. С. Тургенева. В этом году школьники взялись усовершенствовать способность микроскопа к обнаружению космической пыли.

«Быстрые частицы пыли сильно повреждают космические аппараты. Мы видим замутнение иллюминаторов и образование микро- и нанократеров на обшивках космических кораблей. Чтобы определить содержание даже небольшого количества частиц, мы решили в миллионы раз увеличить площадь сканирования „зеркала“, на которое падает пыль и которое анализирует зондовый микроскоп. Вплоть до 40/40 мм с нынешних 10/10 мкм. Это сложная задача, трудно решаемая с помощью зондовых микроскопов, тем более предназначенных для нескольких лет автономной работы в космосе — со стойкостью к ускорениям до 50G при запуске и с потребляемой мощностью не более 1 Вт от солнечных батарей спутника», — рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией МИЭТ и ведущий конструктор АО «Завод ПРОТОН» Борис Логинов.

Летную версию нового микроскопа начнут конструировать не раньше чем через год, так как этому должны предшествовать многочисленные поиски решений, расчеты и создание макетных версий самых важных узлов будущей разработки. На девятых «Больших вызовах» команда школьников создала макеты летной версии нового спутника «Нанозонд-А» и узла сканирования нового зондового микроскопа «СММ-2000-АЛМАЗ».

«„Большие вызовы“ этого года принесли ощутимый качественный и количественный результат: за 24 дня программы ребята вместе с наставниками собрали материал как минимум на две научные публикации и несколько патентов. Все изобретения, с которыми мы познакомились в заключительный день программы, имеют реальное практическое значение для наших производств, медицины, промышленного дизайна, логистики, развития транспорта и сельского хозяйства, охраны окружающей среды», — сказала председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.