Книга недели: взгляд на первый полет в космос из-за рубежа

О том, как шла подготовка к отправке человека в космос, как мир ждал этого события и готовился к нему, а также что было во время и после полета, рассказал в своей книге Стивен Уокер — британский писатель и кинорежиссер. Он многие годы изучал документы из российских архивов, сотрудничал с «Роскосмосом». Мы уже рассказывали об этой книге в одной из литературных подборок, а теперь хотим представить вам избранные фрагменты.

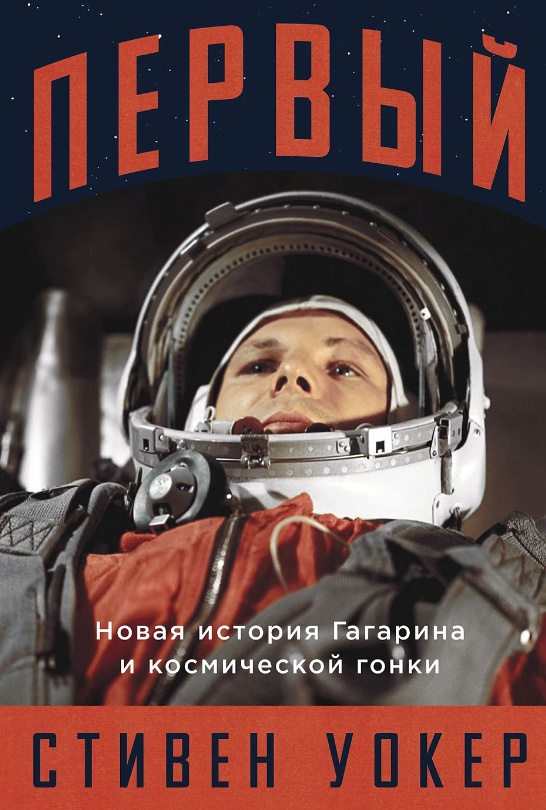

Первый. Новая история Гагарина и космической гонки

Стивен Уокер

«А тем временем в нескольких тысячах километров к востоку Гагарин сидит пристегнутый к креслу, пока снаружи затягивают последний болт люка. Он ждет, один в своем крохотном шарике, и насвистывает песенку о любви. Офицеры и инженеры в подземном бункере менее чем в сотне метров от ракеты слышат его в наушниках. Через несколько минут он либо станет первым человеком в истории, которому удалось вырваться за пределы Земли и увидеть ее из космоса во всем великолепии, либо примет жуткую смерть. В случае успеха к закату солнца он станет самым знаменитым человеком на планете и победителем в жестокой идеологической схватке с США и их союзниками. В случае неудачи почти никто не будет знать о том, что такой человек вообще когда-то существовал».

«За девять дней до этого, 9 января, командир в/ч 26266 полковник Карпов подписал служебную характеристику Гагарина — подробный медицинский и учебный отчет о его состоянии перед экзаменом. Отметив прекрасное кровяное давление (110/65), тот факт, что Гагарин не курит, нечастое употребление алкоголя („переносимость хорошая“) и особенно характер кожи („белая и чистая“), Карпов углубился в особенности гагаринского характера. Ключевой характеристикой было его „высокое интеллектуальное развитие“. Также указывалось, что Гагарин „уравновешен в сложных условиях“ — эвфемизм для обозначения ситуаций, которые во время полета в космос могли выбить из колеи менее спокойного человека. В числе определяющих черт характера Гагарина Карпов назвал оптимизм, аккуратность, самодисциплину, решительность и бесстрашие».

«К концу февраля 1961 года, когда Гагарины ждали рождения второго ребенка, большинство из 20 отобранных космонавтов готовились к полету уже почти год. Значительная часть подготовки показалась бы их соперникам из команды Mercury 7 знакомой. В обеих программах присутствовали „рвотные кометы“ и полеты с выполнением серии горок, позволявшие имитировать невесомость на протяжении 30 с чем-то секунд, — за пять дней в мае 1960 года Гагарин прошел через это 75 раз. Он наслаждался каждым мгновением необычных ощущений и в своем официальном отчете с мальчишеским восторгом писал, как здорово это было. Там и там процесс обучения включал в себя сеансы на центрифуге и занятия на тренажере. Тренажер „Востока“ был гораздо примитивнее по сравнению с Mercury и существовал только в одном экземпляре, но это не имело особого значения, поскольку с самого начала считалось, что космонавты не должны „пилотировать“ свой корабль. Кроме того, обе программы подготовки предусматривали насыщенный академический график с сотнями часов занятий по математике, биомедицине, динамике полета, системам жизнеобеспечения и астрофизике. Советские космонавты слушали дополнительно курс марксизма-ленинизма».

Предыдущая книга Уокера посвящена событиям, предшествовавшим бомбардировке Хиросимы

Фото: «Альпина нон-фикшн»

Предыдущая книга Уокера посвящена событиям, предшествовавшим бомбардировке Хиросимы

Фото: «Альпина нон-фикшн»

«Гагарину, уже одетому, вручили удостоверение, револьвер и охотничий нож. Его уже проинструктировали, что нужно делать, если он приземлится в море и подвергнется нападению акул: предлагалось хлопать „чем-нибудь плоским“ по поверхности воды, чтобы отпугнуть их, — если, конечно, ненадежная лодочка к этому моменту не затонет. Ему посоветовали не стрелять в белого медведя, если он приземлится в Арктике, поскольку это только разозлит зверя. И наконец, его проинструктировали о том, что делать (и чего не делать), если он приземлится за пределами Советского Союза: он не должен был рассказывать никаких подробностей о стартовом комплексе, ракете Р-7, корабле „Восток“ и „военных или гражданских руководителях“, задействованных в космической программе или каких-то ее учреждениях».

«Гагарин ощущал, как вибрация ракеты передается его креслу. Шум в кабине стремительно нарастал. Красный сигнал катапультирования по-прежнему не горел, но сердце космонавта внезапно пустилось вскачь. С нормальных 64 ударов в минуту, которые наблюдались у него ранее, в этот момент пульс подскочил до 157. Датчик, закрепленный на груди Гагарина, исправно передавал цифры в бункер. Доктор Яздовский увидел на своем мониторе острый пик. В волнении он так сильно искусал губы, что Королев даже спросил, почему они кровоточат. Но теперь Королев не смотрел на Яздовского. Он не отрываясь смотрел на Чекунова, склонившегося над пультом. Точно в 9 часов 6 минут и 59,7 секунды загорелся последний транспарант стартовой последовательности. Чекунов прокричал: „Подъем!“

Четыре опоры наконец откинулись в стороны, высвобождая ракету из своих объятий. На мгновение ее громадная масса, казалось, зависла в воздухе. Затем, наглядно демонстрируя третий закон Ньютона, направленные вниз струи раскаленных газов из пяти двигателей заставили ракету медленно двинуться вверх, в безоблачное небо. В этот момент Гагарин выкрикнул по радио то самое слово, которое очень скоро облетело весь мир и вошло в историю:

— Поехали! — воскликнул он».

Стивен Уокер. «Первый. Новая история Гагарина и космической гонки». М.: «Альпина нон-фикшн», 2024. — 578 c.