Ректор Иннополиса: деградации не будет, но скоро ИИ станет готовить нам яичницу

Какие российские компании способны конкурировать с создателями ChatGPT, сколько могут зарабатывать российские айтишники, почему в СССР уничтожили свою вычислительную технику и как школьники умудряются публиковаться в научных журналах. Обо всем этом и не только «Сириус(Журнал» поговорил с ректором университета Иннополис Александром Гасниковым.

Александр Гасников — выпускник МФТИ, доктор физико-математических наук, профессор, ректор университета Иннополис. Автор семи книг и более 200 научных статей. С 2016 года выступает экспертом в направлении «Наука» на научно-технологическом проекте «Большие вызовы» в Университете «Сириус».

— Александр Владимирович, вы руководите одним из проектов научно-технологической программы «Большие вызовы», работаете с талантливыми школьниками со всей России с 2016 года. В этом году ребята будут делать проект по разработке рекомендательной системы на основе больших языковых моделей. О чем идет речь?

Хороший пример: онлайн-кинотеатр. В любом таком сервисе вы выставляете фильмам рейтинги. Допустим, просмотрели сотню фильмов и расставили им баллы. Система вычленяет общие признаки этих картин и предлагает вам похожие на основе предпочтений. Если к этой информации добавить детали (пол, возраст, место проживания, интересы), рекомендации будут точнее. Есть разные архитектуры подобных систем. Например, недавно рекомендательные системы начали строить на базе языковых моделей. Задача последних — помочь рекомендательной системе за счет своей «модели мира». И тут возникают вопросы: как это взаимодействие наладить и как дообучить языковую модель?

На «Больших вызовах» школьники как раз и возьмутся на них ответить. Вообще, это новое направление, ему буквально два года. И, кажется, здесь можно успеть сделать что-то интересное.

Что такое «Большие вызовы»?

Научно-технологическая проектная образовательная программа, где школьники с 7-го по 10-й класс создают проекты под руководством наставников из технологических компаний и вузов. В этом году «Большие вызовы» проходят в «Сириусе» уже в девятый раз. В течение июля более 400 школьников будут работать в аудиториях и лабораториях Университета и Образовательного центра «Сириус» над 79 проектами.

Проекты разделены по 14 направлениям, каждое из которых заложено в Стратегии научно-технологического развития страны: «Агропромышленные и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Генетика и биомедицина», «Космические технологии» и «Новые материалы». В конце программы участники представят свои работы на большом фестивале проектов.

— О том, что на «Больших вызовах» ставятся серьезные задачи, говорит количество публикаций в международных научных журналах за авторством школьников-участников…

Да, уже после первой программы в 2016 году была серьезная публикация. Школьники 9-го и 10-го классов Федор Носков, Сергей Ким, Степан Плаунов и Даниил Смирнов сделали проект по ранжированию веб-страниц и оформили статью, которую затем опубликовали. Она неплохо цитируется. Речь в ней о том, как поисковая система выдает рекомендованные сайты. Школьники занимались этой темой с точки зрения математики.

Шифрованные письма и Монте-Карло: чему учат школьников на «Больших вызовах»

ЧитатьЕще был проект, связанный с распределением ресурсов базовой станции сотовой связи. Это алгоритмы работы вышек мобильных операторов. Проектом занимался ученик петербургского физико-математического лицея № 239 Дмитрий Пасечнюк. Он самостоятельно написал и выпустил статью в научном журнале. А к окончанию школы у него уже было более 20 публикаций.

И все эти работы, которые разрабатываются на «Больших вызовах», а затем публикуются, индексируются самыми авторитетными международными наукометрическими базами данных — Scopus и Web of Science.

— Искусственный интеллект все активнее входит в нашу жизнь. А не деградирует ли человечество, переложив какие-то свои функции на программы?

Думаю, через два-три года мы будем просто давать команды искусственному интеллекту, а он будет выполнять. Работа будет заключаться в правильном формулировании того, что нам нужно. Например, написать код или даже приготовить яичницу.

ИИ будет развиваться естественным образом, маховик уже раскрутился, и его не остановить

Если же сравнивать физические способности человека, жившего 500 лет назад, и современников, то можно увидеть, как произошла мышечная атрофия. Предки были сильнее, иммунитет у них был лучше. В этом смысле происходит некая деградация.

Но если раньше дети развивали определенные навыки, то сейчас этого просто не надо делать. Это не значит, что мы будем совсем деградировать, просто у нас будет время и возможность развиваться в чем-то еще. И при сохранении должной конкуренции — например, того же полового отбора — девушки просто не будут выбирать лентяев, которые только и разговаривают с голосовыми помощниками. Деградации по спектру не предвидится.

— У вас большой опыт преподавания, поэтому интересно узнать ваше мнение о первой программе Университета «Сириус», которая объединяет среднее и высшее образование. На нее могут поступить выпускники 9-х или 10-х классов. Это будет ИТ-специалитет, который рассчитан на пять лет. Как вы считаете, насколько такой подход актуален сегодня?

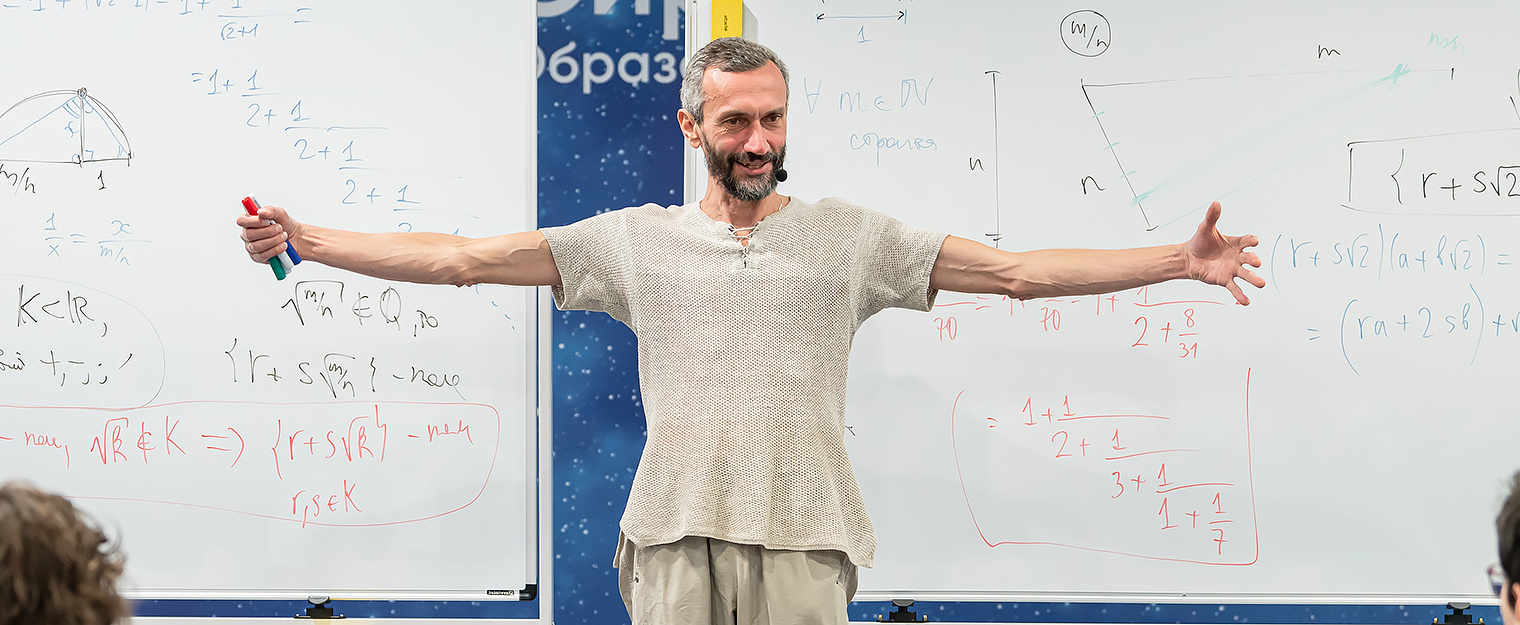

Александр Гасников рассказывает школьникам в «Сириусе» о вероятностных основах искусственного интеллекта

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Александр Гасников рассказывает школьникам в «Сириусе» о вероятностных основах искусственного интеллекта

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Сейчас очень быстро развиваются технологии искусственного интеллекта. Соответственно, срочно нужны профессионалы. Раньше подготовка такого специалиста занимала шесть лет. Сейчас столько времени нет — эти люди требуются здесь и сейчас. Но речь не про всех школьников, а про тех, кто четко осознает в девятом классе, чего он хочет. Таким ребятам «Сириус» предлагает новый трек, где они фактически получают профессиональное образование начиная с 10-го класса.

Очень здорово, что такой шаг делает именно Университет «Сириус», потому что это топовое место в плане дополнительного образования

И это будет некий вызов, поскольку речь не только об условных 50 школьниках, которых сейчас набирают на ИТ-специалитет. Этот опыт потом будет тиражироваться на всю страну, что создает дополнительную ответственность, поскольку в России такое впервые.

Как устроен ИТ-специалитет Университета «Сириус»: вопросы и ответы

ЧитатьПравда, нужно учитывать, что таким образом сокращается фундаментальное образование. То есть выпускники такого специалитета будут знать меньше, чем, например, выходцы из старой доброй физтеховской системы.

— В России столько крутых специалистов, талантов, технарей. Почему мы сами ничего не создаем в плане «железа»? Почему нет высокотехнологичного производства?

Мы умный народ по отдельности, но не во все времена прогрессировали умно. В начале 1990-х часть ученых вынуждена была податься в торговлю, другая уехала на Запад. Например, один из главных людей в области машинного обучения — это Владимир Наумович Вапник. До перестройки он работал в Советском Союзе, здесь же получил свои основные результаты. То же самое с Юрием Евгеньевичем Нестеровым, Аркадием Семеновичем Немировским — они были (и остаются!) главными специалистами в области оптимизации.

Настройка и контроль массовой продукции – компьютеров, на Волжском объединении электронно-вычислительной техники, 1991 год

Фото: © Эдуард Котляков / ТАСС

Настройка и контроль массовой продукции – компьютеров, на Волжском объединении электронно-вычислительной техники, 1991 год

Фото: © Эдуард Котляков / ТАСС

Сейчас мы идем по такому треку, что со временем, наверное, вполне можем догнать и перегнать тех, с кем соревнуемся. А то, что случилось отставание, связано как раз с политикой 1960–70-х годов, когда в стране отказывались от своих вычислительных машин, в конце 1980-х и начале 1990-х распиливали технику, сжигали уйму чертежей под присмотром американских кураторов. Это мне рассказывали люди, работавшие тогда.

Это боль всей жизни, когда человек 30–40 лет что-то делает, а потом его заставляют сжечь все, чему он посвятил свою жизнь. Вот поэтому, может быть, у нас сейчас проблемы? И после такого насилия над своей страной мы еще и оправились. В этом смысле проблема была куда глубже, чем просто создать что-то свое.

Проблема была выжить. И мы не просто выжили, а уверенно встали на рельсы научно-технологического развития

Для воспитания любого чемпиона нужно время. Процесс идет, и я с оптимизмом смотрю в будущее.

— Что нужно сделать, чтобы эти чемпионы от науки сегодня оставались в России?

Создать хорошие условия работы, чтобы ученые здесь развивались. Если эти чемпионы понимают, что они могут на Западе реализоваться, то их сложно будет удержать. Тот же хоккеист Александр Овечкин почему уехал в НХЛ? Не только потому, что хочет зарабатывать большие деньги, но и хочет стать лучшим (пример от А. П. Кулешова, президента Сколтеха).

Но если Запад по каким-то направлениям впереди, это не значит, что перспектив нет. Сейчас коллективы в «Яндексе» и Сбере, на мой взгляд, абсолютно конкурентны OpenAI и прочим. То есть не обязательно уезжать за границу, чтобы оказаться в конкурентной среде и расти.

На занятии по образовательной программе «Яндекса» в Научно-технологическом университете «Сириус»

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

На занятии по образовательной программе «Яндекса» в Научно-технологическом университете «Сириус»

Фото: Пресс-служба «Сириуса»

Если брать академический трек, то у нас центры искусственного интеллекта достаточно хорошо платят за статьи. И условия для ученых сопоставимы с теми, что на Западе.

Я знаю молодых ребят, которые за год зарабатывают от пяти до девяти миллионов рублей. В Европе зарплаты у молодежи часто меньше

Другими словами, в России есть возможности для развития: с одной стороны — среда, с другой — деньги. При этом убежден, что с западными коллективами нужно взаимодействовать, ездить на стажировки. Нам не стоит закрываться. Нужно смотреть на какие-то зарубежные достижения и делать их на свой лад. Не копировать, а вносить что-то свое. Я бы сказал, вдохновляться идеями.

То поколение, которое сейчас растет, вполне сможет выдержать конкуренцию. Например, первые участники «Больших вызовов» — фактически состоявшиеся специалисты. Страна в них многое вложила, и для них теперь открыты разные возможности. Эти ребята потом будут передавать знания дальше, как мы сейчас. И пусть мне не очень нравится преподавать, поскольку я больше люблю заниматься наукой, но вложенные в меня знания нужно отдавать дальше. И если мы с такой парадигмой будем воспитывать следующие поколения, то все сложится.

Савватеев: ЕГЭ сделать вступительным в вузы, а в школу вернуть выпускные экзамены

Читать