Романтика или рутина? Автор Сириус.Курсов о полевой биологии

Им нужно рано просыпаться, чтобы послушать пение птиц, а до научной станции порой добираться по болотам. Они ездят в жаркую Юго-Восточную Азию, но иногда и в июне оказываются заваленными снегом. Все это о биологах, которые работают «в поле». Подробно о них, а также о том, как устроен биофак, «Сириус.Журнал» узнал у выпускника МГУ и методиста курса по биологии для 8-го класса на Сириус.Курсах Бориса Неклюдова.

Биологов принято разделять на лабораторных и полевых — то есть тех, кто занимается исследованиями под крышей, и тех, кто изучает флору и фауну под открытым небом. Чего ждать от обучения и работы в кабинетах мы уже писали, а про вторых пойдет речь в этом интервью.

— Как устроен биофак?

Биофак МГУ дает уникальное обучение: такого мало и в стране, и в мире. Студенты получают фундаментальное биологическое образование. Изначально упор идет на научный кругозор, а не на практическое применение навыков. Тебя окружают невероятные люди, с которыми всегда интересно не только учиться, но и просто проводить время, общаться, ездить в экспедиции.

На первом курсе нет распределения по кафедрам. Дальше появляются направления: полевое и лабораторное. На первом изучают зоологию, ботанику — то, что связано с природой в ее естественном виде. Второе — это биохимия, молекулярная биология. Я выбрал полевое отделение и пошел на кафедру зоологии беспозвоночных, где учился до конца бакалавриата и куда поступил в магистратуру.

— Чем занимаются студенты на этой кафедре?

На нашей кафедре много выездных практик. После второго курса проходит так называемая зональная практика. Мы посещаем разные климатические зоны. Например, я и мои однокурсники ездили на побережье Черного и Белого морей, в Тульскую область. Везде мы находились около недели. Места, конечно, очень разные даже с точки зрения ландшафта — красота природы невероятная! Впервые увидеть полярный день необычно: даже организм не понимает, что происходит.

Все занятия были интенсивными, а условия довольно суровыми для людей без полевого опыта: жили в палатках, а на севере довольно холодно, до нуля ночью.

В одну ночь группу, стоявшую лагерем на сопке, даже занесло снегом (а это был июнь). Пришлось оттуда убегать

Мы много ходили — за день преодолевали километров 20 по пересеченной местности. Но это важная проверка. Такова жизнь полевого биолога.

Беломорская биологическая станция им. Н. А. Перцова

Беломорская биологическая станция была создана в советское время, на фото 1986 года — плантация мидий, относившаяся к этому научному объекту Фото: © Майстерман Семен / Фотохроника ТАСС

«Это уникальная станция, где можно исследовать живые объекты прямо в месте их обитания. Многие из них очень нежные и просто разрушаются при транспортировке, а там можно исследовать их в естественной среде. На Беломорской станции есть единственная за полярным кругом машина для чтения ДНК — секвенатор. Поэтому возможны не только морфологические или экологические, но и молекулярные исследования.

Станция почти отрезана от мира. Летом туда можно попасть только на корабле или пройти по болотам по линии электропередач (но это непросто), а зимой — на снегоходе. После палаток, в которых мы жили во время зональной практики, условия там кажутся просто отличными — есть столовая, баня».

Борис Неклюдов

Иногда бывают и зимние полевые практики. Это может быть, например, поездка во Вьетнам. Местный институт активно сотрудничает с МГУ, туда приезжают и сотрудники, и студенты. Но это скорее необязательная программа, бонус.

— Что вы изучали во время выездной практики?

Основная задача практики — знакомство с биоразнообразием. Иначе говоря, нужно побывать в разных местах России и изучить их обитателей. Это очень важно, потому что занимаясь биологией за партой или компьютером, ты оторван от объекта. А чтобы стать настоящим специалистом, важно «пощупать» объект, хоть какое-то время взаимодействовать с настоящими живыми организмами. Даже если вы будете заниматься биофизикой, биохимией, зоологией, нельзя рассматривать свойства живого в отрыве от свойств того, кому они принадлежат.

На выездной практике мы изучали флору и фауну: были и ботаника, и зоология. Например, мы много внимания уделяли изучению насекомых и их личинок. Из позвоночных в основном наблюдали за птицами — за их пением, повадками. Они просыпаются рано, так что и занятия начинались ни свет ни заря — послушать их надо еще до завтрака.

Учились на слух различать голоса разных птиц, а это не всем дается

— Как оцениваются результаты практики?

Мы собирали гербарии и сдавали гербарные папки в качестве зачета. А по орнитологии зачеты были на месте. Например, вы идете по лесу вместе с преподавателем, и он спрашивает, какая птица поет. Или по внешнему виду определяете ее. Так же были устроены зачеты по зоологии беспозвоночных: мы ловили их, изучали, потом говорили, кто к какому отряду относится.

— Как устроено образование на самом факультете?

В начале обучения есть много неспециализированных курсов: неорганическая, органическая, аналитическая, коллоидная химия; зоология; ботаника; цитология. На втором курсе начинается распределение по потокам и кафедрам, появляется специализация. Первые три курса очень загруженные: постоянные лекции, семинары, практикумы, лабораторные. На четвертом студенты занимаются дипломом и кафедральными спецкурсами. У нас это было более детальное изучение групп живых организмов и различные прикладные методы. И еще есть теоретические курсы, которые все обобщают. Например, мы долго изучали разные организмы, а итогом был курс по сравнительной анатомии.

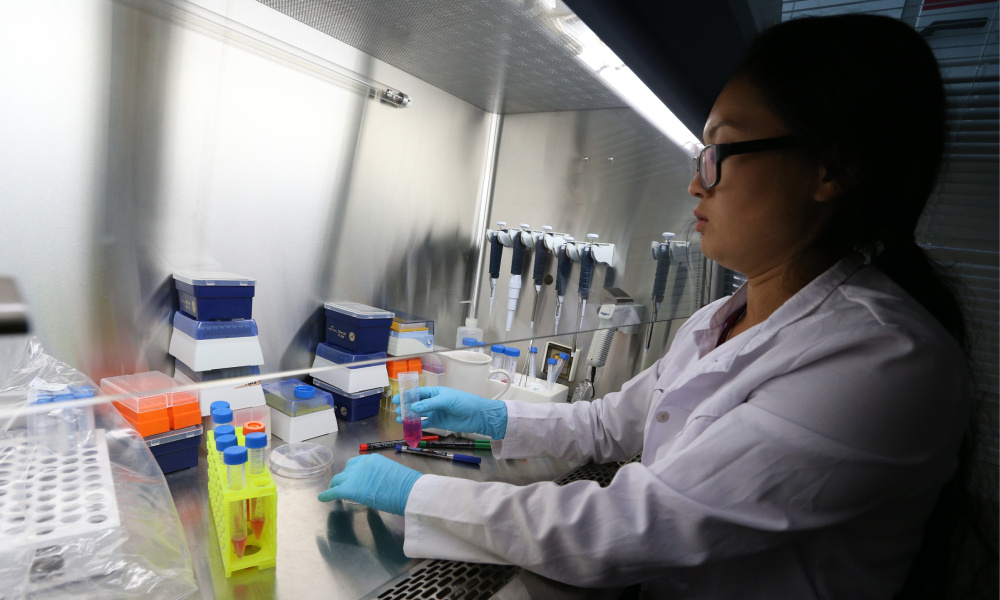

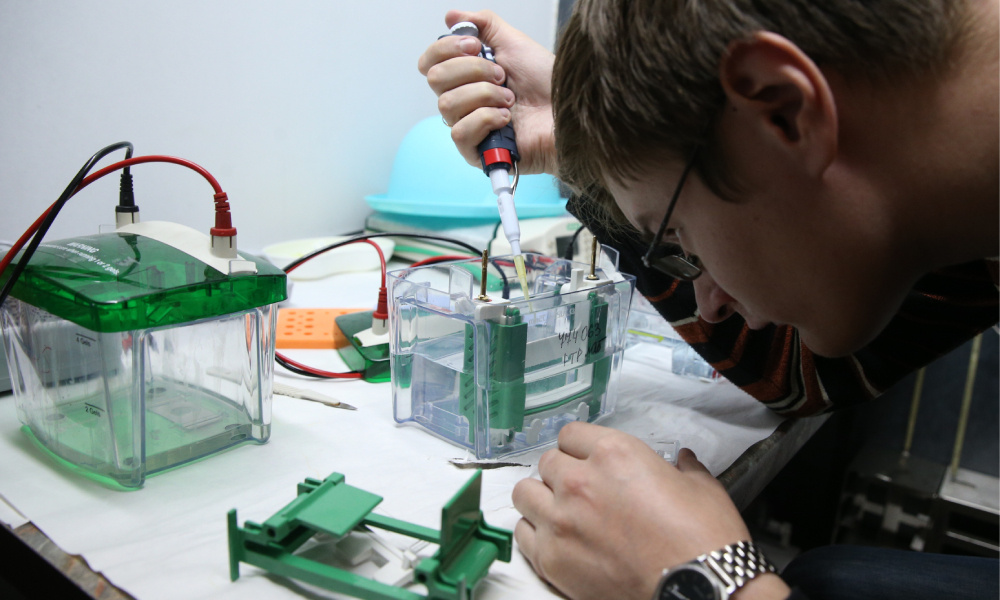

Эксперимент на кафедре биоинженерии биологического факультета МГУ

Фото: © Коротаев Артем / ITAR-TASS

Эксперимент на кафедре биоинженерии биологического факультета МГУ

Фото: © Коротаев Артем / ITAR-TASS

Любой выпускник нашей кафедры разбирается в зоологии всех беспозвоночных животных. Он может быстро переквалифицироваться в пределах биологической сферы, хотя дипломная работа в некотором смысле загоняет студентов в рамки. На кафедре много исследований по морфологии, анатомии животных, но есть и по биохимии беспозвоночных, экологические работы. Недавно открылась собственная молекулярная лаборатория, поэтому и новые научные методы активно используются.

— Куда выпускники биофака идут работать после университета?

Выпускникам в любом случае найдется занятие. Можно уйти в клинические медицинские исследования. Также есть сфера иллюстраций, которые нужны для научных книг и статей, иногда требуются трехмерные модели. Например, изображения для Сириус.Курсов создает моя одногруппница. Когда человек знает, как устроен объект, который он рисует, получается качественный результат.

Некоторые мои однокурсники остались в аспирантуре биофака, кто-то ушел в аспирантуру НИИ — в основном в Институт океанологии и Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Еще факультет сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом — там благодаря расположению есть много уникальных объектов для изучения.

Некоторые выпускники идут в сферу образования: преподают в школах и кружках. Путь науки довольно специфический — важно быть очень увлеченным, потому что карьерный рост в этой области неспешный. Как и в любой работе, есть рутина, так что не стоит романтизировать.

— Где можно больше узнать про биофак МГУ?

У нас есть «День биолога» — двухдневный научно-популярный фестиваль, где можно окунуться в среду биофака. В первый день можно послушать лекции известных ученых и популяризаторов науки, посмотреть выставки, второй день — это культурная программа с музыкантами и шоу. Можно еще прийти на Фестиваль науки — это общий фестиваль МГУ со стендами и экспозициями кафедр.

Сейчас существует множество кружков по подготовке к поступлению, в том числе и таких, которые предлагают экспедиции. И, конечно, есть день открытых дверей.