«В вузе важен принцип»: куда идти учиться на физика?

Прийти на физфак, а потом понять, что это не твое. Такое бывает, говорит доцент Московского государственного университета Константин Парфёнов, но ничего страшного в этом нет. Он уверен, что физик всегда найдет себя в жизни. О лучших российских вузах, где готовят таких специалистов, о сильных школах в столице и регионах, а также об идеальной схеме выбора специализации преподаватель МГУ рассказал «Сириус(Журналу».

Константин Парфёнов — кандидат физико-математических наук, доцент МГУ, составитель заданий для школьных олимпиад и автор Сириус.Курсов.

— В каких столичных школах лучше всего преподают физику сегодня?

Самая динамичная с точки зрения олимпиадной подготовки — московская школа Центра педагогического мастерства. Там преподаватели отлично понимают специфику интеллектуальных соревнований: либо сами побеждали в них, либо обладают опытом их организации.

Есть школы, в которых подбор преподавателей близок к ЦПМ, но нет такой заточенности на олимпиады. Например, в столичном лицее «Вторая школа» понимают, что такие соревнования — это круто, но пытаются к тому же дать материал и в другом формате.

Важно, чтобы схема работы преподавателя и запрос ребенка совпадали, а это получается не всегда. Разным детям подходят разные школы

При выборе учебного заведения лучше проанализировать, выпускники какой школы чаще поступают в вуз, в который есть желание попасть. Да, это косвенный признак, но показательный. Иногда не стоит тратить лишний час на дорогу до учебы ради небольшого преимущества в преподавании: это будет отнимать силы и время в 10–11-м классе, а значит, лишний стресс.

— На какие региональные школы стоит обратить внимание?

В Питере очень много хороших школ. В Саранске великолепный Республиканский лицей для одаренных детей, он готовит сильных выпускников. Специализированные учебно-научные центры есть в Новосибирске, Екатеринбурге.

И все-таки недостаток хороших школ по стране ощущается. Это касается всего цикла естественных наук, в области физики и химии особенно сильно заметно.

Конечно, мощные проекты вроде «Сириуса» и онлайн-курсов помогают сдержать упадок, но этого мало. Дистанционного формата недостаточно

— Чем вузовская физика отличается от школьной?

Она отличается методикой и форматом. Важно понимать, что и школы, и вузы все очень разные. Поэтому я буду говорить об условной специализированной школе с физико-математическим уклоном и серьезном техническом высшем учебном заведении.

В вузе важен принцип, а в школе — методика. В лучших школах в 10–11-м классе иногда проходят программу первого курса, но схема взаимодействия преподавателя с учениками все равно совсем другая. Все понимают, что студент — взрослый человек, поэтому задача преподавателя — объяснить, как надо учиться, не пересказать всю теорию, а изложить базовые принципы. Конечно, на семинарах есть разборы задач, но их перечень на экзаменах и контрольных намного шире и разнообразнее примеров на этих разборах. Предполагается, что студент усваивает не методику решения задачи, а принцип. А в школе чаще все наоборот.

Далеко не все абитуриенты технических вузов понимают эти различия. Обычно школьник поступает в физический вуз, если ему нравится профильный предмет. Тех, кто заранее знает, чем занимается современная физика на уровне реальной работы, а не красивых картинок, мало.

Часто есть романтическое представление о черных дырах и темных материях, а представления о настоящей работе обычно нет

— А какая она — настоящая работа физика?

У ученых-физиков есть три основных направления работы: фундаментальная наука, прикладная и инженерно-техническое направление. Первое — это изучение природных явлений. Второе — исследование процессов, для которых законы уже известны, и нужно придумать, как их применить на практике. При этом внутри каждого направления есть деление на экспериментаторов и теоретиков. Хотя в идеале физик должен уметь работать и головой, и руками. Разобраться, что ближе, лучше уже к концу школы, хотя так получается не всегда. Это сильно облегчит выбор и вуза, и кафедры в дальнейшем.

— Какие технические вузы вы бы порекомендовали будущим физикам?

Важно понимать, что судьба студента на 90 % зависит от того, как он будет учиться, а не где

Но чтобы сделать правильный выбор, важно зайти не на страницу вуза для абитуриентов и школьников, а на сайты кафедр и лабораторий, посмотреть, чем там занимаются в конкретных областях, примерить на себя.

И физфак МГУ, и МФТИ очень разнообразны. В первом больше фундаментальной науки, во втором — инженерно-технических специальностей. В МИФИ инженерного еще больше. Бауманка — один из лучших в мире инженерно-технических университетов, но с точки зрения фундаментальности знаний все-таки уступает МГУ. Новосибирский, Томский государственные университеты очень мощные. У всех вышеперечисленных широкий выбор специальностей, но некоторые узкие направления можно найти и в других вузах, в других регионах.

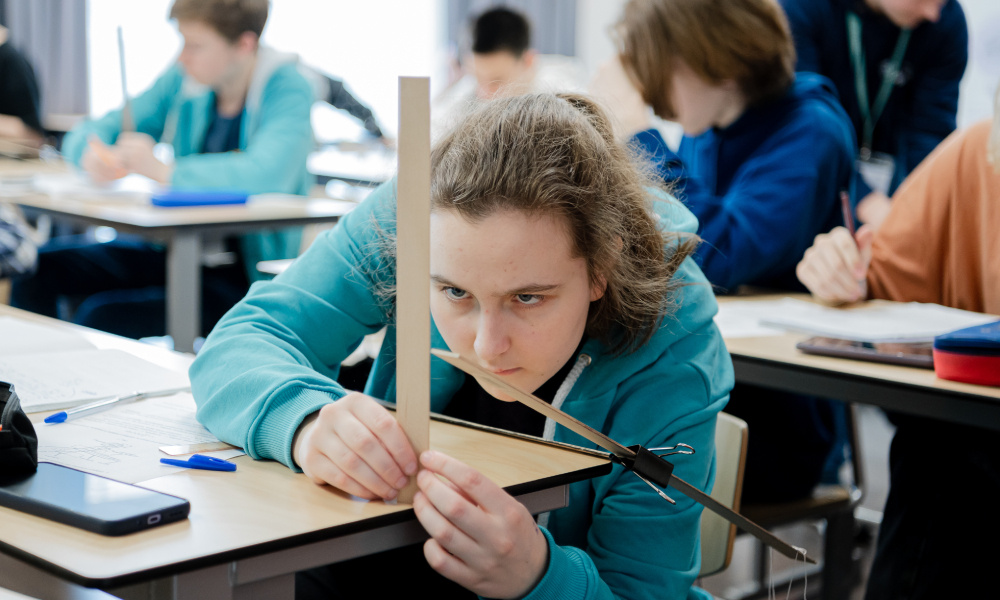

На лабораторном занятии в Московском физико-техническом институте

Фото: © Фадеичев Сергей / ИТАР-ТАСС

На лабораторном занятии в Московском физико-техническом институте

Фото: © Фадеичев Сергей / ИТАР-ТАСС

— В какой момент на физфаке МГУ необходимо выбрать кафедру?

У нас 40 разных кафедр. В конце второго курса надо определиться: студенты пишут курсовую работу, сами выбирают тему, кафедру, ищут научного руководителя. Это хороший способ сориентироваться в университете и науке.

Один мой студент в течение второго курса умудрился выполнить три работы на трех кафедрах

Поработав на всех трех, он выбрал, куда идти дальше. Это идеальная, хоть и очень трудозатратная схема.

— Что делать, если после поступления студент понимает, что не хочет быть физиком?

Если человек пришел на факультет и сказал: я не хочу быть физиком — это еще не значит, что он ошибся. Если хотя бы 25 % выпускников факультета становятся учеными, это уже феерический, очень высокий результат для вуза. Таких показателей зачастую не могут достичь даже самые элитарные университеты.

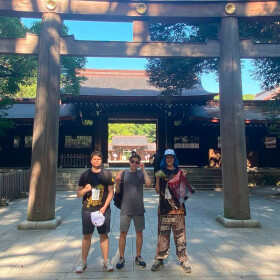

Студенты готовятся к сессии в читальном зале отдела физики научной библиотеки Московского государственного университета

Фото: © Никольский Алексей / ИТАР-ТАСС

Студенты готовятся к сессии в читальном зале отдела физики научной библиотеки Московского государственного университета

Фото: © Никольский Алексей / ИТАР-ТАСС

Поэтому если человек понял, что он не предназначен для науки, он может пойти в инженерию, в компьютерные технологии. Физическое мышление, на мой взгляд, самое системное. Может быть, математическое — самое логичное, но жизнь не настолько логична. А физика умеет работать с логикой жизни и природы. В этом смысле люди с физическим образованием часто находят себя в других специализациях. В том же бизнесе, например.

— Чего бы вы пожелали будущим студентам физфака?

Целеустремленности и умения получать удовольствие от учебы. В некоторых выпусках физфака у нас было до 12–15 человек, которых я сам для себя называл элитой курса. Каждый из них стал известен в своей области науки за пределами России уже к окончанию университета. При этом все эти выпускники очень разные: золотой медалист-олимпиадник и человек, который вообще в них не участвовал, юноши и девушки, экспериментаторы и теоретики. У них было только одно общее качество: им всем до единого очень нравилось то, что они делали.