Точки над «ё»: как одна буква улучшает стихи и портит жизнь

«Ё» — буква раздора. Споры о том, нужно ли ее употреблять, ведутся уже более 200 лет. Но ими дело не заканчивается. Возникают реальные проблемы: люди не могут снять деньги с банковского счета, получить наследство или развестись. Кто в этом виноват и что делать?

Программисты создали универсальный «ётатор» — компьютерную программу, которая автоматически расставляет букву «ё» в тексте, а художники стали применять так называемый «ёпирайт» — значок для маркировки тех изданий, в которых должна быть «ё». Одни люди активно внедряют эту букву в употребление, другим, наоборот, она доставляет неприятности.

Звук есть, буквы нет

В XVIII веке, когда энтузиасты начали пытаться по-особому оформить звук «ё» на письме, такое произношение считалось просторечием, признаком низкого социального статуса. Поэтому смелые предложения встречали сопротивление.

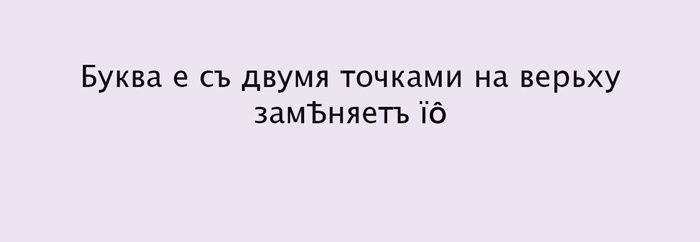

По легенде, идея с буквой «ё» принадлежит княгине Екатерине Дашковой — государственному деятелю, писательнице, педагогу. Она стала первой в мире женщиной, возглавившей Академию наук, и на одном из первых заседаний в 1783 году, как считалось долго время, предложила такой вариант написания. На самом деле речь там действительно шла о звуке «ё», но оформить его хотели в таком виде:

Буквы «ё» не было до самого конца столетия, пока в 1797 году не вышел альманах «Аониды» историка, поэта и литератора Николая Карамзина. Именно там в одном из стихотворений автор вместо привычного тогда написания слова «слiозы» (читалось как «слэзы») использовал вариант «слёзы». Для читателей была следующая пометка:

Пояснение Николая Карамзина к прочтению стихотверения «Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Экклезиаста»

© «Сириус.Журнал»

Пояснение Николая Карамзина к прочтению стихотверения «Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Экклезиаста»

© «Сириус.Журнал»

Карамзин поменял буквы, чтобы акцентировать рифму «розы — слёзы». Так поэт подчеркнул, что в этом слове должен быть звук «о», а не «э». Хотя в научных работах букву «ё» он не использовал.

Не «е», а «ѣ»!

Букву «ять» (ѣ) писали в тех словах, где по современной орфографии пишется «е». Разницы в произношении букв «е» и «ѣ» не было. Действовало простое правило: если в слове под ударением произносится «ё», то пишется «е»; если звучит «е», то пишется «ѣ» (снег — снѣгъ, щёки — щеки). В 1918 году из-за реформы образования буква «ять» исчезла из русской азбуки.

Авторство буквы «ё» также приписывали поэту и баснописцу Ивану Дмитриеву, сборник стихов которого «И мои безделки» был опубликован за два года до «Аонид». Но потом выяснилось, что в первом издании этой буквы не было. Ее добавили только во втором, а оно вышло позже карамзинского альманаха.

«Ё» и Сталин

Несмотря на авторитет Карамзина, «ё» еще долго пробивала себе дорогу. Хотя она и приглянулась многим русским писателям, в том числе Пушкину, обычно ее использовали только в личной переписке. Да, «ё» можно найти в примечании к «Евгению Онегину» в издании 1825 года, но такие случаи носили единичный характер. В печати эта буква воспринималась как проявление мещанства, да и типографские литеры были сложны и дороги в изготовлении.

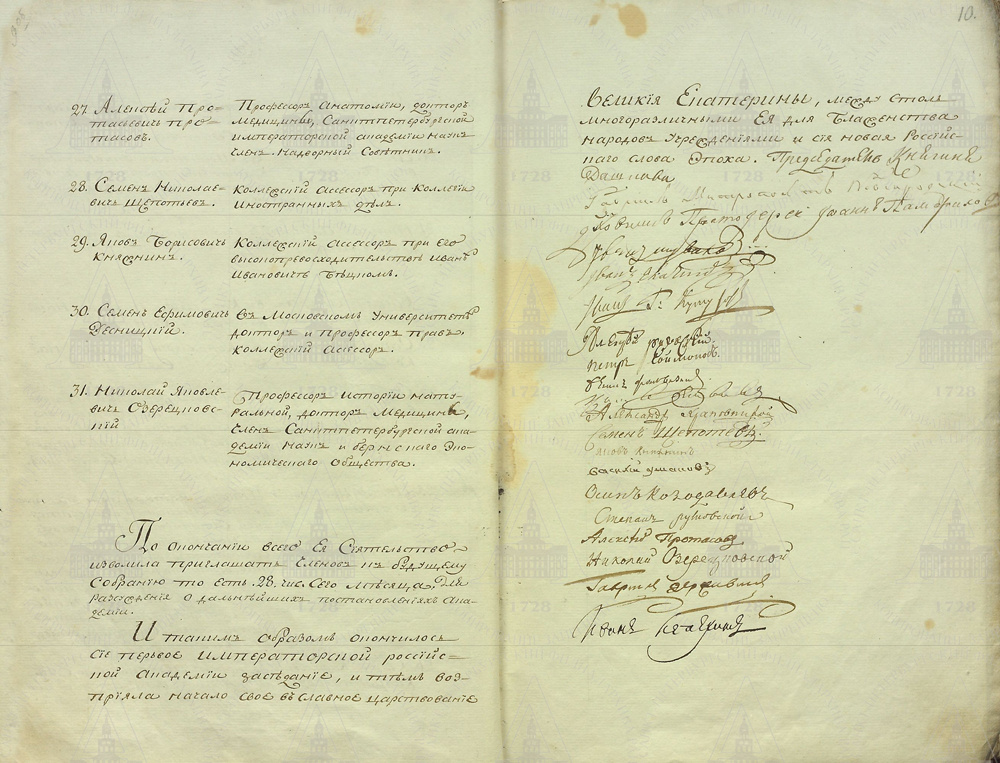

Первый протокол заседания Российской академии, на последнем листе подлинные подписи Е. Р. Дашковой и других участников собрания, 1783 год

© СПбФ АРАН

Первый протокол заседания Российской академии, на последнем листе подлинные подписи Е. Р. Дашковой и других участников собрания, 1783 год

© СПбФ АРАН

Все изменила революция. В 1917 году нарком образования Анатолий Луначарский издал указ, который гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы „ё“». А обязательной ее сделал Иосиф Сталин. По одной из версий, во время Великой Отечественной войны Верховный главнокомандующий был возмущен, когда увидел в документе одинаково написанные фамилии военачальников — Огнева и Огнёва. По другой, он обратил внимание на точность, с которой немецкие разведчики наносили названия населенных пунктов на карты, и потребовал от подчиненных того же.

24 декабря 1942 года был обнародован приказ «О применении буквы „ё“ в русском правописании». Так ее стали употреблять в школах и других образовательных учреждениях. Правда, спустя 14 лет букве вернули статус необязательной. И так по сей день.

Ё-мое!

Споры о «ё» могут казаться забавными и даже глупыми, пока дело не доходит до серьезных проблем. Например, до путаницы в документах с фамилиями, загвоздок при выдаче пенсии и материнского капитала, трудностей с получением наследства. На себе это ощутила фотограф «С(Ж» Алёна Енченко. Она не могла получить деньги в банке из-за несовпадения данных в системе.

«На счет мне перечислили крупную сумму денег, а я не могла ее получить в банке только из-за буквы «ё» в своем имени. То есть в паспорте она есть, а в бланке, который был заполнен отправителем денег, не было. Вместо буквы «ё» была е. Пришлось доказывать, что я та самая Алёна. Оказалось, что это произошло по технической причине: в банковской системе и в программном обеспечении просто не было буквы «ё». Вопрос решили в течение дня, но для этого отправителю пришлось лично объяснять, кому именно он отправлял деньги», — рассказывает девушка.

Чтобы подобных ситуаций было меньше, лингвисты предлагают использовать букву «ё» лишь в четко оговоренных случаях: в детской литературе; в словах, которые без этой буквы меняют смысл; для указания правильного произношения; в географических названиях; именах собственных. Именно это правило сейчас и действует, и ему нужно просто следовать.

Недворянское «ё»

Фамилию чемпиона мира по шахматам Александра Алехина часто произносили неправильно — Алёхин. Он из-за этого постоянно возмущался, настаивая на своем дворянском происхождении, не связанном с фамильярным вариантом произношения имени Алексей — Алёха.

«Когда, например, кто-нибудь спрашивал по телефону, можно ли говорить с Алёхиным, он неизменно отвечал: „Нет такого, есть Алехин“», — вспоминал советский лингвист Александр Реформатский.

Ну а те, кто считает «ё» недооцененной, ставят ей «памятники». Такие есть в Москве, Перми, Челябинской области, на месте бывшего села Ёлкино в Чувашии и в Ульяновске. Последний, пожалуй, самый известный, ведь он стоит на родине Николая Карамзина.