Прямая речь: почему молодые ученые выбирают «Сириус»

Работал в Италии, но вернулся в Россию, чтобы развивать здесь молекулярную медицину. Сейчас занимается разработкой препарата для борьбы с ожирением и участвует в создании вируса, который сможет уничтожать раковые клетки. Старший научный сотрудник Научного центра трансляционной медицины Университета «Сириус» Александр Егоров рассказал «Сириус.Журналу» о текущих проблемах в науке и предложил варианты их решения.

— Почему вы решили работать в России, а не в Европе?

— Когда я работал в Италии, то понимал, что делаю вклад в сообщество, к которому не принадлежу. Хочется приносить пользу людям, с которыми тебя что-то роднит, в том числе моим близким. Они живут в России. Хочется облегчить жизнь тем, кто страдает от наследственных и раковых заболеваний, сделать качество жизни в России выше.

В Италии я работал больше трех лет: сначала в Милане, потом — в Турине. Было много сложностей, в том числе базовых. Например, в здании, где я работал, периодически выключался свет, хотя оно было довольно новым. Я работаю с прибором, у меня очень дорогие антитела, которыми я «крашу» клетки пациента (а пациент уникальный — из него извлекли костный мозг), потом клеточные популяции, которые составляют одну стотысячную от всех клеток. А в этот момент выключается свет — и все, ты теряешь данные! Их больше не восстановишь!

— Можете сравнить то, как развивается наука в России и Италии?

—Судьба очень похожая: что в России, что в Италии — ученые сделали большой вклад в мировую науку, однако в последние 30 лет наблюдается некая стагнация, недофинансирование отрасли. Вливание [денег] в науку осуществляется по какому-то остаточному принципу. В Италии финансирование в основном происходит через благотворительные организации. Есть фонды, которые собирают деньги. Люди им перечисляют какие-то суммы в рамках благотворительности, также отчисляют часть своих налогов в пользу фондов — например, на исследования рака. В какой-то мере это позволяет развивать науку.

Александр Егоров родился в городе Набережные Челны, в 2006 году поступил на биологический факультет МГУ, в 2011-м — в очную аспирантуру факультета фундаментальной медицины МГУ.

В 2017-м защитил кандидатскую диссертацию «Участие транскрипционного фактора Prep1 в процессах адипогенной дифференцировки» по специальности «молекулярная биология».

В 2017–2020 годах работал в Институте молекулярной онкологии (Милан), в 2020–2021 годах — в Университете Турина.

С 2021 года является старшим научным сотрудником Центра трансляционной медицины в направлении «Генная терапия» в Научно-технологическом университете «Сириус».

— Почему вы выбрали «Сириус»?

— Было интересно общаться с людьми, которые пригласили меня работать сюда. Я сразу понял, что хочу развиваться здесь, для этого есть все необходимое современное оборудование.

«Сириус» вовлекает в науку молодых ученых

Он ищет людей, которым важны такие темы, как генная терапия, создание РНК-вакцин и новых химических препаратов.

— Расскажите о своих исследованиях.

— Я занимаюсь разработкой терапии наследственных заболеваний. Мой интерес, в частности, связан с тематикой жировой ткани и исследованиями дифференцировки ее клеток.

Что такое дифференцировка?

Дифференцировка — «программирование» клетки для того, чтобы она выполняла необходимые человеку функции в многоклеточном организме.

— Когда я оказался в «Сириусе», у меня мысли работали именно в этом направлении, поэтому первым делом я начал искать возможность продолжить исследования в данной теме. Я подал заявку на грант в Российский научный фонд. Так наша команда Центра трансляционной медицины Научно-технологического университета «Сириус» получила финансирование. Сейчас мы проводим исследования по изменению свойства клеток белой жировой ткани.

Жировая ткань бывает двух типов: белая и бурая. Последняя метаболически активна, ее основная функция — термогенез, то есть обогревание организма. В организме взрослого человека такой ткани мало, она сосредоточена в подмышках, между лопаток и над ключицами.

Среди людей, у которых в организме много бурой жировой ткани, меньше распространены кардиометаболические заболевания. Чем ее больше, тем меньше риск возникновения диабета, дислипидемии (нарушение липидного обмена в организме. — Прим. ред.), ишемической болезни сердца и гипертонии.

Ученые разрабатывают метод, позволяющий стимулировать трансформацию белой жировой ткани в бурую. Возможно, это поможет создать первый генотерапевтический препарат для лечения ожирения.

— Многие темы, над которыми мы работаем в «Сириусе», пришли вместе с основными сотрудниками. Например, директор нашего Центра трансляционной медицины Роман Иванов раньше уже занимался разработкой препаратов для иммунотерапии и онколитических вирусов (такие вирусы вызывают гибель раковых клеток, но безопасны для человека. — Прим. ред.). Мой руководитель Александр Карабельский еще до того, как Университет открыли, занимался аденоассоциированными вирусами, векторами для терапии наследственных заболеваний, онколитическими вирусами.

Ученые Университета «Сириус» разрабатывают противораковые вирусы. За основу взяли безопасный для человека вирус везикулярного стоматита. Новый препарат планируют использовать для уничтожения клеток глиобластомы, меланомы, рака головы и шеи.

Уникальность онколитических вирусов в том, что они размножаются преимущественно в раковых клетках и уничтожают их. При этом создается большое количество раковых и вирусных антигенов, которые обладают сильной иммуномодулирующей активностью. В итоге уничтожаются и соседние раковые клетки, и отдаленные опухолевые очаги.

В ближайшие пять лет исследователи рассчитывают выйти на стадию клинических испытаний. Некоторыми результатами команда поделилась на II Конгрессе молодых ученых, который прошел в «Сириусе» в начале декабря.

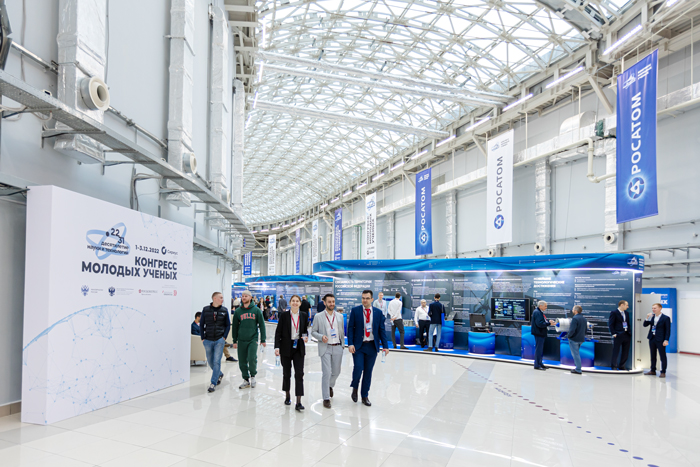

II Конгресс молодых ученых в «Сириусе»

С 1 по 3 декабря в «Сириусе» прошло одно из крупнейших научных событий года. На Черноморское побережье съехались ученые, ректоры вузов, руководители НИИ, научно-технологических центров, представители власти — не только России, но и других стран, в том числе Китая, Индии, Турции, Пакистана, Аргентины и Мексики.

— Как вы оцениваете II Конгресс молодых ученых, который прошел в «Сириусе» в декабре?

— Он был масштабным. Это уникальная возможность в одном месте и в одно время напрямую пообщаться с экспертами, которые уже добились больших результатов в науке. Например, обсуждали темы ядерных технологий, терапию опухолей, применение компьютерной томографии. Было интересно встретиться с разработчиками новых препаратов и обсудить их клинические испытания.

Я выступал одним из организаторов симпозиумов. Готовили материалы по генной терапии и моделированию заболеваний in vitro («в пробирке». —Прим. ред.). Это нужно, когда препарат еще нельзя протестировать на людях, потому что он не прошел доклинические исследования, но нам необходимо разработать функциональный тест, который бы показал, что препарат будет работать — правильно проникать в организм и доставлять ген, необходимый для терапевтического действия. Для этого разрабатываются функциональные модели, в том числе клеточные.

Так было, когда производили вакцину «Спутник V» против COVID-19. Довольно сложный препарат. Это вакцина и в то же время — вирус. В определенный момент встал вопрос, работает ли он, чтобы выпускать на рынок. Для этого нужны модели оценки функциональности препарата.

— Мы плавно подошли к теме привлечения молодежи в науку…

— Был очень мощный толчок, когда началась эпоха мегагрантов в России. Именно тогда были привлечены известные и способные ученые. Большинство из них — наши соотечественники, которые когда-то уехали за рубеж. Некоторые из них остались в России и работают до сих пор.

Конкурс научных мегагрантов Правительства РФ впервые прошел в 2010 году. Участие в нем приняли 179 российских вузов и 512 ученых. Было подано 507 заявок.

Предполагалось, что победителей будет 80, но перед объявлением результатов решили распределить только половину грантов. Каждый из победителей получил финансирование в размере около 150 миллионов рублей на создание лаборатории в одном из российских вузов.

В 2022 году прошел девятый конкурс грантов Правительства России. В нем приняли участие 235 вузов и 58 научных организаций. Кроме российских ученых, больше всего заявок подали исследователи из Германии (24), США, Франции и Италии (по 17), а также из Великобритании, Китая и Испании (16, 15 и 11 заявок соответственно). Совет определил 90 победителей, максимальный размер гранта — 90 миллионов рублей.

От лаборатории до коллайдера: кому и как государство помогает развивать науку

Читать— Миграция в научном сообществе — это сейчас мировая тенденция?

— Не буду отрицать. Сейчас в Америке самый большой рынок труда для ученых всего мира: в последние три года, то есть с начала пандемии, очень много людей уехали из США в связи с многочисленными ограничениями. Огромное количество постдоков, которые работали в США, вернулись в Европу. Там для них открылись новые возможности, а в Америке не хватает кадров. Есть много позиций, но мало желающих.

Кто такие постдоки?

Postdoctoral Fellowship, или postdoc, — это стипендия на стажировку в зарубежном университете для молодых научных работников, недавно получивших степень PhD.

Российского ученого, имеющего степень кандидата наук и хорошие публикации, обычно приравнивают к западному PhD.

Постдоками называют тех, кто получил подобную стипендию.

— Дело в том, что постдоки — это основные рабочие лошадки в науке. Это люди, которые имеют большой опыт, где-то публиковались, написали диссертацию, защитили ее и подтвердили свою квалификацию. В то же время это тупиковое развитие. В частности, в США очень сложно получить какую-то позицию выше. Например, перейти на профессорскую ставку или получить постоянную работу. Обычно в Америке постдокам предлагают очень короткие контракты — от полугода до года. Человек вынужден все время куда-то бежать — от одного контракта к другому. Как в крысиных бегах. Это очень сложная конкурентная система.

— Какие идеи, чтобы облегчить жизнь отечественным ученым?

— В российской науке есть довольно значимая проблема — нехватка собственного производства реактивов, ферментов, расходных материалов. Мы их заказываем из других стран. Иногда ждем по полгода.

Первое: мне кажется, если упростить в страну ввоз научных материалов, то это значительно бы помогло в исследованиях. Не пришлось бы тратить столько времени на важные тесты, которые можно было бы проводить быстрее. А еще лучше — наладить собственное производство нужных компонентов.

Для научных исследований не требуется такая сертификация, какая необходима для клинического применения. Поэтому наладить производство необходимых реагентов более чем возможно. Некоторые компании, я знаю, уже этим занимаются.

Например, в Москве производят реагент для трансфекции (в генной инженерии это метод изменения фенотипа, когда в клетку вводят чужеродную нуклеиновую кислоту. —Прим. ред.). Мы уже используем его в работе. Но нужно больше таких компаний. Так в том числе мы сможем стимулировать развитие науки.

Второе: нужны гранты для маленьких компаний. Мы культивируем клетки в питательных средах (специальные смеси с питательными компонентами для размножения микроорганизмов. — Прим.ред.), которые закупаем за рубежом: в Калифорнии, Японии, Индии. А в России производства подобных сред нет. Например, для вакцины «Спутник V» необходимо было закупить тонны сред в Китае или в Европе.

Это буквально вопросы национальной безопасности!

Если мы не сможем дальше их покупать, то придем к остановке производства высокотехнологичных препаратов. Надеюсь, до этого не дойдет. Пока с этим проблем нет, но об этом думать надо уже сейчас.

Поэтому для маленьких компаний нужны гранты на подобные проекты. В Москве они есть, но их должно быть больше, в том числе в других регионах. Например, в Краснодарском крае отличный климат, много свободной земли, где-то есть хорошие коммуникации, но нет рабочих мест. Вот там как раз можно было бы открыть небольшие производства для ученых.

Система грантов

Грант можно получить на исследования, издание научных книг, междисциплинарные проекты, новое оборудование, организацию научных экспедиций.

Гранты дают студентам, кандидатам или докторам наук, научным школам. В основном они не облагаются налогами. Сроки и объем финансирования зависят от программы, при этом ежегодно получатель гранта должен отчитываться, куда ушли деньги. От этого зависит, сколько ему выделят на следующий год.

Фонды могут отозвать грант и потребовать вернуть деньги, если ученые нарушат оговоренные условия: укажут в заявке ложные сведения, не выполнят план или потратят средства не по назначению.

Третье: производить не только дженерики, но и новые препараты. В «Сириусе» есть направление «Биотехнологии», которое активно развивается. В России мало кто этим занимается. Например, в стране всего несколько научных групп конструируют новые молекулы с заданными свойствами. А эта область важна в разработке новых лекарственных препаратов. Именно таких, которые бы вывели на новый уровень здравоохранение в нашей стране.

Что такое препараты-дженерики?

Дженерик (от английского generic drug) — это препарат-аналог, в котором активного вещества столько же, что и в оригинале. Он должен выпускаться в той же лекарственной форме, что и эталон. Обязательное условие — эффективность.

После изобретения лекарства компания-разработчик получает патент на оригинальную молекулу действующего вещества. Исключительные права на производство и продажу сохраняются в течение 20 лет. Затем и другие фирмы могут производить свои аналоги по цепочке.

— Кто должен готовить кадры для науки?

— В первую очередь это люди, у которых есть опыт работы на производственных предприятиях. Но поскольку у нас в России до определенного момента передовых предприятий в этой отрасли просто не было, то и передавать этот опыт на регулярной основе было сложно. Но, надо сказать, этот круг разомкнулся. Сейчас появляются необходимые специалисты. Как раз они и помогут.

«Сириус» предоставляет молодым ученым возможность учиться

Важно, что многие молодые ученые могут приехать сюда учиться по тем направлениям, которых еще не было в России. К примеру, в ближайшем будущем будет открыта магистратура по молекулярной медицине. Думаю, что это будет актуально для медицинских специалистов. Они смогут получить подготовку в том числе в генетике наследственных заболеваний и перспективной генной терапии.