Как симфония завоевала мир: главные композиторы жанра

Симфонии правили бал около трёхсот лет, определяя музыкальное мышление европейцев. Они стали высшим проявлением инструментальной музыки и вобрали в себя прогрессивные философские идеи. Расскажем о главных реформаторах в истории этого жанра и тех, кто оставил в нём самый заметный след.

Материал вдохновлен лекцией музыковеда, композитора и критика Ярослава Тимофеева «От мрака к свету и обратно».

Рождение симфонии

В переводе с греческого симфония — это «созвучие». В эпоху барокко так называли небольшие музыкальные пьесы, в которых соединяются два или три голоса. Первые симфонии были похожи на оперу без слов: на сцене появлялись персонажи, которые взаимодействовали друг с другом под музыку. Именно увертюры и инструментальные эпизоды из опер стали своеобразным источником для симфоний. Внесли свой вклад и оркестровые сюиты эпохи барокко. Оттуда же в жанр симфонии пришёл менуэт.

В XVIII и XIX веках Вена была музыкальной столицей мира, и то, чем жили её жители тогда, воплощают в себе все части симфонии. Обычно их четыре, а в финале обязателен хеппи-энд.

Самое простое, что есть в музыкальной гармонии, например, терцию (музыкальный интервал в две ступени), древние греки тоже называли симфонией, потому что два звука звучат вместе и работают заодно

Фото: © Sergey Zaykov / Shutterstock / FOTODOM

Самое простое, что есть в музыкальной гармонии, например, терцию (музыкальный интервал в две ступени), древние греки тоже называли симфонией, потому что два звука звучат вместе и работают заодно

Фото: © Sergey Zaykov / Shutterstock / FOTODOM

«Формулу четырёхчастного цикла симфонии можно соотнести с распорядком дня венского жителя: первая часть — это активная деятельность, работа; вторая — прогулка в парке; третья — бальные танцы во дворце; четвертая — всеобщий праздник на улице», — рассказывает Ярослав Тимофеев.

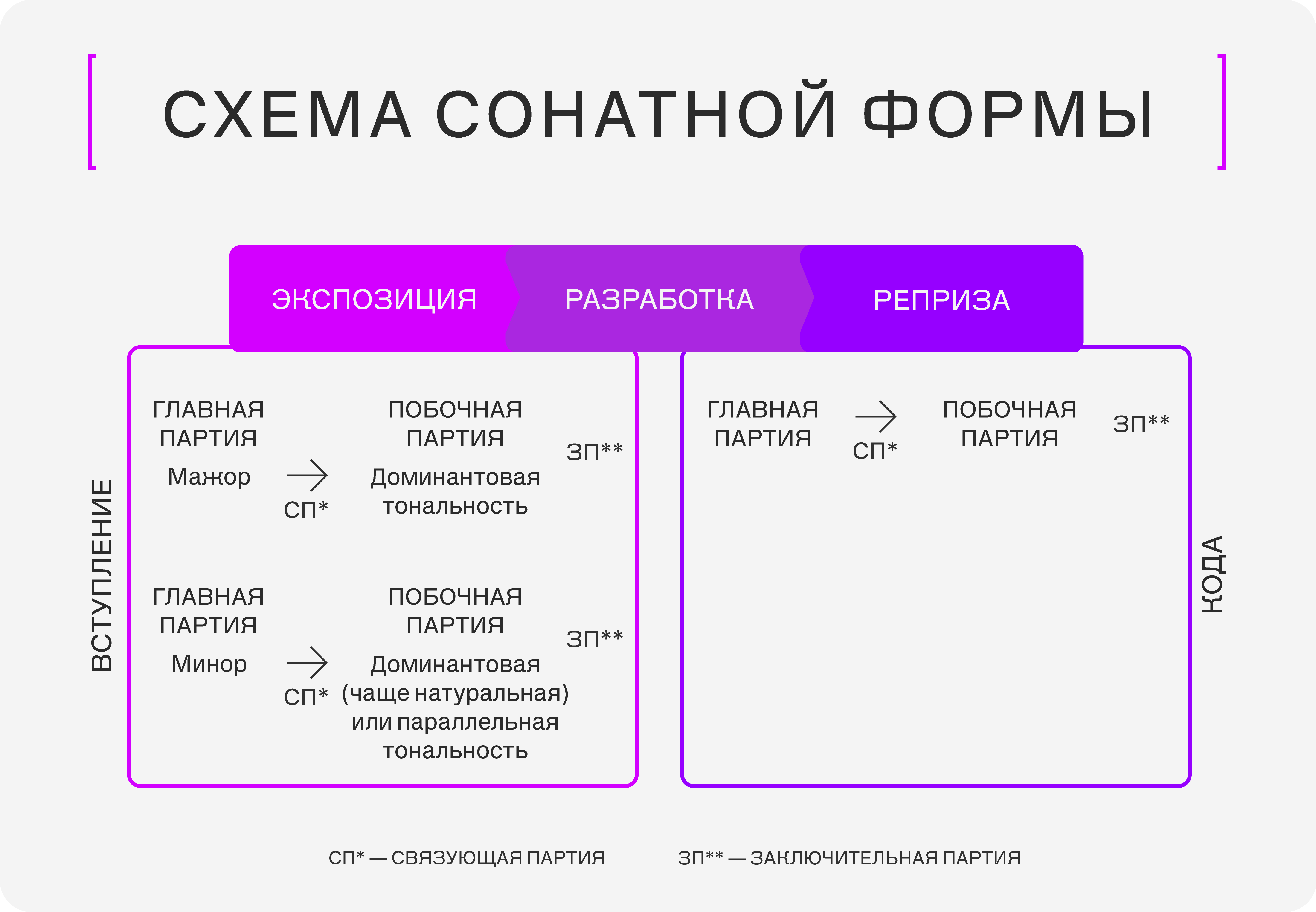

Самой важной, при этом сложной частью симфонии считается первая. Это своеобразный «фасад» произведения. Она пишется в сонатной форме, которую отличают не менее двух контрастирующих или конфликтующих образов. При этом первая часть делится на три раздела: экспозицию, разработку и репризу.

- Экспозиция. Здесь две партии, которые борются между собой, так как звучат в разных тональностях: главная (в большинстве случаев мажорная) и побочная. Переход из одной тональности в другую создаёт ощущение свежести и необходимости дальнейшего развития произведения. Присутствуют также связующая и заключительная партии.

- Разработка. Здесь происходит развитие: тональности меняются, темы борются и вступают во взаимоотношения, словно оперные герои. Именно из разработки вырос симфонизм.

- Реприза. В этом эпизоде главная партия победно возвращается. Побочная партия подчиняется главной тональности, тем самым восстанавливается цельность произведения. Также бывает дополнительный раздел — кода, он обобщает материал и делает некий вывод.

Теории происхождения сонатной формы

— Сонатная форма основана на законах риторической диспозиции — искусстве ораторского выступления, где есть чёткая структура: тезис, антитезис, доказательство и синтез в конце.

— На формирование сонатной формы оказала влияние диалектика Гегеля с её тремя главными законами: единство и борьба противоположностей, переход количества в новое качество, отрицание отрицания.

— Сонатная форма — это история завоевания мужчиной женщины. Главная партия обычно бывает мужественной и брутальной, а побочная партия почти всегда лирическая.

Главные симфонические реформаторы

Мангеймская школа

Эта школа сформировалась в середине XVIII века в одноимённом немецком городе. Там при княжеском дворе собрался самый большой и популярный в Европе оркестр того времени. Выдающиеся композиторы и исполнители придумали один из ключевых музыкальных приёмов — крещендо (от итальянского crescendo — «увеличивая, нарастая»). Этот термин описывает постепенное нарастание силы звука, благодаря чему музыка способна достигать оглушительных высот.

Йозеф Гайдн

Главным и первым композитором классической венской школы считается Йозеф Гайдн. Он почти всю жизнь работал на князей Эстергази, жил в их загородном поместье и практически в одиночку, методом проб и ошибок создал идеальный образец симфонии. Гайдн написал больше сотни произведений в этом жанре.

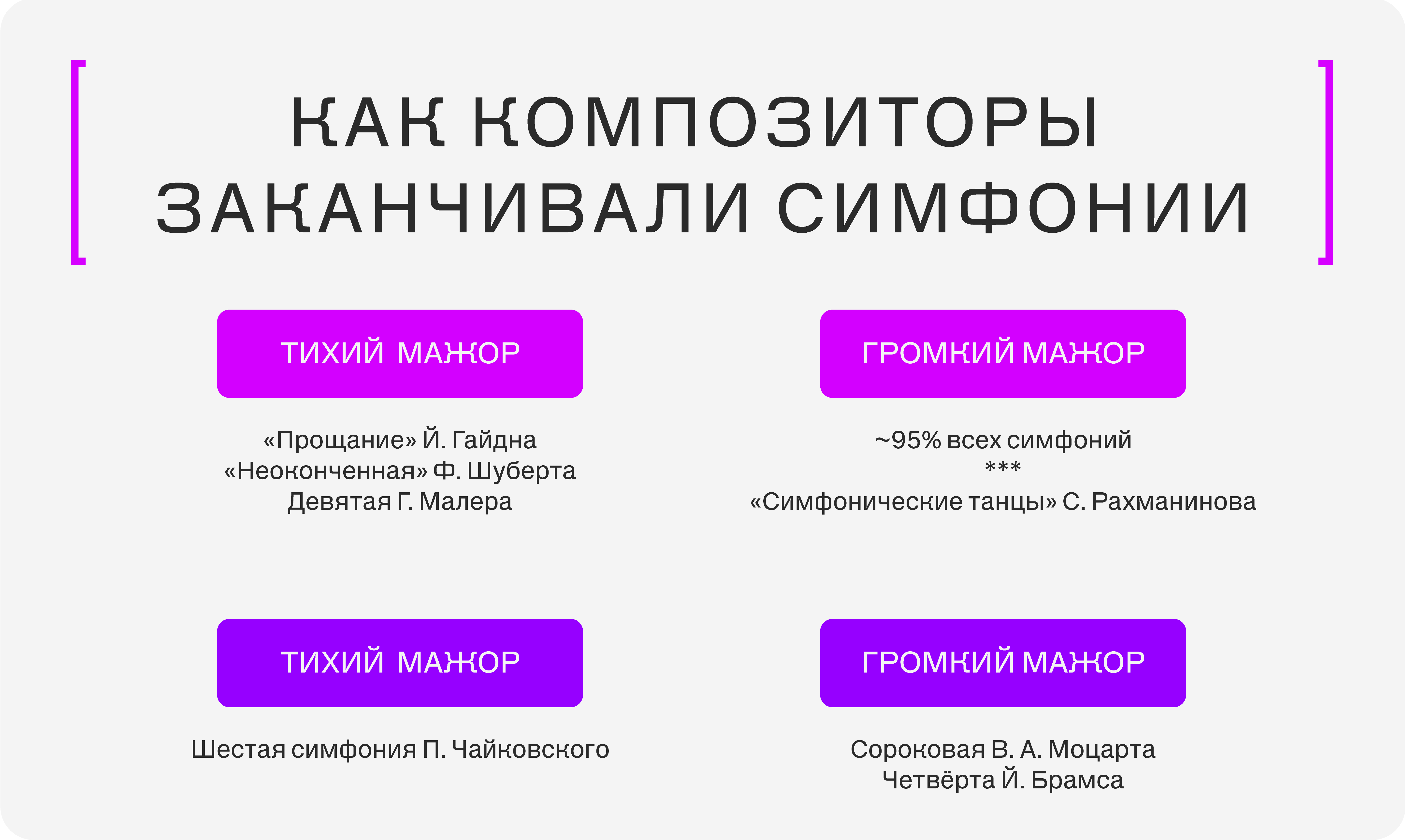

Он был великим экспериментатором, создававшим правила и нарушавшим их. Минимум 11 симфоний Гайдна написаны в миноре. Одним из первых значительных отступлений от канона стала Прощальная симфония (также известная как Симфония № 45). Она состоит из привычных четырёх частей, но в конце неожиданно появляется пятая — медленное завершение, своего рода дополнительное адажио, которое следует за финалом. Адажио написано в мажоре. Оно заканчивается очень тихо — пока музыка затихает, исполнители по очереди встают и уходят, и в конце на сцене остаются только два скрипача, доигрывающие свои партии. Ничего похожего на Прощальную симфонию в XVIII веке написано не было.

Согласно одной из легенд, пятая часть симфонии возникла из-за проблем, с которыми столкнулись музыканты оркестра Эстергази. У князей были летняя и зимняя резиденции. Однажды в холодное время года музыканты вместе с князем задержались в первой, где не было отопления, и начали замерзать. Они не могли напрямую сообщить хозяину дома о своей неустроенности, поэтому попросили Гайдна выступить в роли посредника. Симфония стала своеобразным намёком на их трудности.

Вольфганг Амадей Моцарт

Постепенно четыре части симфонии начинают осмысляться как единый цикл, а сама она — как самостоятельный жанр. Вот почему композиторы начинают писать меньше таких произведений. Если у Гайдна их было больше сотни, то у Моцарта — почти вдвое меньше, а у Бетховена не набралось и десяти.

Заупокойная месса «Реквием» стала последним произведением, над которым работал Моцарт вплоть до самой смерти от болезни

Изображение: Общественное достояние

Заупокойная месса «Реквием» стала последним произведением, над которым работал Моцарт вплоть до самой смерти от болезни

Изображение: Общественное достояние

Самые популярные симфонии Моцарта — 40-я и 25-я написаны в тональности соль минор, и обе заканчиваются в миноре. Это явное нарушение классических правил, но когда Моцарт писал трагедию, он не видел повода для радости в финале.

Людвиг ван Бетховен

Этот классик серьёзно повлиял на стилистику симфонии: ускорил привычные темпы, увеличил громкость, а также придал изысканной и изящной музыке классицизма «мускульную силу» и активность. Внимание слушателя он концентрировал не только на первой части, но и на событиях, которые развиваются по ходу симфонии. Благодаря Бетховену финал оказался самым важным.

В его творческом наследии можно выделить две группы симфоний: чётные (преимущественно лирические) и нечётные (активные). Существует предположение, что композитор нуждался в отдыхе после бурных нечётных симфоний, поэтому создавал в промежутках лирические. Знаменитая Пятая стала знаковым творением, так как в ней впервые проявился путь Бетховена от мрака к свету. Во время работы над ней композитор начал терять слух, и осознание этого стало причиной тяжёлой депрессии. В это время он был на грани самоубийства и даже написал завещание. Однако трудный этап удалось пережить, а финал симфонии стал триумфальным и торжественным.

Франц Шуберт

Эпоха романтизма привнесла в музыку новые тенденции. После Бетховена почти каждая симфония стала нести в себе особое послание человечеству и обладать внутренним сюжетом. Некоторые композиторы обозначали его прямо в партитуре — например, «в этом месте происходит битва, а здесь — любовь». Другие же, наоборот, стремились к «чистой музыке», чтобы не давать лишних намёков и не ограничивать восприятие слушателя.

Франц Шуберт стал первым великим композитором-романтиком. Он написал девять симфоний. Уроженец Вены был беден и не имел связей, поэтому его главную симфонию широкая публика услышала лишь спустя десятки лет после её написания. Тогда же Неоконченная симфония оказала влияние на классическую музыку — например, её отголоски можно услышать в произведениях Иоганнеса Брамса.

Симфония состоит всего из двух частей. Первая — медленное и тяжёлое проживание катастрофы, а вторая — попытка жить после неё. Неоконченную Шуберт написал за год до болезни, от которой будет долго страдать и в итоге умрёт, не дожив до 32 лет. До сих пор ведутся споры о том, были ли у этого произведения третья и четвёртая части и хотел ли композитор их написать.

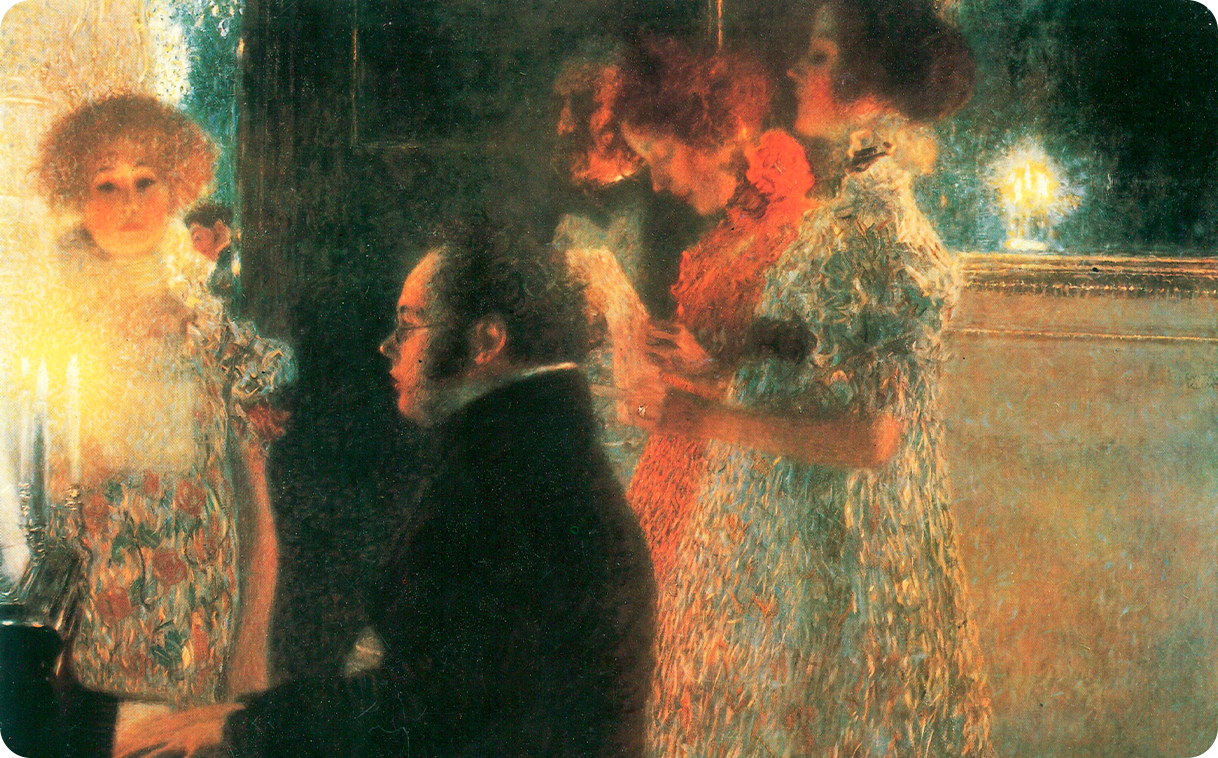

Густав Климт написал Шуберта, играющего на клавире, так, будто лично видел эту сцену (хотя композитор умер задолго до рождения художника)

Изображение: Общественное достояние

Густав Климт написал Шуберта, играющего на клавире, так, будто лично видел эту сцену (хотя композитор умер задолго до рождения художника)

Изображение: Общественное достояние

Иоганнес Брамс

В XIX веке композиторы начинают задумываться над симфоническими основами, заложенными Бетховеном. Они сомневаются и ищут новые пути развития, отказываясь от того света, к которому шёл великий немец. Одним из первых, кто изменил подход к симфонии, был Брамс, написавший четыре подобных произведения. Последнее стало вершиной его творчества. Четвёртая — трагическая симфония с мрачным финалом, в котором мир словно рушится с наступлением апокалипсиса. И речь не только о зданиях и городах, но и о самом человеке — Брамса больше всего остального интересовало устройство человеческого мозга и духа.

Пётр Чайковский

Чайковский любил симфонии и написал шесть таких произведений. Пять из них начинаются в миноре, но завершаются радостно. И каждый раз композитор был недоволен результатом, не решаясь при этом нарушить канон. Но в Шестой он в первый и последний раз нашёл свой идеальный финал. Это сочинение Пётр Ильич представил за девять дней до смерти, и сегодня все его интерпретации вращаются вокруг этой темы.

В первой части кого-то хоронят: звучит «Со святыми упокой…», который исполняется при отпевании. Во второй звучит странный вальс на пять четвертей вместо трёх положенных. Третья часть — зловещий быстрый марш, похожий на «Танец мышей» из «Щелкунчика». Финал получился медленным и тихим — это своеобразное угасание. Никто до Чайковского не решался завершить симфонию смертью — логичным концом жизни.

«Момент смерти Чайковский обозначил с помощью гонга или там-тама. Готовясь к исполнению Шестой симфонии, оркестры специально заказывают этот большой инструмент ради одного-единственного тихого удара в финале. После удара звучит строгий хорал медных духовых инструментов, который символизирует испускание духа (мы можем утверждать это благодаря подобным хоралам, звучащим в операх после смерти героев). Но это ещё не конец: контрабасы вступают с ритмом, явно напоминающим сердцебиение. Прежде чем музыка смолкнет, мы услышим 66 ударов сердца. Происходит странное наслоение двух разных отрезков времени: смерть уже пришла, но человек ещё около минуты остается жив. Думаю, что Чайковский в Шестой симфонии стремился встретиться со смертью, посмотреть ей в глаза, и ему это удалось. Чайковский как будто пришёл к смерти чуть раньше, чем она к нему», — считает Ярослав Тимофеев.

Пятая симфония Чайковского, в которой классик обращается к вечным вопросам бытия и теме судьбы, прозвучит на фестивале «Дни регионов России в Сириусе». Её исполнит Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением Дениса Власенко. Концерт пройдёт 15 апреля в Университете «Сириус».

Сергей Рахманинов

«Симфонические танцы» — очень таинственное произведение Рахманинова. Драматургическим центром симфонии является финал, где происходит самый настоящий апокалипсис. Он начинается с 12 ударов колокола, которые словно отсчитывают последние мгновения перед полуночью. Потом начинается шабаш: играет ксилофон, который в традиционной романтической музыке символизирует стук костей. А затем музыка приобретает сходство с мрачным погребальным хоралом Dies irae, после чего звучит мотив из русской церковной музыки — подлинный знаменный распев. Рахманинов будто стоит на пороге смерти, видит цельность всего мира и понимает, что всё взаимосвязано: Бог и дьявол, небеса и ад. Как и у Чайковского, в самом конце звучит тамтам. При этом в финале доминирует ощущение бесстрашия перед смертью.

Симфония определила развитие классической европейской музыки. Она стала попыткой ответить на главные вопросы всех религий и человечества: есть ли смысл жизни и существует ли она после смерти?