Чем занимается «цифровая селекция»

Как «подсветить» гены продуктивности и устойчивости к болезням? Зачем селекционерам яд скорпионов и где они берут ДНК для создания новых сортов? Ответили на эти и другие вопросы, пока разбирались в том, как устроена цифровая селекция.

«Цифровая селекция» — это современный подход к выведению новых видов растений, который объединяет привычное скрещивание с генетическими исследованиями и вычислительными технологиями. Сегодняшние селекционеры создают сорта и их гибриды с помощью математических алгоритмов строгого отбора и метода исследования генома GWAS. Для этого растения сначала проходят фенотипирование. Специальные датчики определяют их морфологические показатели (размеры и форму листьев, высоту, объём биомассы), физиологические параметры (скорость фотосинтеза, содержание хлорофилла, транспирацию), спектральные характеристики (вегетационные индексы, например NDVI) на разных этапах развития. Затем проводят GWAS — исследование для поиска SNP-маркеров. Это своеобразные ориентиры в длинной последовательности нуклеотидов, которые помогают «подсветить» гены, отвечающие за конкретные признаки вроде повышенной плодовитости или устойчивости к болезням. Это избавляет от длительных полевых испытаний, а значит, упрощает отбор перспективных растений.

«Обычно за генетическими ресурсами обращаются в ВИР, где хранятся генетические паспорта растений (там указаны фенотип, генотип), а также семена, которые сохраняются с помощью криоконсервации. Селекционеры определяют интересующий признак, который проявляется во внешнем облике растения, а затем проводят анализ ДНК, чтобы найти нужные гены. После выявления маркеров начинается цифровая часть селекции. На основании полученных данных с использованием методов комбинаторики подбирают наиболее перспективные варианты скрещиваний. А после анализа генетической информации выбирают линии с нужными SNP-маркерами и виртуально скрещивают их. Затем с помощью программ, которые рассчитывают вероятность появления нужных признаков у потомства, моделируют возможные комбинации скрещиваний in silico. И уже в конце растения из „выигрышных“ комбинаций высаживают в полевых условиях, чтобы подтвердить результаты цифрового моделирования на практике», — объясняет магистрант второго курса направления «Генетика и биотехнология растений» Университета «Сириус» Никита Миргородский.

Существуют растения, которые в процессе эволюции сами изменили свой геном, получив чужеродные гены с помощью бактерий. Такой процесс называется горизонтальным переносом генов. Он происходит в результате агробактериальной трансформации. Части бактериального генома сохраняются в растениях и даже дают некоторые преимущества, например, повышают эффективность фотосинтеза, что напрямую влияет на рост.

Сложность селекции полиплоидных растений связана в первую очередь с их генетической архитектурой: у них больше двух хромосом, что затрудняет анализ наследования признаков и поиск конкретных генов, отвечающих за эти признаки. Когда в геноме несколько копий одного и того же гена, становится труднее отследить, какая именно копия влияет на фенотип и найти SNP-маркеры.

Маркеры сцеплены с генами интереса, которые отвечают за нужные с точки зрения селекции признаки: устойчивость к засухе, болезням или повышенную урожайность. Именно на них сосредотачиваются исследователи при выведении новых сортов. Потом с помощью статистических моделей и алгоритмов машинного обучения можно предсказать, как изменения в геноме отразятся на фенотипе (то есть проявятся на живом растении). Также активно используются модели, которые имитируют взаимодействие генов внутри клетки, позволяя понять, каким образом изменения в одном участке ДНК могут повлиять на общую физиологию растения.

«Цифровая селекция» работает с помощью геномного анализа и компьютерного моделирования

Фото: © bigshot01 / Shutterstock / FOTODOM

«Цифровая селекция» работает с помощью геномного анализа и компьютерного моделирования

Фото: © bigshot01 / Shutterstock / FOTODOM

Откуда берут гены для селекции?

Чтобы встроить в растение новый ген, нужно сначала найти объект, у которого есть нужная последовательность нуклеотидов, отвечающая за желаемый признак. Гены для создания новых сортов растений берут из различных источников. Чаще всего учёные обращаются к генетическим банкам, где хранятся образцы ДНК семян и тканей как культурных, так и диких растений, позволяющие обнаружить уникальные варианты генов.

Кроме того, большое внимание исследователи уделяют изучению естественного генетического разнообразия: в дикой природе можно найти виды-предки, обладающие естественной устойчивостью к вредителям, болезням или неблагоприятным климатическим условиям. Гены таких растений можно использовать для развития устойчивости к гербицидам. В дикой природе растения вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным условиям, например, адаптируя геном с помощью рекомбинантных перестроек и транспозон.

Пометка organic: правда натуральное?

Производители продуктов питания используют разные уловки, чтобы выделить свой продукт среди остальных, например яркие упаковки с пометками «эко», «био», «органик». Последнюю иногда даже ставят на продукты неорганического происхождения. Все эти надписи вовсе не означают, что в производственном процессе не применялись пестициды и антибиотики. Логотип «без ГМО» — тоже маркетинговый ход, потому что в России продавать генетически модифицированные продукты запрещено.

Пометка organic обычно означает, что продукт произведён с соблюдением определённых стандартов, гарантирующих его натуральность и отсутствие химических добавок

Фото: © Tada Images / Shutterstock / FOTODOM

Пометка organic обычно означает, что продукт произведён с соблюдением определённых стандартов, гарантирующих его натуральность и отсутствие химических добавок

Фото: © Tada Images / Shutterstock / FOTODOM

Иногда нужные последовательности можно найти в геноме бактерий или архей. Например, ген AaIT из яда скорпиона Androctonus australis кодирует нейротоксин, специфически блокирующий натриевые каналы насекомых и вызывающий их гибель, благодаря чему растение получает защиту от вредителей без применения химических пестицидов. 35S-промотор — это промотор из вируса мозаики цветной капусты. Он широко используется в генной инженерии растений для сильной и конститутивной, то есть непрерывной экспрессии целевых генов практически во всех тканях растений. Ген Bt — один из генов, выделенных из бактерии Bacillus thuringiensis, кодирующий кри-протеин. Этот белок обладает инсектицидным действием против определённых насекомых-вредителей и широко используется в генетически модифицированных культурах (например, в хлопке или кукурузе) для защиты от гусениц и других вредителей.

Что нового можно создать с помощью «цифровой селекции»?

Главное применение технологий «цифровой селекции» — выведение растений с заданными свойствами. Например, насыщенных полезными веществами. Одно из последних достижений — высокоолеиновые масла, содержащие много стеариновой, пальмитиновой и олеиновой кислоты. Они снижают уровень холестерина высокой плотности, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Высокоолеиновые масла имеют высокую точку кипения и подходят для жарки.

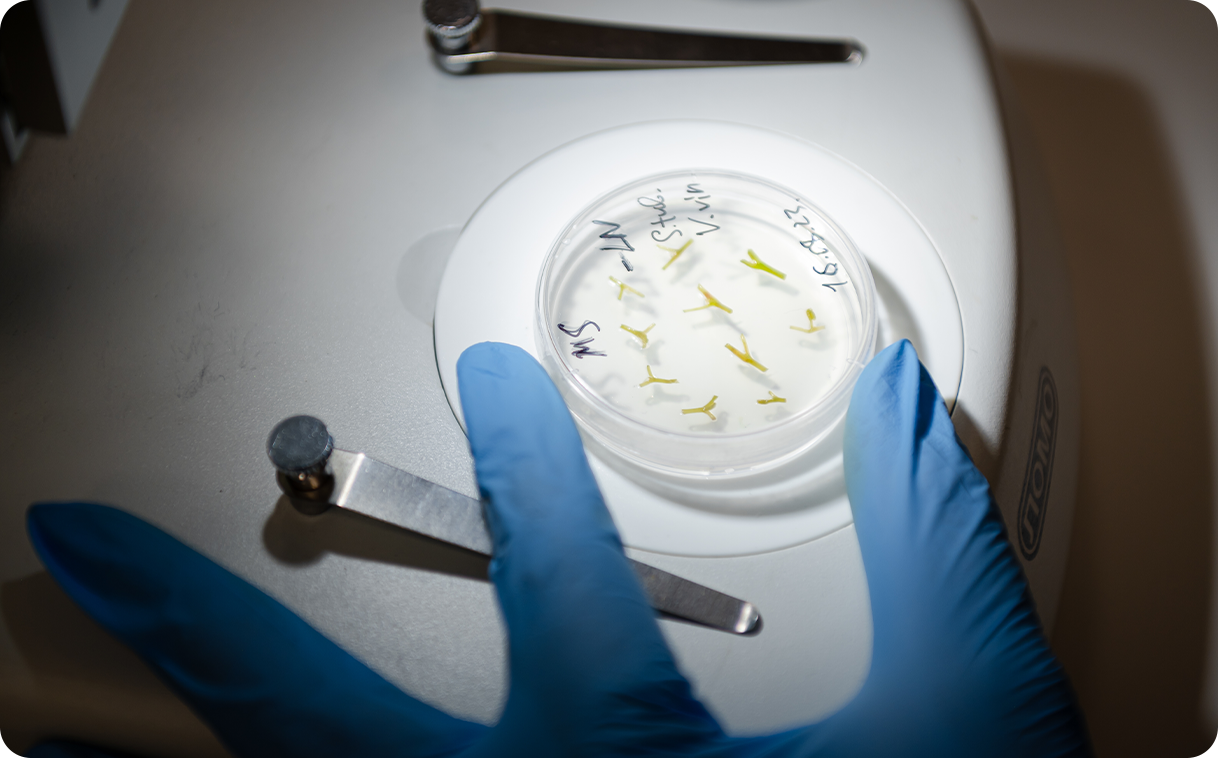

В России разрешена ускоренная и маркер-ориентированная селекция — оба варианта позволяют получать большие объёмы культивируемых растений

Фото: © Алёна Енченко / Медиадом «Сириус»

В России разрешена ускоренная и маркер-ориентированная селекция — оба варианта позволяют получать большие объёмы культивируемых растений

Фото: © Алёна Енченко / Медиадом «Сириус»

Холестерин — это жироподобное вещество, которое необходимо организму для нормального функционирования. Однако его избыток может привести к проблемам со здоровьем. Существует два типа холестерина. В обиходе их называют «плохим» и «хорошим».

«Плохой» холестерин (ЛПНП — липопротеины низкой плотности) может откладываться на стенках артерий, образуя атеросклеротические бляшки. Отсюда риск сужения просвета сосудов и нарушения кровообращения. Высокий уровень ЛПНП повышает вероятность возникновения инфаркта и инсульта.

«Хороший» холестерин (ЛПВП — липопротеины высокой плотности), наоборот, помогает удалять излишки холестерина из артерий и транспортировать его в печень для переработки. Высокий уровень ЛПВП считается защитным фактором, снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще в этом году на полях Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Воронежской, Самарской и Запорожской областей появится новый гибрид подсолнечника — Сурус ОР, выведенный селекционерами Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. Этот сорт способен противостоять негативным воздействиям окружающей среды, проявляет устойчивость к наиболее распространённым видам ложной мучнистой росы и фомопсиса. Этот гибрид был выведен с учётом генетической устойчивости к заразихе и предназначен для использования в производственной системе.

А специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова зарегистрировали патент на новый сорт арахиса, который получил название «Виктория». Предполагается, что он будет востребован в кондитерской индустрии.

Кроме того, достижения «цифровой селекции» помогают сокращать посевные площади, то есть эффективно использовать земельные ресурсы, сохранять биоразнообразие и уменьшать воздействие сельского хозяйства на окружающую среду.