От коров до обезьян: зачем клонируют животных и какие перспективы в России

Овечку Долли клонировали почти 30 лет назад. С тех пор учёные повторили успех с коровами, кошками, оленями, лошадьми и даже обезьянами, но с последними остаются сложности. Почему клонирование приматов — особенно трудная задача? Зачем вообще нужно «копировать» животных и как эта технология развивается в России? Спросили у директора компании, которая одной из первых стала заниматься клонированием в нашей стране.

Первый примат

Первая клонированная обезьяна появилась на свет на пороге нового тысячелетия — 12 октября 1999 года. Макака-резус по имени Тетра была создана американскими учёными методом так называемого расщепления эмбриона. На этом достижении специалисты из США не остановились, позже им удалось «сделать» первую в мире генетически модифицированную обезьяну. Во время эксперимента в яйцеклетку включили ген медузы, ответственный за флуоресценцию. Благодаря этому клетки Энди, как назвали примата, получили способность светиться (при наблюдении под специальным микроскопом), открывая уникальные возможности для исследований.

Второй страной, которая может похвастаться клонированными обезьянами, стал Китай. В 2018 году учёные Института нейронаук Шанхая создали двух генетически идентичных макак, названных Чжун-Чжун и Хуа-Хуа. Успеха удалось достичь с помощью того же метода, каким была клонирована овечка Долли. Речь идёт о переносе ядра соматической клетки (SCNT), когда из яйцеклетки удаляют ядро, а на его место помещают ядро другого типа клеток. В итоге развивается организм, идентичный тому, из которого получили замещающее ядро.

Сложность в клонировании обезьяны связана с выбором подходящего донора соматической клетки. Необходимо учитывать его возраст, состояние здоровья и генетическую совместимость с яйцеклеткой. Второй момент: процесс клонирования требует высокой точности и специфических условий. Для успеха необходимо удалить ядро яйцеклетки, перенести на его место ядро соматической клетки и стимулировать деление. На каждой стадии возможны ошибки, что делает задачу очень трудоёмкой. Вот почему большинство попыток завершаются неудачей.

Зачем клонировать обезьян?

Обезьяны — идеальные модели для исследований, связанных со здоровьем человека. Проводить некоторые эксперименты с клетками людей учёные не могут из этических соображений, а вот биологически близкие к нам приматы для таких исследований подходят, объясняет генеральный директор компании «Артклонтэк» Александр Кузнецов. Его компания в ближайшее время займётся клонированием нечеловеческих приматов (макак).

«Поскольку мы занимаемся репродуктивными технологиями для человека, то в своё время столкнулись со множеством нерешённых проблем, которые требуют детального изучения. Для этого нужны адекватные модели, то есть клонированные животные. На их клетках можно проводить исследования. Сегодня одна из важнейших задач — повысить репродуктивную способность человеческих эмбрионов для процедуры ЭКО. Сейчас эффективность переноса эмбрионов варьируется от 40 до 60 %, и в некоторых случаях процесс становится крайне сложным, вынуждая женщин многократно проходить дорогостоящую процедуру. В экспериментах на обезьянах мы планируем разработать подходы, позволяющие улучшить эффективность репродуктивных технологий для человека», — объясняет он.

Команда Александра Кузнецова начала исследования в области клонирования более десяти лет назад. Всё началось с разработки оборудования для ЭКО. Оказалось, что специализированные инкубаторы, предназначенные для выращивания эмбрионов, подходят и для использования в животноводстве. Такие аппараты создают особую среду, обеспечивающую оптимальные условия для выращивания качественных эмбрионов с минимальным количеством мутаций. Это повышает вероятность их имплантации в матку и увеличивает шансы получить успешное потомство. В итоге Кузнецов и его коллеги решили также заняться репродукцией сельскохозяйственных животных.

Клонированные бурёнки

Сегодня одно из самых клонируемых в мире животных — это корова. Учёные научились задавать ей высокие показатели продуктивности, что увеличивает прибыль фермерских хозяйств. А ещё такие животные отлично подходят для научных исследований в области механизмов наследственности и разработки новых методов селекции. К тому же крупные размеры и длительный период беременности у коров облегчают проведение экспериментов и наблюдение за развитием эмбрионов.

В 1998 году Япония вошла в историю, став первой страной, где были клонированы коровы — Ното и Кага. Учёные из Университета Киндай использовали стволовые клетки взрослой особи и применили ту же процедуру, что и при создании овечки Долли. Интересно, что Кага прожила долгую жизнь — больше 21 года, скончавшись от старости.

Клонированная корова Кага избежала убоя, поскольку ученые хотели изучить, как долго она проживёт в естественных условиях

Фото: © KYODO NEWS

Клонированная корова Кага избежала убоя, поскольку ученые хотели изучить, как долго она проживёт в естественных условиях

Фото: © KYODO NEWS

Компания Александра Кузнецова стала первопроходцем в России, занявшись клонированием коров. Этот проект представлял собой серьёзный вызов.

«Взяли у некоторых высокоценных коров выщипы из уха, выделили из них фибробласты. Обычно в коже они находятся в спящем состоянии, пока не активируешь. А когда уже в лаборатории начинаешь их размножать, то количество становится очень большим — несколько миллионов клеток. Из всего этого числа лишь несколько можно использовать для клонирования. Из них выбирают лучшие образцы, способные дать жизнеспособный эмбрион и в конечном итоге клон. За три месяца мы получили 150 эмбрионов от пяти коров — это выдающийся результат, сравнимый с лучшими мировыми показателями», — рассказывает он.

Кроме того, российские учёные модернизировали технологию клонирования SCNT, сделав её более эффективной и масштабируемой. Вместо хаотичных попыток получить единичные эмбрионы удалось наладить стабильный производственный процесс, который позволил получать их практически в неограниченных количествах.

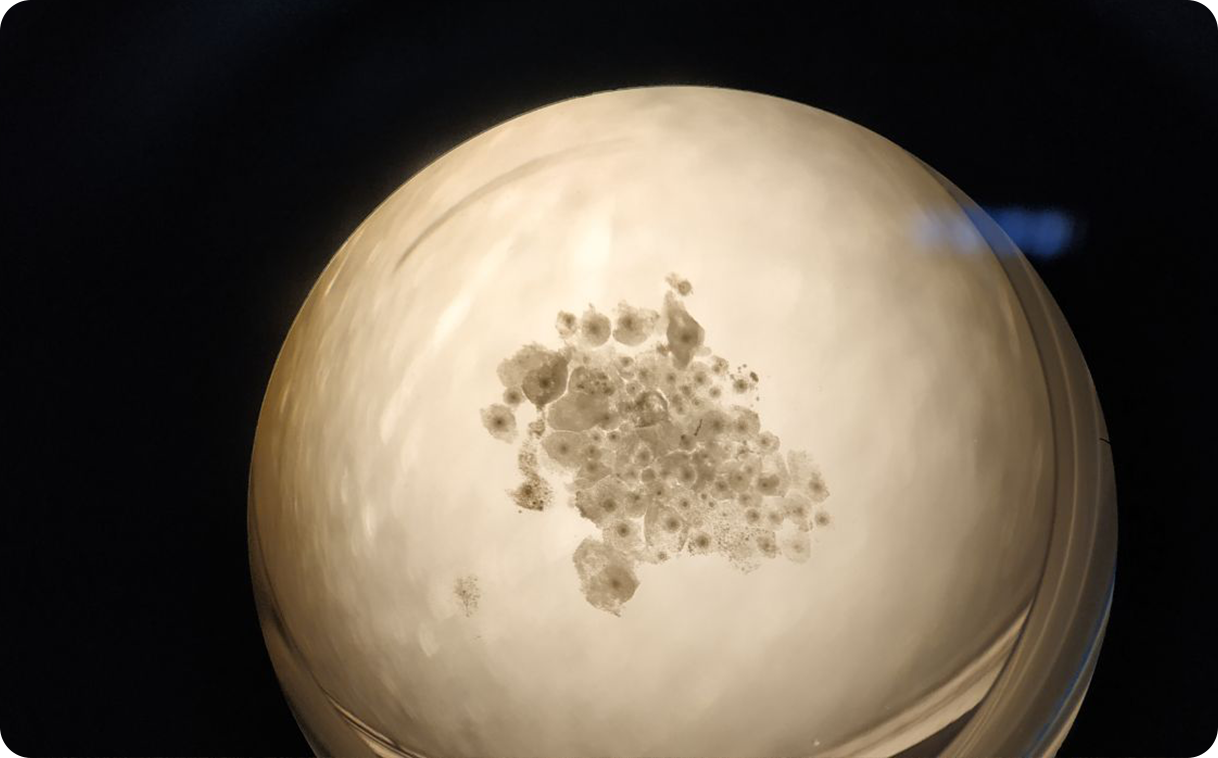

Так выглядят до клонирования ооциты — незрелые яйцеклетки, находящиеся в яичниках коров

Фото: © из архива «Артклонтэк»

Так выглядят до клонирования ооциты — незрелые яйцеклетки, находящиеся в яичниках коров

Фото: © из архива «Артклонтэк»

В итоге подходящие эмбрионы успешно пересадили коровам на ферме в Уфе. За подопытными внимательно наблюдали, словно за беременными женщинами, чтобы понять, насколько адекватно развиваются плоды. Исследователи следили за биохимическими показателями крови животных, гормонами щитовидной железы и печёночными ферментами, корректировали рацион и назначали необходимые витамины и медикаменты, чтобы обеспечить благополучное вынашивание.

Искусственно созданные телята рождаются крупнее обычных, их масса может превышать стандартные показатели в 1,2–1,5 раза. Это дополнительный фактор риска при естественных родах, так как высок риск застрять в родовых путях и погибнуть. Чтобы это предотвратить, на ферму заранее завезли всё необходимое оборудование. При этом команда применила методики, описанные в научной литературе, чтобы уменьшить вес плода внутри утробы (детали того, как это было сделано, остаются закрытой информацией). В итоге коровы отелились без эксцессов.

«На ферме было –15 ℃, на улице — в два раза холоднее. Мы привезли туда тепловые пушки, много реанимационного оборудования, всевозможные препараты, помпы, чтобы откачивать слизь из дыхательных путей телят. Подготовились по полной программе, потому что понимали, что нам их всех обязательно надо родить. Больше всего мне запомнился первый. Достаём его из утробы, отрезаем пуповину, а он сразу начинает брыкаться. Единственное, что мы успели сделать: измерить пульс, концентрацию кислорода, поставить первые уколы. Проходит два часа, а телёнок уже на ножках пытается ходить. Это было потрясающе!» — вспоминает Александр Кузнецов.

У двух из восьми новорождённых масса оказалась стандартной, а у остальных она лишь незначительно превышала обычную. Затем были успешные попытки клонирования коров в Самаре и Подмосковье. Сегодня такие животные продолжают жить на фермах, приносят потомство и дают молоко.

Перспектива клонирования свиней

В 2024 году в России провели свыше 3 000 трансплантаций органов, при этом в очереди на операцию остаются около 10 тысяч человек. Донорских органов не хватает не только в нашей стране, но и по всему миру. Сократить дефицит в будущем, возможно, поможет клонирование. Для этого лучше всего подходят свиньи благодаря их физиологической и анатомической близости к человеку. К тому же с этической точки зрения с ними меньше проблем, чем с приматами. Так что после клонирования обезьян в «Артклонтэке» намерены заняться свиньями.

«Наша основная задача на ближайшие годы — создание приматов и свиней. Это необходимо для получения клеточных продуктов и органов для регенеративной медицины и трансплантации. В отличие от дорогой и сопряжённой с рисками трансплантации от иммунологически совместимых доноров, мы хотим создать гуманизированных свиней, которые могли бы стать источником органов и тканей, совместимых с человеческими. В этом случае мы рассматриваем клонирование не как способ получения точной копии животного, а как инструмент для создания генетически модифицированных особей. На этапе эмбриона можно внести изменения, чтобы сделать его иммунологически совместимым с человеком, что позволит избежать отторжения пересаженных органов или тканей, что актуально при лечении ожоговых болезней и пластической хирургии», — отмечает Кузнецов.

В XX веке параллельно с опытами в области ксенотрансплантологии шли эксперименты по пересадке искусственных органов

Фото: © Альберт Пушкарев / ТАСС

В XX веке параллельно с опытами в области ксенотрансплантологии шли эксперименты по пересадке искусственных органов

Фото: © Альберт Пушкарев / ТАСС

Клонировать свиней сложнее, чем коров, из-за особенностей репродуктивной системы. К тому же физиология свинных яйцеклеток отличается от других млекопитающих: для их созревания необходимо больше цинка и требуются более длительные процессы, что также осложняет клонирование. Кроме того, для содержания свиней нужен дорогостоящий виварий, где животные находятся в стерильных условиях.

Впервые успешно клонировать свиней удалось в 2000 году в США. Пятерых поросят назвали Милли, Криста, Алексис, Каррель и Дотком. Тогда это был первый этап на пути создания животных, органы которых можно было бы пересаживать людям. После этого прорыва было много успешных попыток клонирования свиней. А в январе 2022 года хирурги из Нью-Йорка успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи пациенту с терминальной сердечной недостаточностью. Он прожил более двух месяцев после операции, что стало значительным достижением в ксенотрансплантации (межвидовая пересадка органов).

Законно ли это?

Вопрос клонирования животных в России частично регламентирован двумя основными подходами, при которых эмбрионы получают in vivo и in vitro. В первую очередь речь идёт о сельском хозяйстве, хотя «копировать» живые организмы можно и для сохранения редких пород, а также в научных целях.

Что касается клонирования животных вообще (клонировать человека запрещает федеральный закон), четких положений, касающихся запрета этой технологии, в законодательстве пока нет. Как нет и упоминаний о том, разрешено ли использовать продукты, полученные от клонированных животных, например мясо и молоко. Учёные утверждают, что употреблять их в пищу не опасно — у них тот же химический состав и питательная ценность.

Китаянка клонировала своего умершего пса Джокера (слева) за 22 тыс. долларов, справа — клон Джокера

Фото: © РБК

Китаянка клонировала своего умершего пса Джокера (слева) за 22 тыс. долларов, справа — клон Джокера

Фото: © РБК

Генно-модифицированные или редактированные?

С 2016 года в России действует запрет на выращивание и разведение генно-модифицированных организмов (ГМО) и соответствующей продукции. Исключение — проведение экспертиз и научно-исследовательских работ. А можно ли клонированных обезьян или коров считать генно-модифицированными?

Всё зависит от манипуляций с генами. Очевидно, что генетически модифицированные организмы создаются с использованием методов генной инженерии. Обычно в геном одного животного частично встраивается геном другого (будь то другой вид животных, растений или бактерий), чтобы придать ему новые характеристики. Например, в растение могут ввести ген бактерии, придающий ему устойчивость к определённым пестицидам.

Другое дело генное редактирование. В этом случае вместо внесения новых генов редактируются уже существующие для устранения или появления определённых физиологических или медицинских характеристик.

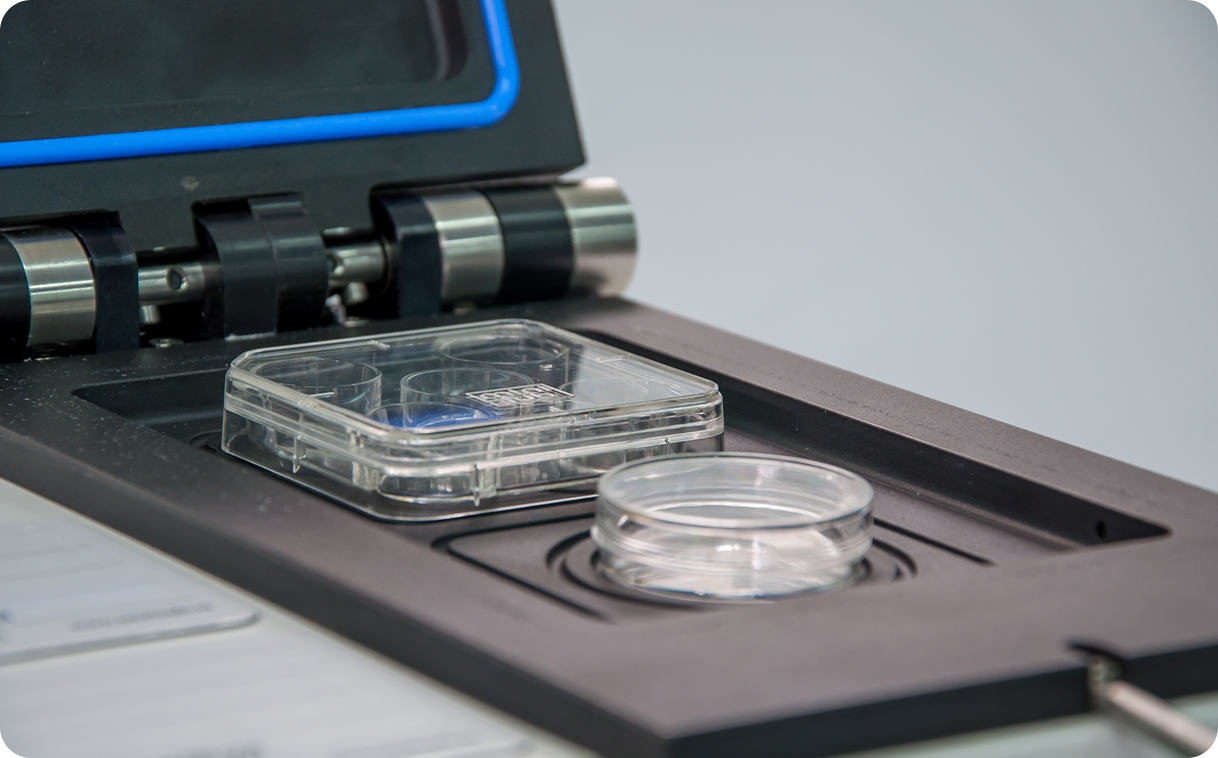

Планшетный инкубатор для эмбрионов, в котором ИИ отслеживает их развитие и оценивает жизнеспособность каждого, чтобы врач-репродуктолог смог выбрать оптимальный

Фото: © из архива «Артклонтэк»

Планшетный инкубатор для эмбрионов, в котором ИИ отслеживает их развитие и оценивает жизнеспособность каждого, чтобы врач-репродуктолог смог выбрать оптимальный

Фото: © из архива «Артклонтэк»

Первые клонированные млекопитающие жили значительно меньше своих оригиналов и страдали от возрастных заболеваний, унаследованных от взрослых доноров клеток. Однако с развитием технологий подходы к подготовке клонирования изменились. Сейчас перед процедурой клетки омолаживаются специальными методами. В результате эффективность клонирования возрастает — рождённые животные обладают здоровой репродуктивной системой и не имеют пороков развития.

Сейчас компания «Артклонтэк» готовит в Сириусе проект, связанный с клонированием обезьян. Учёные намерены использовать методы генетического редактирования, чтобы скорректировать определённые физиологические или медицинские аспекты для соответствия модели заданным параметрам. В этом случае животное не будет генетически модифицированным, потому что новых генов у него не появится. На клонированных приматах станут изучать процессы развития эмбрионов, генетические заболевания, а ещё с их помощью будут разрабатывать новые лекарства и тестировать методы лечения.