Книга недели: противозаконные звери

Где найти менеджера по работе с медведями или адвоката для чаек? Что делать с животными, которые решили похулиганить, и по каким законам их судить? Предлагаем оценить отрывки из книги-бестселлера, которая отвечает на эти вопросы.

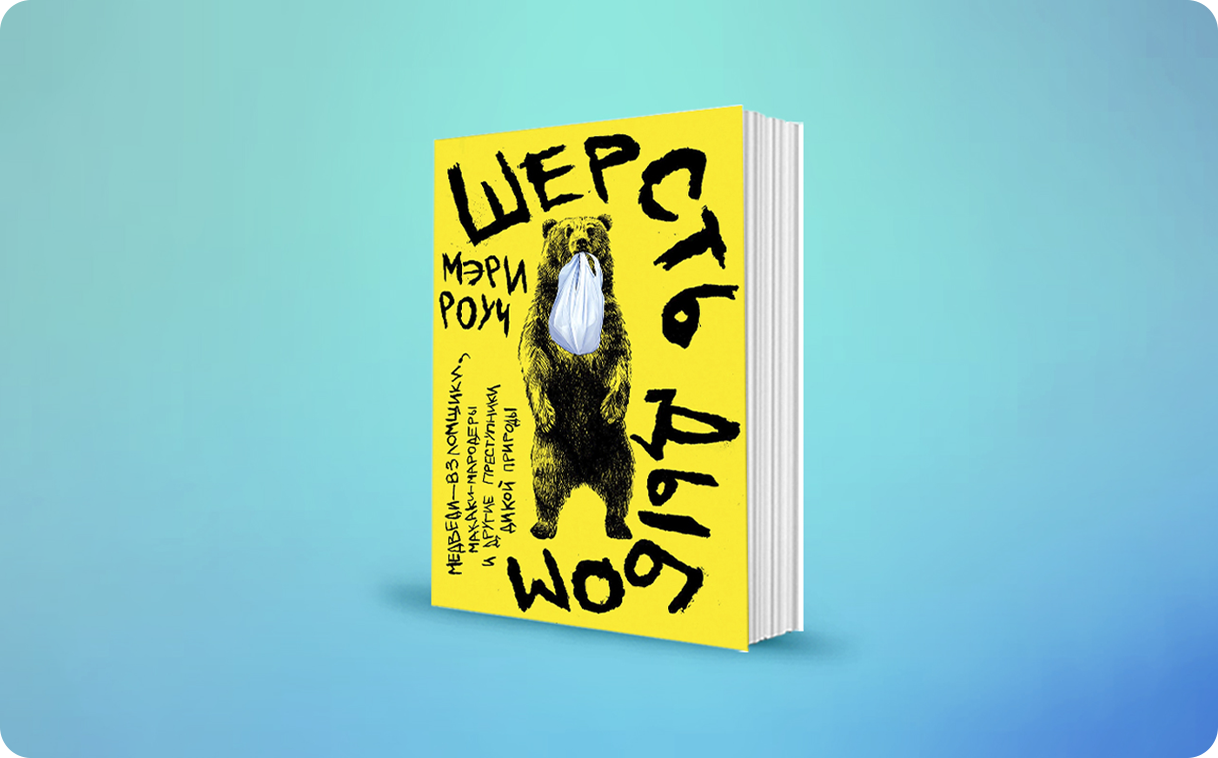

Шерсть дыбом: медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы

Мэри Роуч

«Интеллект слонов не всегда идет им на пользу. Слонов заставляют работать: раньше — в Вооруженных силах Индии, а с недавних пор — в лесной промышленности. К животным относятся как к штатным труженикам, а лесной департамент даже ведет журнал учета их рабочего времени. Этим „рабочим слонам“ жалованье, конечно, не платят, но, как сказал мне Наха, в возрасте пятидесяти лет они „выходят на пенсию“ и поселяются в пилханах — своего рода слоновьих домах престарелых, где их кормят, ежедневно моют и натирают маслом».

«Первыми биологами были натуралисты, а первыми натуралистами — охотники и звероловы. Никто не знал о животных больше — все эти „где“, „когда“ и „почему“ их миграций по Земле и временам года, отношений с добычей, соперниками и половыми партнерами, — чем люди, чье выживание зависело от этого знания. Первые музеи естественной истории сильно напоминали диорамы из магазинов Cabelа’s. Когда естественная история оформилась в отдельную дисциплину, а научная деятельность превратилась в профессию, усилились их соперничество и взаимная неприязнь. В 1941 году уже упоминавшийся здесь охотник Джей Брюс направил начальнику местного Отделения рыбных и охотничьих ресурсов письмо с просьбой не делиться новым докладом Брюса „Кугуар в отношении к соседствующим видам“. „Натуралисты уже украли у меня множество открытий и никогда не признавали моих заслуг, — говорится в письме. — Все, что они должны были бы знать, но не знали, они выдавали за собственноручно собранный материал“».

«Поиски средства для отпугивания альбатросов не принесли ничего, кроме разочарования. На нафталин птицам было плевать. Живых змей они проигнорировали. Проигрывание записанных сигналов тревоги и криков отчаяния тоже не вызвало никакой реакции. Это был как раз более или менее ожидаемый результат, потому что для того, чтобы заставить мидуэйского альбатроса издавать крики, которые можно было бы записать, птицу раскручивали, как в центрифуге, а остальные альбатросы, сидевшие на гнездах в нескольких футах от происходящего, даже не оглянулись посмотреть, что вызвало такой переполох. Альбатрос — невозмутимая птица».

Мэри Роуч ведет юмористические колонки в журналах Vogue, GQ, The New York Times Magazine, Discover

Фото: © «Альпина нон-фикшн»

Мэри Роуч ведет юмористические колонки в журналах Vogue, GQ, The New York Times Magazine, Discover

Фото: © «Альпина нон-фикшн»

«Если же опасность угрожает не машине и не человеку, а одному только зверю, всем начхать. В 2009‑м Служба национальных парков США решила проверить, смогут ли они спасти исчезающий вид черепах, установив мигающие огни и знаки „Осторожно, черепахи!“ на двух отрезках шоссе в Национальном заповеднике Мохаве. На обочине поблизости они поместили фигурку пустынной черепахи. Потом спрятались неподалеку, чтобы посмотреть, станут ли водители снижать скорость, тормозить или просто вытягивать шею так, как будто они и в самом деле высматривают черепах. Увы, нет».

«Эволюция сделала чаек всеядными, снабдила их подходящим клювом и толстостенным мускульным желудком, который выдерживает и отрыгивает обратно даже обломки раковин (а также клювы птенцов и детские подгузники), поэтому есть они могут чуть ли не все, что им заблагорассудится. Чайки такие же разные, как и люди. Одни держатся у берега и питаются пойманной рыбой. Другие кормятся на свалках. А третьи летают в города, где подбирают с тротуаров картошку фри и недоеденные хот-доги (чем, как предполагают авторы одного исследования, зарабатывают себе ишемическую болезнь сердца). Некоторые едят соседских птенцов, а кое-кто охотится в воздухе, хватая на лету дятлов и мелких певчих птиц. Сара недавно видела в рвотных массах одной чайки большую хохлатую мухоловку. „Хотя, — добавляет она, — учитывая, что птица прошла по пищеводу туда и обратно, это была уже такая себе хохлатая мухоловка“.

«В опасности не только желтоглазые пингвины. Под угрозой все нелетающие новозеландские птицы (и многие, у которых еще сохранились крылья). Десятки миллионов лет на этих островах не было никаких сухопутных хищников, поэтому птицам, что сюда прилетали, не нужна была способность быстро удирать. Со временем эволюция перестала совершенствовать крылья некоторых видов птиц и начала тратить энергию на развитие других особенностей, более важных для выживания. А потом на острова прибыли хищники — как „безбилетные пассажиры“, так и виды, специально завезенные с других материков. Каждый год инвазивные виды убивают около 25 миллионов особей эндемичных птиц Новой Зеландии: самые известные из них — киви, но страдают еще и попугаи какапо, синие утки, голубые пингвины и кеа (горные попугаи-падальщики, с которыми мы уже встречались в одиннадцатой главе). Горностаи — прирожденные убийцы и ловкие верхолазы. Они обожают яйца, но не откажутся полакомиться и молодой пташкой. Ежегодно около 40 % всех птенцов бурого киви с Северного острова, например, становятся жертвами горностаев».

Мэри Роуч. «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы», 2025. — 344 c.