Куда в России аллергикам лучше не ездить? Ученые дали ответ

Планируя рабочую поездку или отпуск, многие изучают не только достопримечательности и цены на гостиницы, но и местные аллергенные растения. Полезно в этом смысле будет исследование ученых из МГУ, которые выяснили, в каких районах России растет больше всего трав и деревьев, вызывающих у человека неприятную реакцию. Для удобства даже составили карту.

Аллергия на пыльцу растений — массовое заболевание, которым страдает каждый четвертый житель планеты. В сезон цветения можно часто встретить человека с насморком, кашлем, першением в горле, слезящимися глазами и покрасневшими веками — это явные проявления поллиноза. Если ситуацию запустить, то все это может перерасти в приступы бронхиальной астмы.

Чтобы упростить жизнь таким людям, ученые из МГУ выявили закономерности распространения аллергенных растений на территории России и установили особенно насыщенные пыльцой регионы страны. По рекомендации врачей они отобрали около 120 видов растений, относящихся к 17 семействам: злаковым, сложноцветным, ивовым, маревым, гречишным, березовым, сосновым, подорожниковым, кленовым, вязовым, буковым, крапивным, кипарисовым, ореховым, платановым, маслиновым, липовым. На первые шесть из них приходится порядка 90 аллергенных видов. Весной основными источниками аллергии становятся цветущие деревья и кустарники, летом — травянистые растения.

Главные растения-аллергены

– злаковые: кукуруза, овес, пшеница, ячмень, рожь, рис, ежа, мятлик, лисохвост, вейник, овсяница, щетинник, костер, просо, сорго (джугара), кострец, гребенник, душистый колосок, двукисточник, пырей, тимофеевка (аржанец), зубровка, райграс, ковыль, плевел, полевица, элитригия, манник, рострария (лофохлоа), перловник, трясунка, щучка, тростник, ежовник, свинорой, паспалум, канареечник, бухарник, многобородник, житняк.

– сложноцветные (астровые): амброзия, полынь, маргаритка, золотарник, одуванчик, астра, георгина, хризантема, ромашка, ноготки, девясил, тысячелистник, череда, цикорий, подсолнечник, пиретрум, пижма, мать-мачеха, лопух, бодяк, чертополох, василек, крестовник, календула, эдельвейс, хамомилла, сушеница, белокопытник, дурнишник, горчак, бородавник, нивяник, мелколепестник, латук, посконник, мицелис, ястребинка, кошачья лапка, осот, козлобородник, колючник, пупавка, скерда, прозанник, кульбаба, жабник.

– ивовые: ива (верба), тополь.

– маревые (лебедовые): лебеда, свекла, шпинат, дикий шпинат, портулак, марь, солянка, сведа, анабазис, солерос, аксирис, кохия, саксаул.

– гречишные: щавель, гречиха, горец, ревень.

– березовые: лещина (орешник), ольха, береза.

Среднегодовая температура воздуха, объем осадков за этот же период, средняя температура июля и сумма температур > +10 °С — это основные факторы, которые влияют на число видов аллергенных растений в биомах, выявили специалисты.

«Мы выяснили, что в целом для аллергенных растений, цветущих в течение всего вегетационного периода, характерно доминирование в биомах широколиственных лесов и лесостепей. Наиболее тесная положительная связь установлена между количеством видов аллергенных растений, цветущих летом, и среднегодовыми температурами воздуха, а также между всеми видами аллергенных растений и среднегодовой температурой воздуха», — сообщила старший научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ Татьяна Дикарева.

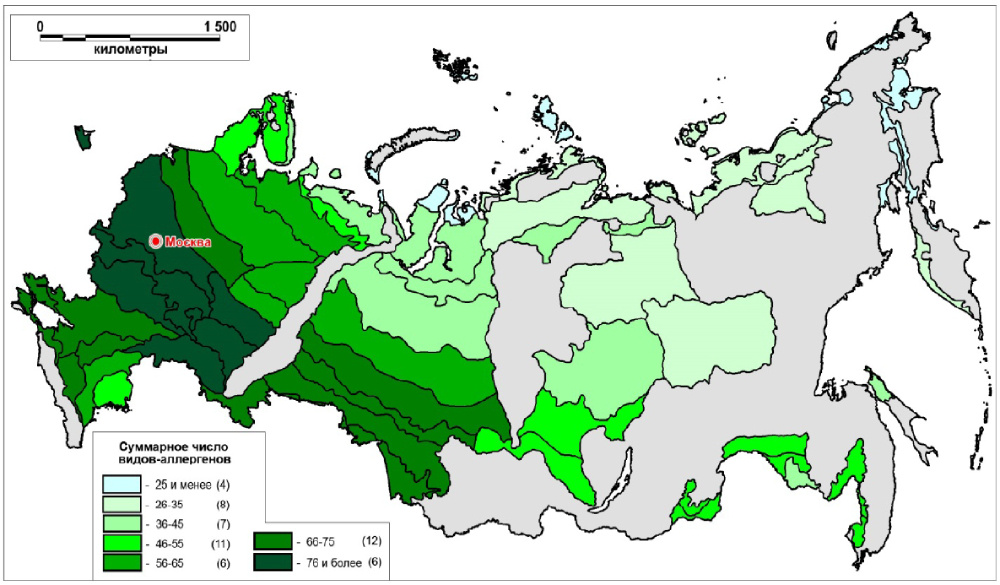

Суммарное число видов аллергенных растений, цветущих в течение вегетационного периода

Фото: © Дикарева Т.В., Румянцев В.Ю., Солдатов М.С., Малхазова С.М. / журнал «Аридные экосистемы»

Суммарное число видов аллергенных растений, цветущих в течение вегетационного периода

Фото: © Дикарева Т.В., Румянцев В.Ю., Солдатов М.С., Малхазова С.М. / журнал «Аридные экосистемы»

Оказалось, что максимальное число видов аллергенных растений на территории России — более 70 % — встречается в Днепровско-Приволжском широколиственно-лесостепном биоме. Много их (более 60 %) и в смешанных лесах — это Вятско-Камский и Смоленско-Приволжский биомы широколиственно-хвойных лесов.

Очевидно, что при движении с севера на юг число аллергенных видов постепенно нарастает. Например, в Новоземельско-Ямало-Гыданском арктическо-тундровом биоме отмечено всего 18 % от общего числа опасных растений. В сторону востока число аллергенных семейств в лесостепных биомах уменьшается, хотя и остается высоким в сравнении с таежными и тундровыми.